выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. |

|

| Вотте Г.Давид Ливингстон.

|

Горнунг М.Б., Олейников И.Н. Давид Ливингстон — выдающийся путешественник и гуманист XIX века

Фабричный рабочий становится врачом и миссионером

По Южной Африке на воловьей упряжке

Христианские охотники за рабами

Вождь Сечеле принимает христианство

Миссионер становится исследователем-путешественником

Первое открытие Ливингстона — озеро Нгами

Львы, слоны, буйволы, носороги...

Через неведомые земли к западному побережью

Первый европеец пересекает Африку

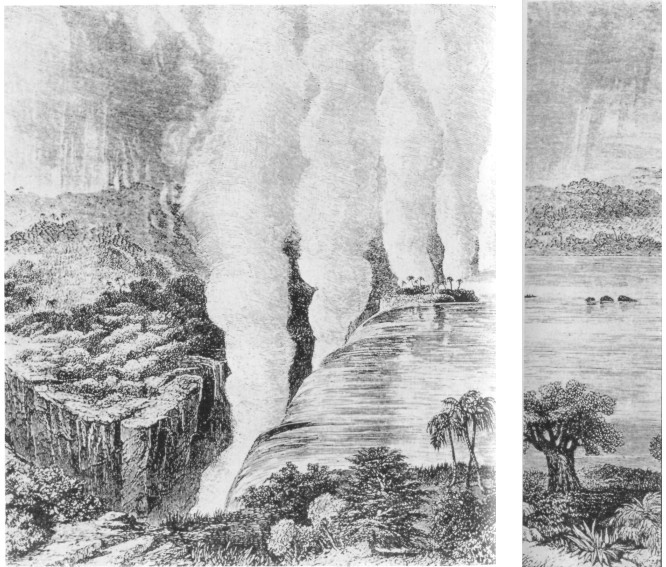

Мози оа тунья — «гремящий пар»

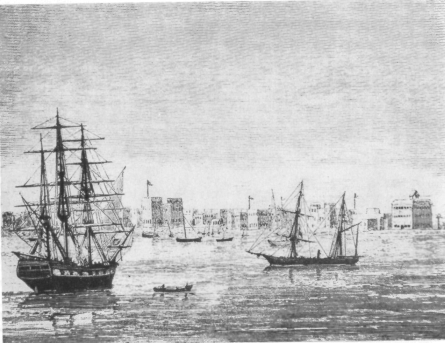

От водопада Виктория к Индийскому океану

Через шестнадцать лет — на родину

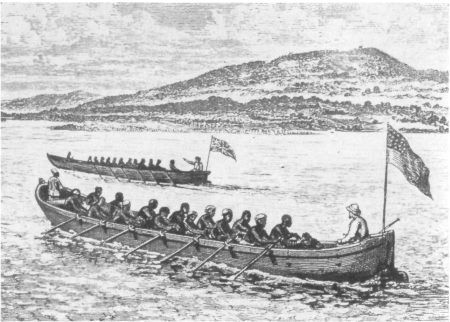

Ливингстон освобождает невольников

Охотники за невольниками на озере Ньяса

Глубокое разочарование и крушение планов

«...Как будто мне только что зачитали смертный приговор...»

Открытие озер Мверу и Бангвеоло

«Доктор Ливингстон, полагаю я?»

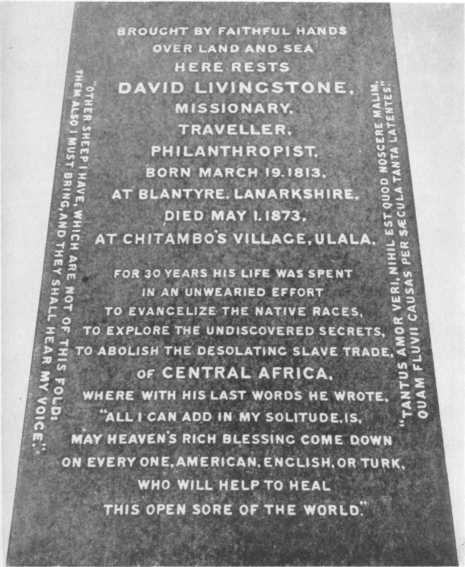

Погребение в Вестминстерском аббатстве

[5] — конец страницы.

Нумерация подстраничных сносок звездочками заменена сквозной буквенной.

| Горнунг М.Б., Олейников И.Н. |

Для судеб истинно великих людей характерно, что со временем их имена не тускнеют. Наоборот, возрастает интерес к ним, и даже не столько к их делам, сколько к их жизни и индивидуальности. В 1983 году исполнилось 110 лет со дня смерти Давида Ливингстона. В наше время интерес к его личности вспыхнул с новой силой, ведь именно сейчас происходит становление независимой Африки и переоценка истории континента, с которым связана почти вся жизнь Ливингстона.

Деятельность Ливингстона в Африке скрупулезно зафиксирована им самим в трех книгах, составляющих бесценное литературное наследие путешественника. В нашей стране интерес к Ливингстону был всегда очень велик и его книги переводились на русский язык почти сразу после их выхода в Англии, а затем неоднократно переиздавались.a)

Однако сейчас у нас практически нет простой, рассчитанной на самые широкие круги читателей книги о Ливингстоне, чья жизнь — образец мужества и упорства в достижении поставленной благородной цели, пример человеколюбия и борьбы с расовой нетерпимостью и угнетением. Если не считать книги Адамовича, вышедшей [5] в 1938 году в серии «Жизнь замечательных людей» и по существу давно уже ставшей библиографической редкостью, советскому читателю негде узнать о жизни Ливингстона, кроме скупых энциклопедических статей да сведений о его биографии и личности, рассеянных в разных научных статьях и книгах, либо в предисловиях к томам его дневников.

Книга Герберта Вотте о Ливингстоне, выпущенная в Германской Демократической Республике к столетию со дня смерти путешественника и вторично выходящая на русском языке в издательстве «Мысль», заполняет этот пробел в нашей в целом обширной научно-популярной литературе о великих путешественниках. В своих оценках периода путешествий Ливингстона, то есть эпохи начала колониального раздела Африки, Вотте исходит из основных положений марксизма-ленинизма, занимая и по другим вопросам истории Африки позиции, общие для ученых социалистических стран. Стремление к популяризации изложения характерно для всего содержания книги Вотте.

Биографические сведения о жизни Ливингстона до его переезда в Африку занимают в книге относительно немного места, что вполне объяснимо. Во-первых, главное в биографии Ливингстона — это его жизнь и деятельность в Африке. Во-вторых, данные о его ранних годах жизни действительно скупы, но Вотте собрал почти все известное об этом периоде жизни Ливингстона. На немногих страничках автор сумел четко показать начало формирования твердого характера будущего смелого путешественника и исследователя.

Вся остальная часть книги основана преимущественно на собственных материалах Ливингстона, изложенных, как и в книгах самого путешественника, в хронологической последовательности, но в своеобразной литературной манере, которая типична для удачных биографических книг. В последних главах книги Вотте почти дословно использует сообщения английских газет 1874 года о похоронах останков Ливингстона в Вестминстерском аббатстве в Лондоне и включает разделы об африканских спутниках Ливингстона — Суси и Чума. О них справедливо говорится очень тепло как о людях, которые совершили подвиг, перенеся прах великого путешественника из глубины Африки к океану.

Рассказывая подробно о жизни Ливингстона, Вотте вполне закономерно не ставил перед собой цель анализировать научное значение его конкретных географических открытий, в частности в связи с общей картиной состояния географической изученности Африки в XIX веке, хотя он и касается этих вопросов. Думается, все же, что это полезно сделать хотя бы кратко в настоящем предисловии, чтобы подчеркнуть значение Ливингстона в мировой [6] науке как исследователя, а не просто путешественника, тем более что в истории исследования Африки середину и начало второй половины XIX века обычно называют «ливингстоновским периодом» изучения Африки.

К этому времени на севере Африки подлинно «белым пятном» на карте оставались лишь внутренние, очень слабо заселенные районы величайшей пустыни мира — Сахары. На западе же материка уже была решена важнейшая географическая проблема региона — определено течение реки Нигер на всем огромном протяжении. Однако к югу от экватора большая часть Африки оставалась «белым пятном» на карте континента. Загадкой были для науки истоки Нила, конфигурация великих озер Восточной Африки, верхнее течение реки Конго, гидрографическая сеть бассейна Замбези и многие другие проблемы географии этой части Африки, которые вызывали тогда жаркие дискуссии среди европейских ученых.

«Ливингстоновский период» истории исследования Африки, охвативший примерно три десятилетия, в научном отношении характерен тем, что почти все неясные вопросы, ответы на которые послужили основой при составлении современной карты Центральной Африки к югу от экватора, были разрешены именно тогда. Произошло это благодаря путешествиям самого Ливингстона или исследованиям, так или иначе связанным с научной деятельностью Ливингстона, с его открытиями или же с высказанными им географическими догадками.

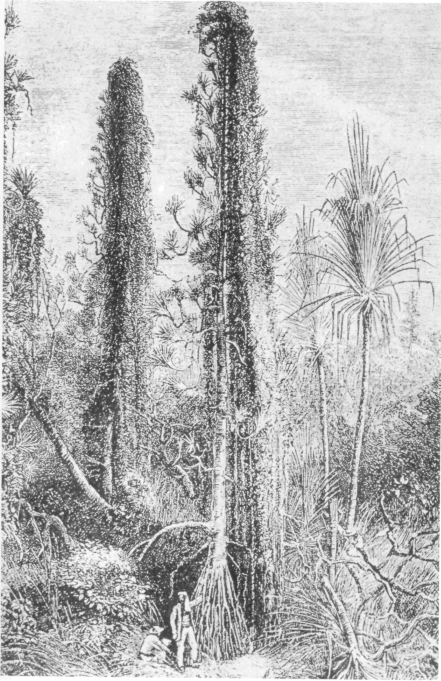

В ходе своих путешествий Ливингстон не только «расшифровал» сложный рисунок гидрографической сети «белого пятна» в центре и на юге Африки, но и впервые сообщил миру множество подробностей о природе этой территории. Уже после первого большого путешествия, охватившего бассейн Замбези, он сделал важнейший для науки вывод о том, что внутренняя Африка не система мифических нагорий, как долгое время предполагалось, а огромное плато с приподнятыми краями, круто падающими к побережью океана. Впервые была нанесена на карту река Замбези с указанием мест впадения в нее крупнейших притоков. Были установлены очертания озера Ньяса, о котором европейцы имели лишь смутные представления. На Замбези был открыт один из крупнейших водопадов мира.

Ливингстону принадлежит определение основного направления водораздела между бассейнами рек Конго и Замбези, то есть водораздела между стоком в Атлантический и Индийский океаны. По существу ему же принадлежит и открытие верховьев реки Конго, что было окончательно подтверждено всего несколько лет спустя [7] после смерти Ливингстона. Велик вклад путешественника и в окончательное решение проблемы истоков Нила, интересовавшей географов с античного времени.

Нельзя не упомянуть, что Ливингстон в своих маршрутах сделал множество определений долготы и широты, установил высоту местности над уровнем моря в тысячах пунктов. Во многом ценными и до наших дней остаются этнографические наблюдения, которым он постоянно уделял внимание в путешествиях. Общий итог исследовательской деятельности Ливингстона — это открытие для мировой науки огромных пространств внутренней Африки от Калахари до южной и восточной окраин бассейна Конго на юге и до великих озер Восточной Африки на севере. Ни один другой исследователь Африки не сделал столько для познания этого континента, сколько сделал Давид Ливингстон.

Значение и масштаб географических открытий Ливингстона позволяют справедливо считать его крупнейшим исследователем Африки. Но так же справедливо рассматривать Ливингстона и как выдающегося гуманиста своего времени. Несомненно, что успехам его способствовали не только такие личные качества, как мужество, воля, целеустремленность, но и гуманное и доброжелательное отношение к коренному населению Африки. В условиях господства расистских взглядов на африканцев как на низшие существа Давид Ливингстон смело заявлял всему миру, что он не верит ни в умственную, ни в нравственную, ни в какую-либо иную «отсталость» африканцев. «Африканец — это человек в полном смысле слова», — писал Ливингстон и всегда на деле вел себя как искренний друг всех народов Африки. И африканцы верили Ливингстону, неизменно помогали ему, проявляя уважение, а нередко и искреннюю любовь. Молва о «белом докторе» — друге африканцев шла впереди караванов Ливингстона, открывая ему путь туда, где к европейцам относились с вполне объяснимой настороженностью или даже явной недоброжелательностью.

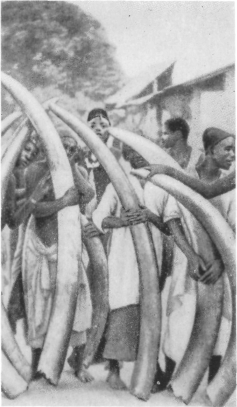

Путешествия Ливингстона происходили всего за два-три десятилетия до начала полного колониального раздела Африки и в обстановке все еще не прекращавшейся в Южной и Восточной Африке охоты за «черными рабами». Маршруты главных путешествий Ливингстона проходили по районам, давно уже охваченным работорговлей, которую особенно долго поддерживали на африканском побережье португальские, голландские и другие колонизаторы. Работорговля продолжалась здесь и после всех ее официальных запретов, став трагедией свободных народов малави и ваяо, макаранга и лунда и многих других. Работорговля была не только несчастьем ее жертв. Она нравственно разлагала всех втянутых [8] в нее. А наемные отряды арабов, снабжавшие рабами и белых работорговцев, и феодальных князьков на Аравийском полуострове, не гнушались ни подкупом африканских вождей и старейшин, ни прямым разбоем. Они часто умело разжигали любую племенную рознь, чтобы затем облегчить себе захват новых партий рабов.

В XIX веке в европейских странах и в США громко звучал голос гуманистов, выступавших против рабства. Активные борцы против работорговли, к которым принадлежал и Давид Ливингстон, были и в самом деле искренними гуманистами. Но, как писал известный советский африканист И. И. Потехин, «для капиталистических дельцов гуманизм был лишь прикрытием эгоистических, корыстных интересов; для них поход против рабства являлся лишь формой перехода к более эффективным средствам эксплуатации отсталых народов Африки. Захватить африканские территории и поставить себе на службу африканские народы — такую ставили они перед собой новую задачу. Но для этого европейские державы должны были знать, где, что и как выгоднее всего предпринять. Надо было исследовать внутренние районы Африки».b) Именно поэтому активизация европейских географических исследований и вообще проникновение в глубинные районы Африки в этот период были часто связаны с проблемами работорговли и борьбы с ней, с чем все время приходится сталкиваться, читая книги Ливингстона или о нем.

Жизнь Ливингстона-гуманиста по существу оказалась большой человеческой трагедией, что им самим не могло быть понято и стало очевидным лишь спустя много времени после его кончины. Ливингстон был одним из самых выдающихся и последовательных борцов против рабства, но был искренне убежден в том, что политика его страны, запретившей работорговлю, действительно несет свободу и лучшую жизнь африканским народам. Начавшаяся в больших масштабах английская колонизация в Африке представлялась Ливингстону прогрессом по сравнению с работорговлей, и он не мог уяснить, что укрепление английского господства на части Африки означало на деле превращение здесь африканцев в колониальных рабов британского империализма.

В этот период стремление к максимальной эксплуатации природных и людских ресурсов Черного континента уже занимало особое место в развитии капитализма в крупнейших странах Западной Европы. Осуществляя планы полного колониального [9] захвата Африки, европейские державы в качестве предлога для усиленного проникновения на этот континент широко использовали борьбу с рабством и работорговлей. Массовая утечка рабочей силы из Африки, происходившая в XVIII веке из-за вывоза рабов в Америку и другие страны, не отвечала нуждам бурно развивавшегося европейского капитализма и не соответствовала новым задачам колонизации, ставившей теперь своей целью превратить колонии в сырьевые придатки метрополий и дополнительные рынки сбыта дешевых товаров.

Родина Ливингстона — Великобритания долгое время была одним из крупнейших государств-работорговцев. Лишь в 1807 году работорговля была официально запрещена в английских владениях, а вскоре она была законодательно запрещена и большинством европейских государств. Тем не менее контрабандный вывоз рабов из Африки продолжался еще многие десятилетия, и в не меньших масштабах, чем «законная» продажа рабов в прошлом. Охота за людьми поэтому и в середине XIX века все еще опустошала многие районы внутренней Африки, о чем ярко говорят страницы путевых записей Ливингстона.

Всюду и всегда Ливингстон как мог боролся с работорговлей, в ней он видел главное зло в исторических судьбах Африки. Но он наивно полагал, что английская колонизация гуманна и более полезна африканцам, чем колонизация Африки другими государствами. Конечно, пониманию Ливингстона в его время не была доступна сама природа капитализма, только еще вступавшего в свою империалистическую стадию. Однако вряд ли можно согласиться с тем, что «искренний противник рабства, он всю свою жизнь отдал подготовке колониального порабощения африканских народов империализмом», как писал о Ливингстоне И. И. Потехин.c) Примерно так же звучат некоторые слова о Ливингстоне и у Вотте, хотя в то же время оба этих автора относятся к путешественнику с безграничным уважением.

Несмотря на то что Ливингстон действительно не мог правильно оценить природу любой европейской колонизации, он сумел все же подняться намного выше не только миссионеров, но и большинства своих современников. Религиозный по воспитанию и убеждениям, он уже после первых лет миссионерской работы понял, как мало интересует африканцев и как мало им нужно «слово божье». Поэтому он очень скоро сосредоточил свою деятельность на врачебной помощи африканскому населению, обучении африканцев [10] грамоте, улучшении их методов ведения сельского хозяйства и т. п. Ливингстон с большим уважением относился к обычаям и культуре африканцев, и, убедившись в практической бесполезности проповеди христианских догм, он никогда не навязывал африканцам европейского образа жизни и нравов.

Естественно, что Ливингстон не мог предугадать последствий тех географических открытий, в которых он сыграл столь важную роль в Африке. Но все же неверно механически включать таких людей, как Давид Ливингстон, в известную цепочку: миссионер — торговец — солдат-колонизатор. Еще в 1968 году в предисловии к русскому изданию книги Ливингстона «Последнее путешествие в Центральную Африку» мы твердо высказались против таких упрощений и неверных утверждений — что и Ливингстон тоже вольно или невольно проложил дорогу колонизаторам и тем самым чуть ли не лично способствовал империалистическому разделу Африки. Открытия исследователя-географа, так же как физика или химика, писали мы, могут быть использованы и на благо и во вред человеку. А в последнем случае вины ученого будет не больше, чем, например, Фарадея в том, что в Америке использовали электричество для создания орудия казни — электрического стула.

Уважение к коренным африканцам — важнейшая особенность личности Давида Ливингстона. Это хорошо подчеркивает такой, казалось бы, незначительный факт: Ливингстон в отличие от большинства европейских путешественников, своих современников, сохранил все местные названия встреченных им географических объектов, впервые попавших благодаря ему на географическую карту. Исключением был грандиозный водопад на Замбези, названный им Викторией.

Но именно здесь и поныне особенно чтут африканцы память их друга — великого путешественника. В то время как в нынешней Замбии, как и в других молодых независимых государствах Африки, уничтожались памятники, поставленные колонизаторами колонизаторам, здесь, на берегу Замбези, открыт мемориальный музей Ливингстона. Его имя носит и известный во всем мире этнографический институт в столице Замбии — Лусаке. Немало африканцев и людей разных стран сегодня специально сворачивают со своего пути, чтобы посетить скромную, но не забытую могилу в Читамбо, где покоится сердце знаменитого путешественника.

Книга Вотте в русском переводе выходит с небольшими сокращениями. Они касаются преимущественно частных эпизодов путешествий, описанных иногда с обилием мелких деталей, повторяющих уже упомянутые ранее перипетии, характеристики и [11] т. п. В ходе редактирования текста приведены к современным нормам и единообразию некоторые географические названия, этнографическая номенклатура.

Несколько примечаний, помещенных нами в конце книги, в основном комментируют вопросы истории исследования посещенных Ливингстоном районов Африки, дополняя сведения книги некоторыми данными географического характера. Читателю, который захочет подробнее ознакомиться с путешествиями Ливингстона и вообще с «ливингстоновским периодом» изучения Африки, можно рекомендовать указанные выше русские переводы книг Ливингстона и выпущенную издательством «Мысль» в 1973 году нашу книгу «История открытия и исследования Африки». О распространении в России знаний о Южной Африке, и в частности о путешествиях Ливингстона, много интересного можно почерпнуть из книги А. Б. Дэвидсона и В. А. Макрушина «Облик далекой страны», вышедшей в издательстве «Наука» в 1975 году.

| Фабричный рабочий становится врачом и миссионеромУпрямый шотландец |

Недолго теперь оставалось обслуживать прядильную машину. Худощавый, болезненный на вид юноша работает уже восемь лет на блантайрской хлопчатобумажной фабрике компании Монтейт, но лишь в восемнадцать лет был допущен к самостоятельной работе — «нелегкому труду прядильщика», как позже он писал об этом. Блантайр — большой фабричный поселок в Шотландии, южнее Глазго.

Надсмотрщик отнюдь не благосклонен к нему. Во время обхода он останавливается за спиной молодого Ливингстона и какое-то время внимательно наблюдает за ним. На машине юноши всегда лежит книга — он умудряется схватить там какую-то мысль. Гул и грохот вокруг не мешают ему. Прядильные машины того времени были далеки от совершенства, и от рабочего требовалось постоянное внимание и ловкость. Самая длинная пауза, которой мог во время работы воспользоваться для чтения Давид Ливингстон, не превышала одной минуты. Надсмотрщику был не по душе этот хрупкий парень, пристрастившийся к чтению и учебе. Но как только пауза кончилась, парень уже наготове — в нерадивости его не упрекнешь! Это также бесило надзирателя, ему не терпелось сорвать злость на этом упрямце — пусть знает свое место! Но тот не давал подходящего повода. Да и правление фирмы «Монтейт» не возражало против такого рода «глупостей» — оно даже содержало фабричную вечернюю школу для своих рабочих, которые, если хотели, могли учить латынь и читать в оригинале Корнелия Непота или Цезаря. Это как-то отвлекало их от тяжелых дум о невзгодах жизни и социальной несправедливости. На машине молодого Ливингстона не было ведь крамольных книг — это давно уже установлено надзирателем. Продолжая обход, он тешил себя: представится еще случай, чтобы проучить этого упрямца...

Давид Ливингстон родился в Блантайре 19 марта 1813 года, ставшего переломным в судьбах Европы. [13] В октябре победа союзных держав — Австрии, России и Пруссии в Лейпцигском сражении обеспечила господство Великобритании во всем мире на целое столетие. Континентальная блокада Наполеона, которой он хотел задушить английскую промышленность и торговлю, не достигла цели. Островная империя нашла выход: она создала крупный морской флот и завладела заморским рынком. Втянув европейские континентальные страны в длительные кровавые и дорогостоящие войны, Наполеон сам помог своему смертельному врагу сплотить вокруг себя великие державы Европы.

Рост могущества Великобритании никак не сказывался на положении семьи Ливингстонов. Богатства, идущие в страну, попадали в руки господ Монтейтов и им подобных. Ливингстоны же принадлежали к тем миллионам обездоленных, которые создавали несметные ценности фабрикантов и купцов своим тяжким трудом или кровью на поле брани. Во время войны с Францией все братья Нейла Ливингстона, отца Давида, несли тяготы солдатской или матросской службы. Один из них, по принуждению попавший на флот, как писал в 1880 году Блэйки, биограф Давида Ливингстона, погиб в бою в Средиземном море. В родном Блантайре остался лишь Нейл. Он женился.и занялся торговлей чаем. Давид был вторым его сыном, остальные дети были моложе.

Трудно приходилось родителям, и, будучи еще ребенком, Давид, как и его старший брат, помогал семье. Недолго он ходил в поселковую школу. Вскоре родители устроили его на фабрику, где он связывал обрывки нитей. Так в десять лет он оставил школу и стал фабричным рабочим. В 20-х годах прошлого столетия не было еще законов, запрещавших детский труд. Между тем Ливингстон никогда не жаловался на тяжелое детство.

Строгое религиозное воспитание, видимо, в самом зародыше должно было уничтожить в нем чувство протеста против царящей социальной несправедливости. По свидетельству Блэйки, Давид, однако, замечал, как постепенно растет пропасть между богатыми и бедными. Уже тогда то и дело вспыхивали стачки — так протестовал растущий пролетариат этой промышленной державы. Но христианская религия, проповедовавшая смирение, внушала Давиду, что надо принять этот раз и навсегда установленный богом социальный порядок. И все же в нем зрела решимость вырваться из бесперспективной, опустошающей душу фабричной жизни. С детства он пристрастился к учебе, а нескончаемо монотонный труд на прядильной машине с каждым днем усиливал в нем эту страсть.

В шесть утра Давид уже на фабрике, работа продолжается до [14] восьми вечера с перерывами на завтрак и обед. «Когда же тут заниматься?» — спрашивали его с удивлением. Из двадцати четырех часов на все другое оставалось лишь десять. С восьми до десяти вечера юноша сидел в вечерней школе — фирма держала своего учителя. Это был приветливый, скромный человек, без ропота довольствовавшийся смехотворно низкой платой.

Из первого недельного заработка Давид выкроил немного на покупку книги, но не сборника сказок или приключенческих рассказов, как можно было ожидать, а учебника под названием «Начальный курс латинского языка». При его усердии не требовалось много времени на учебу, и вскоре простой фабричный рабочий из бедной семьи, трудовой день которого длился четырнадцать часов, мог потягаться знаниями с любым гимназистом своего возраста...

«Так мне удалось прочитать труды многих представителей классической древности, в шестнадцать лет я знал Вергилия и Горация лучше, чем ныне, — писал он много лет спустя во введении к первым путевым очеркам. — Придя домой, я долго еще продолжал рыться в словаре и других учебных пособиях вечерней школы и так занимался до полуночи, а то и далеко за полночь, и тогда мать вскакивала с постели и вырывала у меня книгу». А на следующее утро в шесть часов Давид снова на фабрике.

Теперь трудно себе представить, какую силу воли и самодисциплину надо было иметь мальчику, чтобы выдержать такое напряжение.

Но юный Ливингстон штудировал не только грамматику латинского языка и словари. «Я проглатывал книги, которые попадались мне тогда под руку. Исключение составляли лишь романы. Чтение научных трудов и путевых очерков было любимым моим занятием», — писал Ливингстон.

Видя такую тягу к знаниям у своего второго сына, отец, казалось бы, должен был радоваться, однако Нейл Ливингстон, очень набожный человек, воспринял все иначе. Он был учителем в воскресной школе и охотно распространял нравоучительные сочинения, которые получал от религиозного общества. Поэтому торговля чаем — основное его занятие — пришла в упадок.

Отцу очень нравилось, когда дети читали воскресные религиозные проповеди, которые он для них припасал. Но неодобрительно смотрел он, когда Давид охотнее просиживал над естественнонаучными книгами. Как полагал отец, они лишь отравляют душу мальчика. Нейл Ливингстон не без оснований считал науку опасным врагом религии. Снова и снова отец подсовывал сыну книжонки религиозно-нравственного содержания. Но пустые, абстрактные рассуждения и нравственные наставления были не по душе [15] молодому человеку. Раздраженный отец хватался за палку, чтобы «переубедить» строптивого сына, но это приводило к противоположным результатам.

Однако у юноши вызывала отвращение не сама религия, а лишь религиозные книги. Всю жизнь он оставался верующим христианином. В отношении религии он скорее придерживался библейских советов: «Приемли ее для блага твоего!» Истинное христианство он усматривал в проявлении любви к людям.

Первая книга о природе, попавшая в руки Давида, — старинное описание лечебных трав. Ему захотелось отыскать в окружающей природе те травы, о которых в ней говорилось; рисунки в книге облегчали задачу. И хотя он был очень занят, все же ему удавалось урывать время, чтобы побродить в окрестностях Блантайра, поискать описанные в книге растения. Особенно манили его лесные возвышенности на юге поселка и берега Клайда. Он часто бродил там в сопровождении своих братьев.

Однажды Давид обнаружил морскую ракушку в каменной породе. Рабочие карьера не смогли объяснить этого чуда природы. Давид набил карманы ракушечником для коллекции.

Его интересовали также животные окрестных лесов, рыбы в Клайде и здешних прудах. И разумеется, он не был бы настоящим юношей, если б в нем не теплилась страсть к охоте: в каждом молодом сердце глубоко дремлет и с возрастом просыпается это наследие далеких предков. Давид ловит форель в ручьях и полагает, что там есть и лососевые. Однажды он забыл прихватить с собой сумку, в которую обычно складывал улов. И как на грех, в этот день Давид поймал рыбину внушительных размеров. Он прекрасно знал, что охота и рыбная ловля регулируются законом, — возвращаясь домой, Чарлз, его брат, спрятал добычу в штанину брюк; прихрамывая, как бы от боли, он брел через всю деревню с «сильно вздутой ногой». Каким бы строгим ни было воспитание в семье, братья Ливингстоны отнюдь не были тихонями.

Давид любил природу, стремился проникнуть в ее тайны; но страсть к науке не вязалась с мрачной перспективой провести всю жизнь у прядильной машины. Видимо, он рано почувствовал желание вырваться из стен фабрики, иначе трудно было бы понять его фанатическое рвение к учебе. Но едва ли удастся установить, когда такое смутное желание переросло в настойчивое стремление. Он работал на фабрике уже несколько лет, когда ему однажды попало в руки воззвание к английской и американской церкви евангелистского миссионера Гютцлава, направленное из Китая.

Для двадцатилетнего Ливингстона воззвание Гютцлава стало вехой в его жизни. Он решает следовать во всем Гютцлаву и отправиться [16] миссионером в Китай. В семье одобряют это решение, отец счастлив. Обучение миссионерскому делу к тому же не чрезмерно дорого и доступно для семьи. В Англии имелось немало миссионерских обществ, которые охотно помогали несостоятельным молодым людям.

Но Давид не был намерен довольствоваться лишь ролью миссионера. Прообразом для него был Гютцлав, который оказывал людям медицинскую помощь и тем самым способствовал успеху миссионерской деятельности. Обучиться врачебному делу, конечно, сложнее, чем стать миссионером. Изучение медицины — длительное и дорогостоящее дело, к тому же надо платить за питание. Как выйти из положения ему, молодому рабочему, которому приходится четырнадцать часов в сутки простаивать у машины. Есть лишь одна возможность: любыми способами копить деньги. Отдавая матери заработок, он понемногу откладывает. Хотя прядильщики зарабатывали сравнительно неплохо, однако приходилось отказывать себе в том, без чего почти немыслимо обойтись не только в наши дни, но и тогда. Молодой Ливингстон изредка мог позволить себе купить ту или иную научную книгу. Другие расходы исключались.

Зимой 1836/37 года Давид поступает на медико-хирургический факультет и направляется с отцом из Блантайра в Глазго, чтобы подыскать комнату для жилья; в кармане у него лежал перечень адресов, который передал ему один из друзей. Целый день пришлось бродить по заснеженным улицам университетского городка: комнаты оказались не по карману. Но после долгих мытарств удалось все же найти комнатушку за два шиллинга в неделю.

В первый зимний семестр Давид слушал лекции главным образом по медицине, кроме того, небольшой курс древнегреческого языка и теологии. Здесь он познакомился с одним студентом, готовившимся стать ассистентом профессора химии. В комнате, где проживал будущий ассистент, стоял верстак, а рядом ручной токарный станок, вокруг лежали всевозможные инструменты — вначале предстояло овладеть ремеслами. В свободное время у него собирались студенты, среди них бывал и Ливингстон. Он хорошо понимал, что одинокому, бог весть куда заброшенному миссионеру надо быть мастером на все руки («a Jack of all trades»), если он хочет иметь успех у населения.

Выходные дни Давид обычно проводил в родительском доме. В субботний вечер у пылающего камина собиралась вся семья, студент рассказывал о пережитом за прошедшую неделю. При всей строгости утвердившихся принципов семейная жизнь Ливингстонов протекала довольно счастливо. Давид относился к отцу [17] с большим уважением. Несмотря на глубокое благочестие, Нейл Ливингстон живо интересовался тем, что в науке именуется «мировым прогрессом», охотно читал описания путешествий, особенно записки миссионеров. Душой семьи, видимо, была мать, маленькая, хрупкая женщина с поразительно красивыми глазами, которые вместе с другими ее достоинствами — веселым, жизнерадостным характером, добросовестностью, духовной чистотой и верностью долгу — унаследовал ее второй сын.

После первого курса, в апреле 1837 года; в родной поселок вернулся теперь уже двадцатичетырехлетний юноша и снова приступил к той же работе на прядильной фабрике: нужны были деньги для дальнейшей учебы. Однако ему все же не удалось накопить денег для второго учебного года в Глазго, и он вынужден был немного занять у старшего брата. Друзья сочувственно отнеслись к его стремлениям и посоветовали обратиться в Лондонское миссионерское общество с просьбой о помощи. Но как ни трудно было, Ливингстон медлит: он привык самостоятельно пробивать себе путь в жизни, не хотел быть зависимым. Только когда он убедился, что общество не придерживается слепо церковных догм, он решился, да и то «не без опасений», установить с ним связь. Миссионерское общество почти не оказывало ему помощи во время учебы, и много лет спустя он писал со справедливой гордостью: «Я и гроша ни от кого не получил, чтобы осуществить свое намерение отправиться в Китай для миссионерской и врачебной деятельности. Лишь мои старания и мои скудные средства открывали мне эту возможность». Эта непреклонная воля и стремление к независимости и самостоятельности постоянно проявлялись в нем и во время миссионерской деятельности. И умер он в одиночестве в глубине Африканского материка.

Миссионерское общество пригласило его в столицу для первого знакомства. В то же время сюда направлялся еще один соискатель, по имени Мур. Они повстречались на постоялом дворе, познакомились и затем вместе бродили и любовались достопримечательностями столицы. Выдержав экзамен, они посетили Вестминстерское аббатство, старались все осмотреть, ходили от гробницы к гробнице и благоговейно вчитывались в имена выдающихся англичан, похороненных в Вестминстере. Им и в голову не могло прийти, что один из них когда-то найдет здесь вечный покой.

С другими будущими миссионерами они познакомились во время пребывания у пастора в Онгаре, в графстве Эссекс, где проходили трехмесячное испытание.

С Муром они жили вместе, и между ними завязалась дружба, связывавшая их до конца жизни. У Мура, который затем в качестве [18] миссионера отправился на Таити, привязанность к Ливингстону росла с каждым днем. «Несмотря на некоторую неуклюжесть Давида и едва ли располагающий вид, в нем, однако, была какая-то невыразимая привлекательность, которая пленяла, пожалуй, каждого. В Африке он располагал к себе всех, кто с ним встречался». И это не преувеличение. Многие подтверждают сказанное. «К каждому он проявлял доброту и сердечность, оказывал всяческую помощь и поэтому пользовался всеобщей любовью. У него всегда находилось доброе слово, а если человек испытывал какое-то страдание, он принимал в его судьбе самое живейшее участие... Суровость и неуклюжий вид не гармонировали с простыми и всегда дружелюбными советами Ливингстона», — вспоминал еще один миссионер, пребывавший некоторое время с ним в Онгаре. На африканцев личные качества Ливингстона производили самое хорошее впечатление. Простота, спокойствие и терпение, чувство такта помогали не раз Ливингстону в Африке избежать, казалось бы, неминуемой опасности.

Люди, знавшие его, отмечают еще одну важную черту: он всегда твердо отстаивал свое мнение, если считал его правильным, и упорно стремился к поставленной цели. Эпизод, рассказанный Муром, свидетельствует о большой выдержке, которая потом, в Африке, помогала Ливингстону вынести тяжелые испытания.

Туманным ноябрьским утром, в три часа, он покинул Онгар и пешком отправился в Лондон, чтобы помочь старшему брату, торговавшему кружевами, кое-что уладить. Весь день в Лондоне Давид провел в заботах и визитах. Вместо того чтобы где-нибудь передохнуть, он сразу же отправился в далекий путь домой. Выйдя за город, юноша увидел на дороге женщину, лежащую без сознания. Она стала жертвой несчастного случая. Около нее стояла ручная тележка, которую она, видимо, тащила. Убедившись, что нет переломов, Давид доставил ее в ближайший дом и ждал там, пока не прибыл врач. Лишь после этого он продолжил свой путь.

К тому времени уже стемнело, его одолевала смертельная усталость, а ноги были стерты до крови. Тут он вдруг заметил, что заблудился. Лучше всего было бы прилечь и выспаться как следует, но усилием воли он заставил себя идти. Взобравшись на столб, Давид при свете звезд сумел разобрать надпись на дорожном указателе и разыскать нужный путь. «Около полуночи в ту же субботу он прибыл в Онгар, бледный и до того уставший, что едва мог выдавить из себя слово, — рассказывает Мур. — Я поставил перед ним молоко и положил хлеб и, не преувеличиваю, как ребенка, уложил в кровать. Он тут же впал в глубокий сон и проснулся лишь во второй половине следующего дня». [19]

Но все его многолетние старания и безмерная бережливость едва не оказались напрасными. Будущие миссионеры время от времени вели богослужение как в Онгаре, так и в ближайших церковных приходах. Подошел день, когда и Ливингстону предстояло отслужить молебен вместо неожиданно заболевшего священника. Он тщательно подготовился, взошел на амвон, спокойно прочел евангельский текст. Затем прочитанное надо было дополнить проповедью, но из этого ничего не вышло... Последовала долгая, томительная пауза. Тщетно ищет он первые слова, напрягаясь до предела. Наконец выдавливает: «Друзья мои! У меня вылетело из головы все, что я хотел вам сказать!» Поспешно сходит он с возвышения и покидает церковь.

Богослужение его в приходской церкви в Онгаре также прошло не совсем удачно — говорил с трудом, то и дело запинался. Заключение пастора, который изучал кандидатов, было неблагоприятным: Ливингстон не станет хорошим проповедником. Миссионерское общество намеревалось уже вынести свое отрицательное решение, но при обсуждении его кандидатуры кто-то предложил продлить испытательный срок, и этот единственный голос решил его будущее. Предложение было принято, и по истечении дополнительного срока ему дается уже благоприятное заключение: он может стать миссионером.

Итак, Ливингстон по примеру Гютцлава избирает для своей миссионерской деятельности Китай. Но поехать туда ему помешала развязанная в 1839 году Англией так называемая опиумная война.

Лондонское миссионерское общество намеревалось послать Ливингстона в Вест-Индию, но он не согласился: в Вест-Индии имелись достаточно подготовленные врачи и он едва ли принес бы пользу там со своими слабыми знаниями. Поэтому он просил позволить ему сначала завершить учение. В глубине души он все еще надеялся на поездку в Китай, но готов был ехать и в другое место и даже присматривался уже к Африке.

Миссионерское общество уступило его желанию, и он смог продолжить учение в Лондоне. В больнице Чаринг-Кросс он освоился с врачебным делом и уходом за больными, а в одной из аптек научился изготовлять необходимые лекарства.

Проживая в пансионате вместе с такими же будущими миссионерами, Ливингстон познакомился с неким Моффатом, человеком намного старше его, долгие годы занимавшимся миссионерской деятельностью в Южной Африке; в Англию Моффат прибыл лишь на короткое время. Молодому Ливингстону понравился этот опытный миссионер. Он всячески тянулся к нему, посещал его открытые [20] доклады, не упускал случая порасспросить о деятельности на юге Африки и наконец осмелился узнать его мнение о самом главном — будет ли он, Ливингстон, чем-либо полезен в Африке. Моффат ответил утвердительно и добавил: «Желательно, чтобы свою деятельность вы начали на неосвоенном месте, где еще не бывал ни один миссионер, скажем, севернее моего Курумана. Там простирается обширная равнина, где мне не раз приходилось видеть ранним утром дым бесчисленных костров. Туда не заглядывал еще ни один миссионер».

После краткого раздумья Ливингстон пришел к выводу: «Какая необходимость ждать конца этой мерзкой опиумной войны? Я отправляюсь в Африку».

При его характере это означало твердое решение, которое он сразу же в виде просьбы передал в миссионерское общество. Прошение, видимо, было поддержано Моффатом, так как правление общества без задержки дало свое согласие.

Встреча с Моффатом сыграла в жизни Ливингстона двоякую роль. Она окончательно определила направление его дальнейшей деятельности. А кроме того, это была встреча с будущим тестем, чего он, конечно, тогда не мог знать.

Для получения профессионального звания доктора Ливингстон отправляется в Глазго. Там он вскоре получает свидетельство об окончании медико-хирургического факультета и, преисполненный радости и гордости, входит в «круг людей, которые посвятили себя нужной и гуманной профессии». 20 ноября 1840 года в торжественной обстановке в одной из лондонских церквей ему присваивается звание миссионера. Теперь уже окончательно определились его призвание и весь жизненный путь.

Ему остаются лишь сутки, чтобы проститься с родителями, братьями и сестрами. 8 декабря 1840 года Ливингстон поднялся в Ливерпуле на борт судна, которому предстояло доставить его в Капскую колонию.

Проявив живой интерес к навигации и астрономии, он сумел расположить к себе капитана Доналдсона, который зачастую до полуночи не уходил спать, наблюдая за звездами вместе со своим любознательным пассажиром. Он охотно показывал Ливингстону, как пользоваться квадрантом. Так не без пользы для себя провел Ливингстон три месяца на корабле. Он научился определять географическое положение места по звездам. И хотя едва ли он задумывался о предстоящих путешествиях и исследованиях, направляясь по совету Моффата в неведомые земли, однако именно [21] там ему и пригодились приобретенные на корабле знания, которых так недоставало у других исследователей Африки.

В Кейптаунеd)1) судно простояло целый месяц. Здесь Ливингстон впервые свел знакомство со своими братьями во Христе и пережил глубокое разочарование в миссионерской службе. Он ожидал встретить когорту единомышленников, которые живут по-братски, в мире и согласии и служат богу и людям. Однако эти люди не только различались по вероисповеданию; они погрязли в мелкой зависти и интригах. Характер и образ жизни многих отнюдь не согласовывались с их саном, В отношении местного населения у них утвердились два прямо противоположных мнения: одни поддерживали европейских поселенцев, враждебно настроенных к африканцам, другие, наоборот, — африканцев. Ливингстон сразу встал на сторону тех, кто выступал в защиту местных жителей, против повсеместного произвола и несправедливости белых поселенцев.

Из Кейптауна плыли вдоль берегов Южной Африки на восток, к заливу Алгоа. В Порт-Элизабете Ливингстон сошел на берег и после короткой остановки отправился в путь в фургоне, запряженном волами, как испокон веков ездили европейские крестьяне.

Ближайшей его целью был Куруман — миссионерская станция Моффата. По прямой туда примерно восемьсот километров на север от Порт-Элизабета. Во времена Ливингстона это уже не «ничейная земля», а колониальные владения: двигаясь от мыса Доброй Надежды на север и восток, европейские поселенцы за два столетия захватили эти земли. Ту ненависть, с которой встречали Ливингстона буры, голландские поселенцы, можно понять, только ознакомившись хотя бы в общих чертах с тем, что происходило на этих землях.

Задолго до прихода первых европейцев Южная Африка была заселена готтентотами и бушменами. Они считаются там наиболее древними жителями. Начиная с X века племена банту преодолели реку Замбези и продвинулись на юг, они вытеснили или ассимилировали коренных жителей восточной части Южной Африки.

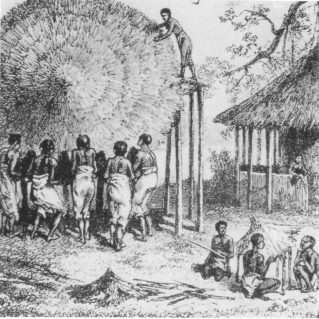

Когда в XVII столетии на Капской земле утвердились европейцы, на юго-востоке Южной Африки, как и в тропической Восточной [22] Африке, обитали племена банту. Все юго-восточное побережье, вплоть до Драконовых гор, принадлежало бантуязычным коса и зулу. В междуречье Оранжевой и Вааль и далее на север расселились сото и бечуана. Занимались они разведением скота и мотыжным земледелием, кроме того, мужчины ходили на охоту, а женщины и дети собирали дикорастущие плоды. Обработка полей и домашнее хозяйство полностью входили в обязанность женщин. Первобытнообщинный строй был преобладающей формой социальной организации этих племен. Земля считалась неотчуждаемой собственностью племени или сельской общины. Охотой общинники занимались сообща. При постройке хижины, сборе урожая и при каком-либо бедствии члены племени, рода или общины поддерживали друг друга и обменивались орудиями труда. Рынков еще не было, но уже шла оживленная меновая торговля между племенами.

Во времена Ливингстона прежний родоплеменной строй находился в упадке. У бечуана и еще более у макололо (именно с этими народами Ливингстону удалось установить тесный контакт за время своего первого шестнадцатилетнего пребывания в Африке) уже выделилась социальная верхушка. Верховные и другие вожди и старейшины родов обогащались за счет бедных членов племени и начинали их эксплуатировать: те должны были безвозмездно ухаживать за скотом вождей, обрабатывать поля и строить загоны и хижины. Хотя земля и считалась еще владением племени или общины, но вожди или старейшины рода единолично решали, как она должна быть поделена. Народности и племена Южной и Восточной Африки в этот период находились на переходной стадии от первобытнообщинной к раннефеодальной социальной организации. Старый родовой порядок еще прикрывал постоянно усиливавшийся процесс имущественного и классового расслоения, но уже выделились богатые и бедные, эксплуататоры и эксплуатируемые.

Сильным вождям удается временно подчинить себе другие племена и создать довольно крупные царства, которые носят уже черты государственного организма. Покоренные племена вынуждены платить дань или ассимилироваться; иногда покоренных держат в качестве домашних рабов. Эта патриархальная форма рабства не имеет ничего общего с торговлей рабами, которую вели арабы, европейцы и американцы. Африканские племена не продавали и не покупали домашних рабов; фактически они числились членами семьи, правда низшего ранга. Раннефеодальные царства не отличались устойчивостью, чаще всего они распадались со смертью их создателя. Длительно держались лишь прочно организованные [23] военные государства зулусских королей; все вокруг боялись их, даже европейские завоеватели.

Южная оконечность Африки давно уже была известна европейцам: в поисках морского пути в Индию португалец Бартоломеу Диаш обогнул ее еще в 1488 году. В 1652 году на мысе Доброй Надежды высадился голландец Ян ван Рибек. По поручению нидерландской Ост-Индской компании он основал здесь поселение, из которого и вырос город Кейптаун. В последующие годы сюда продолжали прибывать голландские поселенцы, называвшиеся бурами (boer, бауер — по-голландски крестьянин). Ведя бесконечные войны, они постепенно проникли в глубь материка, согнали со своих земель коренное население — готтентотов или поработили их. За бушменами буры охотились как за дикими животными и сотнями уничтожали их. В 1698 году на Капскую землю прибыли французские гугеноты, но преобладали здесь по-прежнему голландские буры. В 1776—1778 годах буры вели так называемые кафрские войны с бантуязычным коса на реке Грейт-Фиш, которая была восточной границей бурских владений, и в конце концов разбили их.

Во время наполеоновских войн, воспользовавшись тем, что Нидерланды, откуда прибыли буры, оказались под властью французов, Великобритания, которая вела с Францией ожесточенную борьбу за мировое господство, в 1806 году заняла Капскую землю вместе с Каапстадтом (Кейптаун). Англичане вели войны и против племен коса, захватили их земли, лежавшие между реками Грейт-Фиш и Кейскамма. Там в 1820 году они поселили своих ветеранов войны. Но буры были недовольны не столько захватом земель англичанами, сколько решением английского парламента 1833 года об отмене рабства: ведь на труде рабов основывалось хозяйство буров. Поэтому начиная с 1836 года многие из них покинули Капскую колонию. В большой прочный фургон, где размещалась семья и все необходимое в длительном пути, буры впрягали до десятка пар волов. Они двигались на север. Над задней половиной вытянутого кузова укреплялись прочные дугообразные рейки, на которые полукруглой крышей натягивался брезент. При помощи такого очень простого, но чрезвычайно практичного сооружения семьи буров чувствовали себя удобно в любое время года.

Буры переправились через реку Оранжевую, поселились там и, объединившись, образовали Оранжевую республику. С невероятными трудностями преодолели буры и другое естественное препятствие — Драконовы горы и поселились в области Натал. Но утвердиться здесь им удалось только после длительной борьбы [24] с зулусами, руководимыми королем Дингааном. Зулусы отчаянно пытались отстоять свои земли. Однако в битве на реке, названной впоследствии Бладривир (Кровавая река), буры, имевшие превосходство в оружии, одержали победу. Тысячи зулусов сложили свои головы в этом сражении. На землях зулусского государства буры основали Республику Натал, главным городом ее стал Питермарицбург. Но британское правительство, готовившееся к захвату этих земель, отказалось признать независимость нового бурского государства и спустя три года, в 1843 году, захватило Натал. В результате многие буры под водительством Преториуса снова двинулись на север. Вереницы фургонов с воловьими упряжками направлялись за реку Вааль. Здесь буры основали четыре новых государства, которые спустя несколько лет объединились в союз. В 1852—1853 годах была образована республика Трансвааль, получившая признание Великобритании. Англичане согласились признать реку Оранжевую северной границей своей Капской колонии, и две бурские республики — Оранжевая и Трансвааль — остались независимыми. Позже Оранжевая республика захватила западные и северные области народности басуто (сото), а местное население было согнано со своих земель или порабощено.

Медленно движется по землям Капской колонии воловья упряжка Ливингстона, направляясь на север, к Оранжевой реке, где уже обосновались буры. А за рекой его поджидает первое, но не последнее приключение. Внезапно опрокинулся фургон, волы перекатились друг через друга и вели себя так дико, что чуть было не удавились. В путевом же дневнике Ливингстона появляется оптимистическая запись: «Путешествие — это прямо-таки удовольствие. Мы наслаждаемся полной свободой: разбиваем палатки и разводим костер, где только душе угодно; идем пешком или едем верхом, как нам заблагорассудится, и охотимся на любую дичь, сколько нам вздумается. Однако есть и неудобство: нет возможности заняться научной литературой».

Переправившись через реку, Ливннгстон идет по землям гриква, потомков готтентотов, буров и их рабов, привезенных сюда из ост-индских владений. В конце июля 1841 года он добрался до Курумана — самой отдаленной тогда от Капа миссионерской станции в глубине материка. Здесь уже много лет жил и трудился Моффат, находившийся в тот момент в Англии.

Затерянный среди необозримых травянистых равнин Куруман приютился у полноводного источника, используемого для полива полей и огородов. Здесь хорошо прижились яблони, виноград, персики, инжир, лимоны и другие южные растения. На миссионерской [25] станции имелись крошечная церковь и под стать ей школа и типография, в которой Моффат со своими помощниками печатал Библию, переведенную им на язык бечуана, а также божественные наставления. Десятилетиями усердно изучал он и исследовал местный язык: создав алфавит, сделал его письменным языком. Группа подготовленных им помощников из местного населения действовала в окрестностях Курумана, отправляя церковную службу и занимаясь обучением в школах, созданных в бечуанских деревнях.

При отъезде из Лондона Ливингстон получил указание миссионерского общества остановиться в Курумане и ждать прибытия Моффата, а тем временем разведать возможности основания новой миссионерской станции дальше к северу. В том же году он отправился на север в земли бечуана, чтобы изучить их обычаи. Его сопровождало несколько местных жителей, обращенных в христианство. В Курумане Ливингстону уже рассказали о трудностях обращения в христианство. Вожди неприязненно относятся к христианской вере: многоженство христиане считают за грех, тогда как здесь это верный признак благополучия и достоинства мужчины. Однако Ливингстон надеялся все же встретить более благожелательное отношение к себе в отдаленных местах. Миролюбивые бечуана были запуганы налетами и грабежами известного зулусского вождя Моселекатсе, возглавлявшего племена матабеле, которые в свою очередь были изгнаны бурами с родных мест и двигались на запад. Бечуана надеялись на помощь и защиту европейцев, имевших огнестрельное оружие.

Из первой поездки в земли бечуана Ливингстон возвратился с твердым убеждением: чтобы прочно обосноваться там, надо завоевать доверие людей и изучить их язык. Три месяца он оставался в Курумане, а затем в феврале 1842 года предпринял вторую поездку на север. Его сопровождали два местных миссионерских учителя и еще два жителя Курумана, которые ухаживали за волами и следили за фургоном. В деревне Лепелоле, в пятнадцати километрах южнее резиденции вождя баквена Сечеле, он разбил лагерь, в котором пробыл много месяцев. Объяснялся с жителями только на местном языке. Европейцев поблизости не было. Это помогло ему глубже понять образ мышления баквена, а также разобраться в неписаных законах, которыми они руководствовались.

О бечуана он наслышался от других миссионеров еще до поездки: это, мол, ленивые, наглые и злые люди, и лишь с большим трудом их можно принудить что-либо делать. Но вскоре он понял, как сложилось столь неблагоприятное суждение. Миссионеры не [26] знали их законов и обычаев, любую услугу или одолжение они выпрашивали и старались непременно за них расплатиться. А бечуана расценивали это как беспомощность и полагали, что те попали в полную зависимость от них. Но Ливингстон повел себя иначе: «Мое пребывание там прошло не без пользы для людей. Как только я замечал недостойную выходку, тотчас же угрожал им отъездом. И если уж это не действовало, я без колебаний выполнял свою угрозу. Обращаясь с ними открыто, решительно, я не встречал при этом ни малейших трудностей, охлаждал пыл даже у наиболее дерзких».

Конечно, так обращаться с ними можно только в случае, если ты покорил их души. А ему удивительно быстро удавалось это сделать благодаря своей простоте, бесстрашию и доброте, как и неизменной жизнерадостности, что всегда вызывает доверие. Его бескорыстная врачебная помощь поражала их. За сотни миль в Куруман к нему доверчиво приходили пациенты. «Эта страна — благодатное поле для практики врача; о гонораре, правда, не приходится и мечтать. Хотя бечуана, можно сказать, дети природы, однако болеют довольно часто. Но это и не удивительно, ведь они ходят почти раздетые; днем их немилосердно печет солнце, а ночью они страдают от холода или даже от мороза. К тому же они едят все без разбора... Нарушения пищеварения, ревматизм, глазные болезни наиболее распространены среди них. Ко мне приводили немало очень тяжело больных. В деревнях, встречавшихся в пути, мой фургон осаждали слепые, хромые и разбитые параличом».

Вскоре пошла молва, что приезжий — великий волшебник и может даже воскрешать из мертвых. В Лепелоле, селении баквена, Ливингстону надо было заручиться доверием и вождя, и знахаря, который не только лечил, но и пользовался большим почетом еще и как колдун, потому что мог вызывать дождь и изгонять засуху. Боже упаси усомниться в силе его колдовства: навсегда сделаешься врагом этого почтенного человека, а ведь он и так уже показал свое нерасположение к Ливингстону.

«У этого народа врач одновременно выполняет и другую функцию — ниспосылает дождь. И чтобы не отстать в этом искусстве от моего коллеги, я возвестил, что могу также даровать полям нужную влагу, правда, не чудодейственным колдовством, как он, а отводом на поля вод реки. Необычный замысел получил всеобщее одобрение, и мы немедля взялись за дело. Даже личный врач вождя оказался в числе энтузиастов и, усердно принявшись за работу, добродушно подсмеивался над хитростью чужеземца, который задумал таким образом вызвать дождь. Вся наша техника состояла из одной лопаты, да и то без черенка. Работали заостренными [27] палками и все же прорыли довольно длинный ров. Вынутую землю насыпали на одежду из шкур, в черепашьи панцири и в деревянные посудины и затем относили ее в сторону».

Когда работа на канале близилась к концу, Ливингстон велел запрячь свой фургон и последовал дальше на север. На новом месте он также намеревался наладить отношения с обитавшими там племенами. До него туда ездил один купец, но он и вся его челядь погибли от лихорадки.

В пути волы Ливингстона заболели, ему пришлось оставить их, рассчитаться с проводниками, нанять новых и отправиться дальше пешком. Однажды, не зная, что Ливингстон понимает их речь, сопровождающие беззаботно болтали о нем в его присутствии: «Он не сильный, он совсем хилый, а выглядит крепко сложенным лишь потому, что засунул свои ноги в эти мешки (брюки). Он скоро свалится с ног». Ливингстон промолчал... Тянулись дни, а он не сдавался. Вскоре он мог порадоваться: эти люди поняли свою ошибку и изменили свое мнение о нем.

В июне он возвратился в Куруман и тут же начал готовиться к третьей поездке — на этот раз чтобы подыскать место для миссионерской станции. Но отъезд оттягивался: никто не решался сопровождать его, так как местность, где он должен проезжать, была охвачена войной. Земля и скот — вот главные предметы вожделения захватчиков. Один из вождей подвергся нападению соседа, а перед этим они оба дружелюбно принимали Ливингстона. Борьба идет жестокая, безжалостно уничтожаются мужчины, женщины и дети. Ливингстону пришлось провести в ожидании многие месяцы. Но он не сидел сложа руки — читал проповеди, помогал в типографии, участвовал в строительстве церкви в окрестности. И как всегда, много времени отдавал врачебной практике. Работы в Курумане хватало, но все его помыслы сводились к одному — уехать отсюда, основать свою миссионерскую станцию.

В феврале 1843 года Ливингстон предпринимает третью поездку в глубь страны. На этот раз он отправляется верхом на воле, потому что трудно найти людей для обслуживания фургона. Поездка была не из приятных. «Сюртук, служивший седлом, то и дело сползал. Длинные изогнутые назад рога, которыми животное при случае может пырнуть в живот, вынуждали меня сидеть навытяжку, по-драгунски. Так я ехал свыше четырехсот миль».

Путешествие Ливингстона не было исследовательским. И тем не менее он познакомился со страной и людьми, сделал немало [28] интересных в научном отношении наблюдений, в том числе и касающихся прогрессирующего усыхания района Калахари. Но главной его задачей было подыскать место для новой миссионерской станции и использовать любую возможность для проповеди христианского учения.

Здешние христианские миссии и их деятели — как католические, так и евангелистские, будь то английские, французские, голландские или немецкие, — произвели на него неблагоприятное впечатление еще при встрече в Кейптауне. Прежде он представлял себе миссионера человеком, который исполнен религиозного рвения и, не ведая страха, пробирается по глухим местам, неся с собой «несчастным язычникам» радостную весть о грядущем избавлении их Иисусом Христом. А теперь даже на землях миссий он всюду видит «прискорбную нерадивость». Многие миссионеры, боясь расстаться с удобствами, оседают в Капской колонии и прилегающих к ней местах. Вместо того чтобы самопожертвованием покорять души язычников, они всюду «жалуются на свои беды и трудности и погрязли в мелочных склоках». Голландские миссионеры проявили себя как расчетливые, ловкие дельцы. Они приобретали, например, родники и приспосабливали их для орошения прилегающих участков, а затем сдавали эти земли местным жителям в аренду. И чем больше арендаторов, тем выше был их доход. Так они умудрялись за счет местных жителей удваивать или даже утраивать те двести фунтов стерлингов, которые получали в год за миссионерскую службу. Со временем некоторые сколачивали целое состояние; конечно, были и такие, которые использовали побочные доходы для миссионерской деятельности.

Ливингстон как миссионер и врач был преисполнен искреннего желания делать добро африканцам. До конца дней он так и не понял, что способствовал, хотя и непреднамеренно и против своей воли, порабощению и эксплуатации африканцев соотечественниками. Ему и в голову не приходило, что христианская заповедь «возлюби врага своего» лишь ослабляет волю африканцев в борьбе против незваных европейцев, а надежды на потустороннюю жизнь отвлекают внимание от тягот земного существования. Он так и не уяснил, что деятельность миссионера тем пагубнее, чем усерднее он берется за дело, чем больше в нем подкупающей честности и гуманизма. Личное его обаяние создает у африканцев совершенно превратное мнение о «белых братьях», а его учение, полное миролюбия, морально разоружает их.

Уже после смерти Ливингстона, когда начался раздел Южной и Восточной Африки между Англией и Германией, обнаружилась [29] пагубность противоречивой позиции миссионеров. Они, правда, осуждали «злоупотребления», «произвол» и «жестокие методы» колонизаторов, но отнюдь не отвергали колониальную политику; каждый из них оправдывал действия своего правительства, порицая лишь методы, какими оно пользовалось. Как раз человеколюбивые и гуманные миссионеры содействовали распространению как в колониях, так и в метрополиях ложного представления о «благотворности» колониализма. А многие проповедники часто злоупотребляли доверием африканцев. Они сеяли раздоры между племенами и вождями, вели шпионаж в пользу колонизаторов, сурово осуждали любое непослушание властям, установленным якобы самим господом, порицали всякую мысль о насильственном освобождении от ига чужеземцев.

Ливингстон наконец облюбовал место для первой миссионерской станции на земле племени бакатла, относящегося к народности бечуана, и обрел «духовного собрата», согласившегося помогать ему. В начале августа 1843 года оба миссионера и трое англичан, охотников на крупную дичь, отправились в путь. Воловьи фургоны были загружены всем необходимым: инструментами, запасной одеждой, провиантом и подарками для местных жителей.

Для Ливингстона непривычно было иметь дело с европейскими охотниками. Это — состоятельные господа со своими слугами; у них верховые кони, палатки, а предметы снаряжения столь разнообразны и многочисленны, что даже в безлюдной местности можно было удобно устроиться. Он же должен был довольствоваться скромным миссионерским содержанием. Но зависть не гложет его.

На четырнадцатый день путники прибыли в прелестную окруженную горами долину — место, которое Ливингстон облюбовал для миссионерской станции. Люди племени бакатла охотно согласились переселиться из близлежащего поселка в эту местность, которую они называли Маботса. Ливингстон прежде всего навестил вождя племени и справился, не нужен ли ему миссионер. Тот сразу же согласился: он, как и его соплеменники, знал, что у европейцев есть то, что ему как раз нужно, — ружья и нитки бус. Ливингстон прежде всего купил клочок земли и эту сделку скрепил договором; миссионеры подписали его, а вождь нарисовал знак.

Да, долина великолепна, но с одним недостатком: львы частые здесь гости. Ночью они врывались в загоны и задирали коров и даже средь бела дня нападали на скот. Тут что-то кроется, гадали бакатла. Наконец они пришли к единственному объяснению: очевидно, соседнее племя при помощи колдовства насылает на них [30] львов. Однажды они даже отправились на охоту, но вернулись ни с чем: с их оружием к хищнику опасно и подступаться.

Но когда лев у самого поселения задрал сразу девять овец, бакатла решили убить его. Охота не слишком-то прельщала Ливингстона, но он отправился, чтобы помочь им. Местные жители пришли к выводу, что, если убить одного зверя, вся стая покинет эту местность.

А вот и львы. Они отдыхали на продолговатом скалистом уступе в тени деревьев. Бакатла, образуя широкий круг, оцепили их. По мере того как они поднимались, круг сужался. Еще у подножия уступа Ливингстон и Мебальве, его помощник родом из Курумана, заметили льва, сидевшего на скале. Хорошая цель. Но прежде чем Ливингстон изготовился к стрельбе, Мебальве выстрелил. Пуля щелкнула о камень, и лев куснул то место, о которое она ударилась, как это делает собака, когда в нее бросают какой-либо предмет. Затем он прыгнул в сторону оцепивших его людей, и те бросились врассыпную, упустив зверя.

Но тут Ливингстон заметил еще двух львов, и кольцо людей вновь сомкнулось. Однако он не решился стрелять, так как боялся попасть в кого-нибудь из людей. И этим двум львам удалось выскользнуть из окружения. На этом и закончилась охота, все повернули домой.

Но когда они огибали край уступа, Ливингстон вдруг заметил, что в тени кустарника, примерно в тридцати шагах, лежит четвертый лев. Ливингстон вскидывает ружье, целится и стреляет сразу из обоих стволов. «Убит! Убит!» — ликуют бакатла и бегут к кустарнику. Но Ливингстон успел заметить, что лев, видимо от ярости, высоко приподнял хвост. И охотник закричал: «Подождите, пока я снова заряжу!» Нужно было какое-то время, потому что ружье заряжалось с дульной части. Когда он заталкивал заряд в дуло ружья, до него долетел душераздирающий крик. Вздрогнув, он поднял голову и увидел, что лев могучими прыжками стремительно несется прямо на него. Миг — и зверь с силой вцепляется в плечо и с размаху опрокидывает его наземь. У самого уха Ливингстона раздается свирепое рычание, затем лев встряхивает его, «как терьер пойманную крысу». Ливингстон был до того ошеломлен этой встряской, что не чувствовал ни страха, ни боли, хотя находился в полном сознании. Позже это обстоятельство он сравнивал с состоянием пациента, который, находясь под местным наркозом, видит действие хирургического ножа, но боли не ощущает. Прижатый у затылка к земле тяжелой лапой, Ливингстон сумел все же чуть-чуть повернуть голову и увидел, что смелый Мебальве в каких-нибудь десяти — пятнадцати шагах от него целится в льва [31] из своего старинного кремневого ружья. И вот он нажал один, другой курок, но оба ствола дали осечку. Тут лев увидел нового врага и оставил Ливингстона. Прыжок — и он уже вцепился в бедро Мебальве. В это время один из охотников поднял копье, чтобы нанести удар, и лев мгновенно оставил Мебальве и вцепился в плечо очередному противнику. Но силы покинули льва, и он рухнул замертво. Только теперь стало ясно, что возымели наконец действие обе пули, которые Ливингстон всадил в него. Это был могучий зверь; бакатла утверждали, что такого крупного льва они еще не видели.

Оказалось, лев нанес Ливингстону глубокие раны и раздробил плечевой сустав. Раны заживали медленно, а функции плечевого сустава так и не восстановились. Даже легкое ружье для охоты на птиц Ливингстон поднимал с трудом, да и то левой рукой. В связи с этим на протяжении трех десятилетий своих путешествий по Африке Ливингстон не раз оказывался в опасных ситуациях. И только необыкновенная выдержка и сила воли выручали его.

Характерно, что сам он никогда не рассказывал об опасных приключениях. И когда его спрашивали об этом, что частенько случалось в Англии, он давал такие ответы, которые разочаровывали слушателей. Так, кто-то допытывался, о чем он думал, когда лежал подо львом. Его ответ был кратким: «Я думал тогда, с какой части тела начнет он пожирать меня». Такие мысли у столь благочестивого человека шокировали иных слушателей, но, конечно, Ливингстон, которому любое самовосхваление претило, говорил истинную правду.

Вначале Ливингстон почти все свободное время занимался постройкой домика. Стены возводились из камня, крыша сооружалась из дерева. Африканцы, прибывшие с ним из Курумана, были опытными помощниками — один из них умело делал двери и окна. С раннего утра и до позднего вечера ему приходилось трудиться вместе с ними, чтобы как можно скорее начать основную работу в этом помещении. Тут ему предстояло не только жить, но и совершать богослужение, вести уроки, лечить больных. Ливингстону нравилось сравнивать себя, да и миссионеров вообще, с монахами раннего средневековья, монастыри которых также служили одновременно «и лечебницами, и домами призрения для убогих, и очагами грамоты».

В Африке Ливингстон намеревался продолжить научные занятия, но до сих пор ему не хватало на это времени, по крайней мере, в Маботсе. К вечеру он очень уставал и у него не было сил, чтобы взяться за книги. В лучшем случае он мог написать письмо родным [32] или друзьям или же любовное послание в Куруман Мэри Моффат — старшей дочери почтенного миссионера, указавшего ему дорогу в Южную Африку. Еще в конце 1843 года он писал другу в Англию: «Если я надумаю когда-нибудь жениться, то для меня нет иного пути, кроме как прибегнуть к объявлению в «Евангелистском журнале» о желании вступить в брак. А ежели я окажусь уже старым, то, по-видимому, это будет почтенная вдова. Но я слишком занят, чтобы думать об этом». И как иначе мог он подыскать себе жену, находясь в такой глуши!

Но события переменились внезапно, как только в Куруман из Англии вернулся Моффат с семьей и Ливингстон ближе узнал маленькую коренастую черноволосую Мэри. Принимая решение вступить в брак, Ливингстон одинаково руководствовался как чувством симпатии, так и здравым смыслом — лучшей предпосылкой для удачного брака. Будучи в Маботсе, он очень скоро убедился, как необходима была бы помощь жены в миссионерской деятельности, особенно среди женщин и детей, и, конечно, в личной жизни. Ему ведь не найти лучшей жены, чем бойкая, обходительная и практичная Мэри Моффат, привыкшая с малых лет к нелегкой миссионерской жизни и лишениям. Ливингстон был уверен, что в ней он нашел верную и деятельную подругу, которая в любом случае не впадает в отчаяние. Он обручился с ней и был счастлив: теперь у него было все, чего он желал.

Когда был готов домик, сыграли свадьбу, и Мэри переехала в Маботсе. Наряду с домашним хозяйством она берет на себя обучение детей в школе, а он может теперь целиком отдаться выполнению своего долга в качестве проповедника, учителя и врача. Вначале ему не очень хотелось содержать школу, но поскольку он считал это одной из своих обязанностей, то вскоре преодолел это свое нежелание. В первые дни голые детишки входили в школу с робостью и даже дрожью; и если бы сам вождь племени с помощью Мебальве не приводил их, то вряд ли хоть один из них появился бы здесь. И не удивительно, ибо матери нередко пугали детей, чтобы те слушались: «Сейчас позову белого человека, пусть он тебя укусит!» — точно так же, как в былые времена некоторые белые матери пугали своих детей черным человеком. Временами в школу приходило до двух десятков детей, а иногда лишь двое, а то и совсем никто не появлялся — принуждение не применялось. Мебальве обучал их азбуке и пел с ними.

Ливингстону хотелось превратить Маботсу во второй Куруман. Для полного успеха, по его мнению, необходимо было подготовить побольше местных жителей для миссионерской деятельности и школьной работы. Он вынашивает мысль организовать курсы [33] подготовки учителей, разрабатывает проект и представляет его на утверждение начальству. В то время никак нельзя было предположить, что Ливингстон в будущем предпочтет миссионерской деятельности научную. Тогда от многих своих коллег он отличался лишь большим усердием и возвышенным представлением о службе миссионера. Но как раз из-за этих своих качеств он нажил себе врагов. Большинство коллег отвергло его проект; одни находили его преждевременным, другие полагали, что Ливингстону не терпится чем-то отличиться и сделать карьеру.

В числе завистников, к сожалению, оказался и тот миссионер, который переселился вместе с ним из Курумана в Маботсу. Еще при постройке домика он занимался не столько делом, сколько тем, что чернил Ливингстона в обществе миссионеров, упрекая его в недобросовестности, неспособности к миссионерской службе и надменности. У Ливингстона это вызывало чувство обиды и негодования. И он не мог молча сносить эти несправедливые обвинения. Однако сама мысль о том, что об этом раздоре узнают жители Маботсы, для него была невыносима. И так как дальнейшее пребывание здесь оказалось мучительным, то он покинул эту станцию, домик, сад — все созданное с таким трудом. Прощание было нелегким, но он не изменил своего решения, даже когда не по-товарищески поступавший коллега, тронутый благородным поведением Ливингстона, попросил прощения.

Еще в Курумане Ливингстон слышал о Сечеле, вожде баквена — племени, принадлежащем также к народности бечуана. Во время путешествий по саванне севернее Курумана и Маботсы он навестил вождя баквена и был принят весьма дружелюбно. Сечеле — человек крупный, крепкого сложения. Черты его лица напоминали негроидные, а цвет кожи был темнее, чем у бечуана. Соплеменники называли его «черным Сечеле». Это был умный человек и искусный оратор. На Ливингстона он произвел приятное впечатление, и Ливингстон надеялся, что здесь он будет иметь больший успех, чем в Маботсе. Там, правда, ему не раз удавалось воспрепятствовать военным походам, нередко предпринимаемым отдельными племенами бечуана, враждующими между собой, но обратить кого-нибудь в христианство не удалось. «Народ здесь не проявляет ни малейшего интереса в отношении Евангелия Христова, — с глубоким разочарованием писал он матери. — Его ненавидят и боятся... Людям все это представляется чем-то таким, чего следует тщательно [34] сторониться, чтобы обезопасить себя от искушения и утраты излюбленных обычаев и привычек».

Бакатла очень хотели, чтобы Ливингстон остался у них. Даже в самый последний момент, когда были запряжены волы и сложены все вещи, они всячески уговаривали его не уезжать, обещали построить ему новый дом в другом месте, если он согласится остаться. Но чувства симпатии были проявлены к нему как к человеку и врачу, но отнюдь не как к вестнику Христа, что для него было более важным.

В Чонуане — резиденции Сечеле, что находилась примерно в сорока милях севернее Маботсы, он прежде всего приобрел клочок земли, вполне достаточный, чтобы построить домик или несколько домиков и развести сад. Баквена вначале никак не могли уразуметь, чего же ему надо от них: они и понятия не имели о покупке или продаже земли. Почему бы чужеземцу просто не попросить у них место, которое он облюбовал? Ливингстон пояснил им, что он хотел бы предотвратить любой повод для возможных споров в будущем. Если на этом участке появятся приличные дома, будущий вождь племени, окажись он не столь мудрым и дружественным, как Сечеле, может запросто отобрать эту землю! Это показалось баквена убедительным, и они приняли от Ливингстона товары, которые он предложил им в качестве платы за землю. Стоили же они в Англии примерно пять фунтов стерлингов.

Итак, Ливингстоны переселяются в Чонуане. Сказать это легко. На деле же это смелый шаг, требующий большого труда и невероятных лишений. В Чонуане, конечно, не купишь нужное и не починишь на стороне — все, что требуется для дома, надо сделать самому. Ковать железо Ливингстон научился у одного африканца, плотницкое же ремесло, а также искусство садовода и огородника постиг он во время пребывания у Моффата. Дом он собрался строить из обожженного кирпича, а для этого сначала надо заняться его формовкой и обжигом. И Ливингстон валит подходящее дерево, распиливает его на доски, чтобы из них сколотить формы. «Материал для дверей и окон также еще в лесу. И если хочешь добиться почета у здешних жителей — воздвигай дом приличных размеров, а это требует уйму труда, к тому же ручного. При этом от местных жителей едва ли можно получить значительную помощь; трудясь за вознаграждение, они, правда, стараются, но работа у них не спорится: не умеют они строить четырехугольные дома». Их собственные хижины круглые, крытые тростником или камышом. Поэтому из кирпича, им изготовленного, он собственноручно возводит и стены. Однако, несмотря на трудности, Ливингстон работает с душой: «Радуешься вдвойне, когда, подобно Александру [35] Селкирку,e) собственным трудом и смекалкой создаешь себе необходимые удобства».

В жене Ливингстон нашел неутомимую помощницу. Она сама пекла хлеб, шила белье и одежду, изготовляла масло и восковые свечи, а из золы растений — мыло. «Так мы научились делать почти все необходимое семье миссионера, заброшенной в глушь: муж — мастер на все руки вне дома, жена делает всю домашнюю работу и никакого труда не чурается». Миссионерское жалованье очень скудное, но у Ливингстона ни теперь, ни когда-либо позже не было и мысли стать обузой для местного населения. Поэтому Ливингстонам было не до излишеств, им приходилось экономить даже на еде. Вместо кофе они пили настой из поджаренных хлебных зерен, а когда у них не оставалось и зерна, то они были вынуждены ехать за припасами в Куруман. «Я бы, конечно, без особых усилий вынес такую жизнь, хотя иному европейцу казалось бы, что он вот-вот умрет от голода или жажды, но каково мне было слышать восклицания пожилых женщин, видевших мою жену перед отъездом два года назад: «Ах, как же она худа! Что он, заставляет ее голодать? Разве там, где она теперь живет, нечего есть?» Выносить это было выше моих сил».

Во время пребывания в Чонуане Ливингстон предпринял два путешествия на восток, в Трансвааль, где поселились буры, покинувшие Капскую колонию, попавшую под власть англичан. Буры изгнали отсюда зулусского вождя Моселекатсе и его подданных и считали себя хозяевами земли. К английским миссионерам, проникавшим сюда с земель бечуана, они относились с подозрением и не спускали с них глаз.

Не успел Ливингстон закончить постройку дома в Чонуане, как получил письма от командующего войсками и от совета буров с требованием разъяснить свои намерения. Ливингстону также стало известно, что буры намереваются вторгнуться в земли бечуана, чтобы силой забрать у баквена, подвластных Сечеле, то немногое оружие, которое им как-то удалось приобрести. Все это делалось под предлогом, что оружие в руках баквена якобы является угрозой миру. В то же время к нему обратился вождь одного из племен бакатла, проживающий в четырех днях езды к востоку, с просьбой прислать ему миссионера из местных людей и учителя.

Как только дом был готов, Ливингстон отправился в путь, чтобы навестить этого вождя и переговорить с бурами. В пути он, [36] к своему удивлению, обнаружил, что здешние земли довольно плотно заселены, не в пример Капской колонии. Там буры давно уже разделались со свободным местным населением: готтентотов обратили в рабов, бушменов почти истребили. На них буры открыто устраивали охоту, оправдывая свои поступки тем, что бушмены, эти дети природы, не делали различия между дикими животными саванн и домашним скотом буров. Местные племена охотились и на тех и на других, когда нуждались в мясе. Сами они ведь не разводили скот и понятия не имели, что буры могут рассматривать эту охоту как тяжкое преступление.

Ливингстону нередко приходилось слышать, как баквена говорили: «Моселекатсе был жестоким только к своим врагам, но дружелюбен к тем, кто покорялся ему, а буры жестоки и к тем и к другим: врагов они просто убивают, а друзей обращают в рабство». Лишь когда Ливингстон попал к бурам, он понял, что означают эти слова. В пути он воочию убедился, что буры принуждают племена бечуана выполнять самые тяжелые работы. Сохраняя мнимую независимость этих племен, они заставляют людей без всякой оплаты удобрять поля, пропалывать посадки, собирать урожай, строить дома, каналы и запруды. А ведь бечуана надо было заботиться и о себе, и о своих семьях.

Все это вызывало негодование у Ливингстона: «Я был свидетелем, когда буры однажды пришли в поселок и, как обычно, потребовали двадцать — тридцать женщин для прополки огородов. Я видел, как эти женщины с узелками продуктов на голове, привязанным ребенком на спине и орудиями труда на плечах направлялись к месту тяжелых работ, выполняемых без всякого вознаграждения». При этом буры отнюдь не стыдились откровенно говорить, что пользуются даровым трудом: «Мы милостиво разрешаем бечуана жить на нашей земле, и за это они должны работать».

Бывший рабочий прядильной фабрики не мог спокойно относиться к укоренившемуся рабству, «когда плоды труда присваиваются без всякого вознаграждения, что во всем мире считается несовместимым с такими понятиями, как честность и порядочность»; он не мог без возмущения видеть «обман и грабеж», совершаемые христианами.

Даровой рабочей силой буры, однако, пользовались не только для обработки полей, но и для выполнения всевозможных домашних дел; днем и ночью домашние рабы должны быть готовы к услугам своих господ. Чтобы лишить возможности их бежать куда-либо, буры в прислугу старались брать подростков. Ливингстон, правда, слышал и раньше от баквена, как это делалось, но не [37] очень-то им верил. Встретив в домах буров черных ребят, Ливингстон расспросил их, как они сюда попали, и был поражен их рассказами. Да, баквена говорили не зря. Он поинтересовался, что же думают об этом сами буры. И то, о чем поведали ему раньше баквена, буры подтвердили: «одни — с сожалением и каким-то извинением, другие же — с чувством довольства и хвастовства»; эти ребята были захвачены во время военных походов, предпринятых как раз для этой цели.