выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

| Сайт подключен к системе Orphus. Если Вы увидели ошибку и хотите, чтобы она была устранена, выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. |  |

К разделу Греческий мир

Вестник древней истории. 1989. № 3.

[29] – конец страницы.

OCR OlIva.

Открытие древнейших цивилизаций Эгейского мира было воспринято в свое время как своеобразное овеществление греческого «героического века» или «мифической эры», до этого момента остававшейся неким подобием царства теней, вернуть жизнь обитателям которого, да и то лишь на время, могли только мощные разряды творческой энергии, заключенные в произведениях эпических и трагических поэтов. При взгляде на извлеченные из-под земли усилиями нескольких поколений археологов развалины дворцов и цитаделей, стенные росписи, диковинки ювелирного искусства и многие другие памятники эпохи, долгое время считавшейся доисторической, невольно возникала мысль (сейчас уже трудно установить, кто высказал ее впервые), что именно к этому времени, или к бронзовому веку, восходит вся та невероятно богатая и многообразная мифологическая традиция, которая впоследствии непрерывно снабжала сюжетами античную литературу и искусство. Эту идею, в то время казавшуюся совершенно неоспоримой, последовательно развил и аргументировал в своей книге «Микенское происхождение греческой мифологии» известный шведский исследователь античной религии М. Нильссон. Уже этот автор обратил, однако, внимание на одно достаточно странное обстоятельство, находившееся в явном противоречии с его основными положениями: сюжеты и персонажи даже наиболее популярных греческих мифов в микенском, а тем более в минойском искусстве, за крайне редкими исключениями, практически не встречаются1). Стремление как-то заполнить этот вакуум вызвало в свое время появление целой серии подделок, среди которых наибольшей известностью пользовались золотые перстни с печатями из так называемого «клада в Фисбе», на которых были изображены отдельные сцены из мифов об Эдипе и Оресте2). Нельзя не согласиться с В. В. Ивановым, заявившим в одном из своих недавних выступлений, что «античную мифологию следует интерпретировать как новую жизнь архаических мифов — как переложение (и одновременно переосмысление) последних, как вторичное воссоздание архаических мифов, по большей части не сохранившихся»3). Действительно, теперь становится все более очевидным, что дистанция, отделяющая хорошо известные каждому по литературе и произведениям искусства [29] греческие мифы от их далеких микенских и минойских прототипов, была намного длиннее, чем это представлялось первоначально. Вероятно, именно этим и объясняется чрезвычайная трудность распознавания привычных мифологических сюжетов в искусстве эпохи бронзы. В тех пока еще крайне редких случаях, когда в произведении критского или микенского художника все же удается угадать хотя бы отдаленный прообраз знакомого мифического персонажа или первичную схему знакомой мифической фабулы, почти всегда приходится делать поправки на самую радикальную трансформацию, пережитую данным персонажем или данным сюжетом в позднейшей мифологической традиции. Более того, следует признать, что без таких поправок едва ли может состояться и само угадывание первоисточника классического мифа.

Эти общие положения мы попытаемся теперь проиллюстрировать, взяв в качестве примера историческую судьбу такого популярного героя греческих мифов, как Дедал. Древние считали Дедала такой же исторически реальной личностью, какими были для них и многие другие герои мифов. Его многочисленные творения, а также творения его сыновей и учеников бережно сохранялись во многих городах Греции, Сицилии и Италии (Diod. IV-78; Apollod. II.6.3; III.15.8; Paus. VIII.35.2; IX.11.4; 40.2), являясь как бы наглядным подтверждением реальности своего создателя. Античных авторов, повествующих о приписываемых Дедалу диковинных постройках, изваяниях богов и всяких иных произведениях искусства, по-видимому, не особенно смущало то, то в большинстве своем эти сооружения и изделия были отделены от предполагаемого времени жизни самого их творца, по крайней мере, несколькими столетиями (об этой хронологической неувязке они, вероятно, просто не догадывались, так как еще не умели датировать хотя бы приблизительно древние памятники архитектуры и искусства). Не смущало их также и то, что среди этих достопримечательностей встречались явные подделки, как, например, бронзовый кратер с греческой надписью: «Дедал дал меня как дружеский дар Кокалу», посвященный знаменитым Фаларидом, тираном сицилийского города Акраганта, в храм Афины Линдии на о-ве Родос4).

Современные ученые по-разному оценивают образ прославленного мастера. Одни вслед за древними готовы видеть в нем реально существовавшую историческую личность — то ли гениального критского зодчего, построившего грандиозный дворец в Кноссе (прототип мифического Лабиринта), то ли жившего совсем в иные времена основателя афинской школы ваяния. Другие настроены более осторожно и, хорошо сознавая величину дистанции, отделяющей миф от истории, считают Дедала фигурой скорее символического плана, воплощением пытливой человеческой мысли, мастерства и изобретательности. «Леонардо да Винчи бронзового или железного века» назвал Дедала А. Ф. Лосев5), очевидно, полагая, что образ великого искусника может в равной степени восприниматься как символ технического прогресса и выдающихся художественных [30] открытий крито-микенской эпохи и более позднего периода «архаического ренессанса». В такой трактовке Дедал превращается в «ближайшего родственника» титана Прометея, благодетеля человечества, жестоко поплатившегося за свои благодеяния, и других «культурных героев», которыми столь богата греческая мифология.

На самом же деле сходство это чисто внешнее. По своей внутренней сути Дедал — персонаж совсем иного плана, весьма далекий от стандартной фигуры культурного героя. Правда, разнообразные произведения искусства (в основном скульптуры) и памятники архитектуры, приписываемые отчасти самому Дедалу, отчасти его ученикам, как будто дают основание говорить о его то ли вымышленных, то ли действительных заслугах перед греческой культурой. Похоже, однако, что все эти постройки и изваяния, подлинное происхождение которых было просто забыто за давностью времен, были внесены в перечень творений афинского мастера, так сказать, уже задним числом, поскольку никакой иной более подходящей кандидатуры на роль их создателя найти не удалось. В развитии мифического сюжета, т.е. в самом рассказе о приключениях Дедала в Афинах, на Крите и в Сицилии, они не играют сколько-нибудь заметной роли и, стало быть, могут быть с полным основанием отнесены к наиболее поздним вторичным его элементам. Лишь три творения Дедала, бесспорно, принадлежат к первоначальному структурному ядру мифа, которое без них просто не смогло бы существовать и распалось. В это число входят, как нетрудно догадаться, деревянная корова, которую Дедал смастерил для похотливой супруги Миноса царицы Пасифаи, Лабиринт, выстроенный по распоряжению самого Миноса, и, наконец, чудесные крылья, с помощью которых Дедал и Икар сумели бежать от грозного владыки Крита. Каждое из этих трех творений Дедала по-своему уникально и предназначено для какой-то одной совершенно конкретной цели, от осуществления которой прямо и непосредственно зависит развитие сюжета. В то же время все они несут на себе ясно выраженную печать сказочной фантастики и характеризуют своего создателя скорее как мага и чародея, чем как гениального зодчего или ваятеля. Важно также и то, что эти чудесные изобретения Дедала, резко выделяющиеся среди всех прочих приписываемых ему произведений искусства и архитектурных сооружений, тесно связаны именно с Критом, а не с какой-нибудь другой областью греческого мира.

Критское или, еще точнее, минойское происхождение мифа о Дедале сейчас уже не вызывает особых сомнений и вряд ли может стать предметом серьезной дискуссии6). Два основных аргумента, на которые опирается более ранняя версия, казалось бы, прочно связавшая Дедала с Афинами: во-первых, будто бы греческое имя героя и, во-вторых, его афинская родословная, которой единодушно придерживается вся античная традиция, не отличаются особенной убедительностью и при желании могут быть легко парированы с помощью самих простых контрдоводов. Так, имя Δαίδαλος обычно считается производным от глагола δαιδάλλω, что значит «искусно отделывать», «украшать» и вообще «быть искусным» [31] в каком-то деле. Однако реальная зависимость здесь вполне могла быть обратной: можно предположить, что глагол и некоторые другие слова (существительные и прилагательные) от того же корня были образованы от уже существовавшего негреческого имени «великого искусника», а может быть, негреческой была вся эта группа слов в целом7). Что касается афинской родословной Дедала, то она в том ее виде, в котором мы находим ее у таких поздних авторов, как Аполлодор, Диодор, Павсаний (Apollod. III.15.8; Diod. IV.76; Paus. IX.32), носит явно искусственный характер, поскольку в ней преобладают имена с весьма прозрачным значением: все они так или иначе характеризуют центральную фигуру — самого Дедала как искусного мастера (прием, широко практиковавшийся при составлении мифических генеалогий)8). Ничего не доказывает также и существование в Аттике дема Дедалидов.

С другой стороны, очень многое связывает Дедала с Критом. Здесь локализованы центральные эпизоды мифа, составляющие его основное структурное ядро. В некоторых из них еще довольно ясно звучат реминисценции минойских религиозных обрядов. Так, история с деревянной коровой Пасифаи, явно низводящая миф на уровень вполне рационалистически трактованного скабрезного анекдота, тем не менее может быть интерпретирована как своеобразная профанация древнего минойского ритуала так называемого «священного брака» божественного быка с божественной коровой9). С минойскими верованиями и культом тесно связано и самое знаменитое из созданий Дедала — таинственный Лабиринт. Даже если отказаться от принятого многими авторами прямого отождествления этой загадочной постройки с открытым А. Эвансом Кносским дворцом10), остается неоспоримым фактом догреческое, скорее всего минойское происхождение самого слова «лабиринт», которое нередко и, видимо, оправданно связывают с также догреческим названием двойной секиры — «лабрис»11) (как известно, этот предмет был важным культовым символом в религии минойского Крита12)). [32]

В одной из табличек кносского архива (KN Gg 702) упоминается богиня, имя которой заменено загадочным эпитетом «владычица лабиринта» (dapuritojo potinija). Кто бы ни скрывался за этим обозначением, ясно одно: по крайней мере в конце XV в. до н.э. (время, которым обычно датируется архив Кносского дворца) Лабиринт был уже известен на Крите как некое культовое сооружение, хотя о том, что конкретно он представлял собой в это время, пока можно лишь гадать 13). Древнейшее из известных сейчас графических изображений Лабиринта относится к несколько более позднему времени — концу XIII в. до н.э. Оно было вычерчено на оборотной стороне одной из табличек, найденных в архиве так называемого «дворца Нестора» в Пилосе14). Наконец, оставил свой след в письменных текстах II тыс. до н.э. и сам создатель Лабиринта Дедал, но не в качестве человека-зодчего, а скорее в качестве какого-то неизвестного нам божества. В одном из документов все того же кносского архива (KN Fp I.X.723), содержащем перечень приношений масла различным божествам, среди которых встречаются как знакомые, так и совершенно незнакомые нам имена, прочитаны слова dedarejode, что, следуя законам фонетики микенского диалекта греческого языка, можно понять как Daidaleionze, т.е. «в Дедалейон» или «в святилище Дедала». Поскольку в конце XV или начале XIV в. до н.э. в Кноссе существовало некое святилище Дедала15), мы вправе предположить, что сам он в это время был еще местным критским божеством, отнюдь не афинским архитектором и ваятелем, по прихоти судьбы заброшенным на Крит, как об этом рассказывается в позднейших мифах.

Но что можно сказать о характере и функциях этого божества, о его месте среди других богов минойско-микенского пантеона? Так как кроме только что упомянутой кносской таблички никаких других сообщений о Дедале или его святилище в критской и вообще эгейской эпиграфике II тыс. не сохранилось, основные надежды остается возлагать на богатейший иконографический материал, которым нас снабжает критское искусство этой эпохи. Правда, до сих пор ни одна из попыток найти изображение предполагаемого пра-Дедала среди всевозможных божеств, гениев и [33] демонов, широко представленных в минойско-микенской глиптике, мелкой пластике и других видах и жанрах искусства, не увенчались успехом. Среди этих порождений изощренной фантазии критских мастеров мы видим немало различных монстров мужского и женского пола, например, минотавров, странных существ с козлиными или птичьими головами и человеческим туловищем и т.п. Многие из них снабжены крыльями, но на этом их сходство с Дедалом, собственно говоря, и кончается16).

Рис. 1. Ларнак из некрополя в Армени (Крит)

Единственное произведение критского искусства эпохи бронзы, дающее, как нам думается, некоторую основу для реконструкции древнейшего прообраза Дедала, представляет собой довольно примитивную роспись на стенке ларнака (рис. 1), найденного в конце 60-х гг. при раскопках некрополя в местечке Армени близ Ретимна (западный Крит). Как и весь некрополь, ларнак датируется концом ПМ III периода, или XIII в. до н.э., т.е. относится ко времени окончательного вырождения и упадка минойской культуры. Одну из его продольных стенок украшает роспись, изображающая «сцену охоты», по определению сделавшего это открытие греческого археолога Дзедакиса. Сцена эта, бесспорно, заслуживает самого внимательного изучения17). В ее центральной части сразу же бросаются [34] в глаза резко выделяющиеся на светлом фоне темные фигуры двух крупных травоядных животных, скорее всего оленей. Немного ниже мы видим еще одно животное несколько меньших размеров, чем два первых. Судя по форме рогов, это дикая коза или серна. Во всех трех случаях изображены матки с детенышами. В спины оленей или олених всажены непропорционально большие наконечники не то копий, не то стрел, что, собственно, и дает основание предполагать, что изображена именно сцена охоты. Однако сразу же вслед за этой первой и как будто правдоподобной догадкой перед нами один за другим встают вопросы, на которые не так-то легко найти ответы.

Если внимательно вглядеться в рисунок, вся сцена производит впечатление какой-то странной фантасмагории. В самом деле, почему вроде бы уже пораженные охотником или охотниками животные тем не менее продолжают стоять на ногах и как будто бы даже движутся в таком необычном положении? Делая скидку на крайнюю примитивность и обычную в искусстве того времени условность и приблизительность изображения, все же нетрудно догадаться, что копья или стрелы, вонзенные в спины животных, должны означать, что они поражены насмерть или по крайней мере тяжело ранены. Во всяком случае, человек, помещенный в центре композиции (вероятно, это и есть сам удачливый «охотник»), явно ведет за собой одну из «убитых» им олених с помощью привязанной к ее рогам веревки или ремня.

Неясно, далее, какая роль во всем происходящем отведена художником еще двум изображенным им участникам этой сцены. Один из них помещен в правом нижнем углу композиции, обрамленном изогнутой и заштрихованной полосой, образующей какое-то подобие дверного проема или окна. Этот персонаж, так же как и тот, кого мы условно признали «охотником», простирает вверх обе руки, причем в правой он сжимает двойной топор — знаменитый минойский лабрис, присутствие которого в этой сцене едва ли случайно. Но самой загадочной кажется третья человеческая фигура, изображенная почему-то в горизонтальном положении, благодаря чему она производит впечатление как бы парящей в воздухе над местом предполагаемой «охоты». В обеих вытянутых вперед руках эта фигура держит какие-то странные предметы, на первый взгляд напоминающие большие листья какого-то растения, может быть пальмы. Отношение этого персонажа к тому, что происходит под ним, т.е. к самой «охоте», если предположить, что он действительно летит, остается опять-таки неясным, точно так же как и в случае с человеком или божеством с двойным топором в руке. Трудно объяснить также и присутствие на месте «охоты» двух больших птиц, может быть павлинов, изображения которых, впрочем, всегда весьма далекие от оригинала и сделанные скорее понаслышке, встречаются и на других критских ларнаках того же времени. Быть может, их фигуры выполняют чисто декоративную функцию, заполняя пустые места в композиции, хотя, с другой стороны, можно видеть в них и одну из деталей в целом весьма скупо поданного ландшафта, который приобретает в этом случае явно фантастический характер, так как на Крите павлины не водились даже в древности.

Семантическая наполненность всей этой «загадочной картинки», однако, во многом проясняется, если вспомнить о назначении предмета, который она украшает. Поскольку ларнаки использовались преимущественно в захоронениях как вместилища человеческих останков, логично было бы предположить, что перед нами сцена из «загробной жизни», чем и объясняется, в первую очередь, несомненно, заключающееся в ней ощущение [35] ирреальности всего происходящего. Догадку эту подтверждает прежде всего такая существенная деталь ландшафта, как река, изображенная в виде заштрихованной полосы, образующей несколько крутых изгибов. По всей видимости, это та самая река (впрочем, она же может в иных случаях оказаться морем или даже океаном), которая в представлении многих древних, да и не только древних народов отделяет мир мертвых от мира живых. Минойцы в этом отношении отнюдь не были каким-то исключением. Судя по некоторым данным, они верили, что умершего ожидает на его пути на «тот свет» некая водная преграда, и поэтому заботливо клали в могилы своих покойных сородичей глиняные или же изготовленные из более дорогих материалов, например из слоновой кости, модели кораблей или лодок (иногда их находят при раскопках некрополей)18). Большая модель корабля изображена в числе других приношений духу усопшего в известной сцене заупокойной церемонии, представленной на саркофаге из Агиа Триады19).

Тема «охоты» принадлежит к числу типичных сюжетов из «жизни» загробного мира в искусстве позднеминойского Крита20). Во всяком случае, мы встречаем ее в разных вариантах еще на нескольких саркофагах, относящихся приблизительно к тому же времени, что и ларнак из Армени. Такова, например, довольно сложная композиция, украшающая не только стенки, но и крышку ларнака, найденного при раскопках некрополя в Эпископи (Восточный Крит). Она разделена на несколько эпизодов-картинок, несомненно, тесно связанных между собой тематически (рис. 2)21). На одной из этих картинок охотник ведет на поводке, привязанном к шее, очевидно, уже «убитое» им животное (видимо, и в этом случае олениху с олененком, сосущим материнское вымя).

Бесконечная охота, в которой каждая выпущенная из лука стрела или брошенное копье непременно попадает в цель, составляет обычное времяпрепровождение духа умершего в потустороннем мире в верованиях многих народов, живущих хотя бы частично за счет промысловой охоты. Такого рода представления засвидетельствованы, например, у целого ряда индейских племен Северной Америки, у народов Сибири и крайнего севера Евразии и некоторых других стоящих примерно на том же уровне развития22). Непременным условием такой охоты в мире духов нередко считается чудесное возвращение к жизни всей добытой охотником дичи, чем собственно и обеспечивается бесконечность всего процесса. Известный исследователь жизни чукчей В. Г. Богораз писал, что, согласно представлениям этой народности о потустороннем мире, обитающие там души мертвых охотятся на моржей. При этом «люди и моржи забавляются веселой игрой — моржи выпрыгивают из воды и снова ныряют, в то время как люди стреляют в них. Когда какой-нибудь морж застрелен, его вытаскивают [36] на берег и съедают, затем кости бросают в воду, и морж опять оживает»23).

Рис. 2. Ларнак из некрополя в Эпископи (Крит)

Три человеческие фигуры, изображенные безвестным критским живописцем в росписи ларнака из Армени, вероятно, каким-то образом связаны между собой, хотя их роли в представленной здесь сцене из «загробной жизни» явно не одинаковы. Центральная фигура, держащая на привязи пораженного стрелой (или копьем) оленя, это — как было уже сказано, наверняка, сам покойник, наслаждающийся успешной охотой, или, что менее вероятно, какой-нибудь служебный персонаж (нечто вроде «егеря» владыки царства теней). Сам этот владыка (или, может быть, владычица, хотя, судя по довольно короткой одежде, такой же, как и у двух других участников этой сцены, — это все же существо мужского пола), скорее всего, изображен в правом нижнем углу росписи внутри излучины, образуемой течением подземной реки. Двулезвийная секира или лабрис, сжатая в правой руке этого персонажа, считалась у минойцев символом магической власти. Связь этого символа с заупокойным культом достаточно ясно выражена в критском искусстве. В уже упоминавшейся сцене погребальной церемонии, изображенной на стенках саркофага из Агиа Триады, хронологически самого раннего из всей серии минойских расписных ларнаков и самого роскошного из них, мы видим лабрисы, водруженные на высоких мачтах-подставках, причем на каждом из них сидит какая-то крупная птица, — вероятно ворон.

Относительно имени персонажа с двойным топором в руке можно строить лишь более или менее вероятные предположения. Весьма заманчивой кажется мысль о его близком родстве с позднейшим Хароном. На это как будто указывает само местоположение этой фигуры в излучине, [37] образуемой руслом подземной реки, уже как бы на другом ее берегу. Кроме того, в некоторых произведениях греческого, а также этрусского искусства Харон появляется с неким подобием лабриса, который он держит в руках или несет на плече24). Но энергичный жест поднятых кверху рук, по всей видимости, выражающий готовность принять вновь прибывшего в обитель мертвых под свою власть и покровительство для Харона вовсе не характерен (чаще всего он имеет угрюмый и равнодушный вид человека, занятого тяжелой и монотонной физической работой). Существует, однако, и другая возможность решения этой загадки, если предположить, что фигура с лабрисом изображает главного героя критского цикла мифов — царя Миноса. Его появление в ситуации, на первый взгляд столь необычной, не должно нас удивлять. Согласно позднейшим греческим мифам, этот царь, прославившийся при жизни как мудрый и справедливый законодатель, после смерти стал главным судьей над душами умерших в Аиде. В этом своем качестве он появляется впервые уже в гомеровской «Одиссее» (XI.568 слл.). Однако реальная последовательность в развитии этого образа была, скорее всего, прямо противоположной. Первоначально почитавшийся как местное критское божество, в каких-то отношениях, возможно, аналогичное египетскому Озирису, как повелитель преисподней и вместе с тем верховный судья, от решений которого зависела дальнейшая участь всех, кто попадал в царство теней, Минос на каком-то этапе развития мифа в результате его переработки в рационалистическом (евгемеристском) духе стал царем и законодателем25).

Остается третий, пожалуй, наиболее загадочный из участников этой сцены, изображенный, как было уже замечено, по всей видимости, в состоянии свободного полета. Но для полета нужны крылья. Автор росписи не забыл о них, но изобразил их (это сразу бросается в глаза) как-то странно. Они явно не похожи на обычные птичьи крылья и никак не могут считаться «частью тела» летящей фигуры. Именно это обстоятельство резко выделяет ее среди множества других крылатых существ, чьи изображения можно встретить в искусстве не только минойского Крита, но и позднейшей античной Греции и всего вообще древнего мира. У таких широко известных персонажей греческой мифологии, как, например, Эрот, Ирида, Ника, Танатос, всевозможные крылатые гении и демоны, крылья обычно изображаются либо за спиной, либо на плечах и предплечьях и так или иначе уподобляются птичьим крыльям. Летящая фигура, которую мы видим на стенке ларнака из Армени, явно держит свои крылья в руках, хотя вполне возможно, что они, кроме того, еще привязаны к кистям или запястьям, и машет ими в воздухе, как большими листьями или веерами, что заставляет воспринимать их как какое-то искусственное приспособление для полета, а отнюдь не как обычные птичьи крылья, тем или иным способом прилаженные к телу человека или животного.

Это — первое, что заставляет нас вспомнить о Дедале, единственном из всех крылатых персонажей греческих мифов, который изготовил крылья собственными руками. Правда, на более поздних как греческих, так и римских скульптурных и живописных изображениях этого героя его [38] летательный аппарат устроен гораздо более рационально, отдаленно напоминая современный дельтоплан: крылья с помощью сложного переплетения ремней закреплены на груди, спине и плечах Дедала или его сына Икара и, видимо, приводятся в движение взмахами всей руки, а не одной только кисти26). Но для нашего живописца такое решение задачи, вероятно, было сопряжено со слишком серьезными техническими трудностями, к борьбе с которыми он был явно не подготовлен и поэтому предпочел более простой, хотя, конечно, достаточно наивный выход из положения. Создается впечатление, что автор росписи стремился во что бы то ни стало дать понять зрителю, что нарисованные им крылья — не настоящие, а так сказать, «механические», искусно изготовленные из какого-то материала (может быть из кожи), но каким иным способом это можно было сделать, он просто не знал.

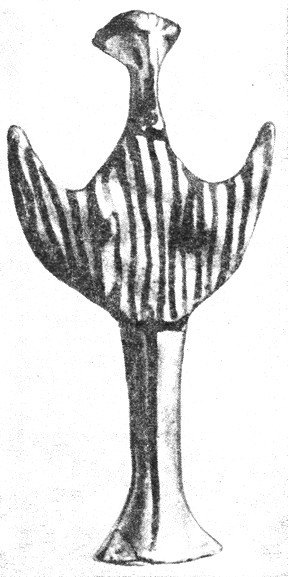

Рис. 3. Микенская терракотовая фигурка

Важно также и то, что перед нами — явно человеческая фигура. Художник не наделил ее никакими териоморфными признаками, и это опять-таки ставит ее в особое положение среди всяких иных крылатых существ, с изображениями которых нам приходится сталкиваться в минойско-микенском искусстве, особенно в глиптике и скульптуре. Все они, как уже говорилось, помимо крыльев, наделены также и другими характерными чертами, сближающими их с различными животными и птицами. Можно предполагать, что среди этих фантастических гибридов человека и животного многие, если не все они вместе взятые, были так или иначе связаны с загробным миром, воплощая в своем лице всевозможных гениев или демонов смерти, иногда злобных, иногда, наоборот, благодетельных. Примером могут служить хотя бы многочисленные терракотовые статуэтки женщин-птиц, изображающие, по мнению одних авторов, душу покойного, по мнению других, некую богиню-покровительницу (обычно их находят в микенских могилах и святилищах XIV—XIII вв. до н.э.27) — см. рис. 3). [39]

На первый взгляд, появление фигуры Дедала, если, конечно, это и в самом деле он, в столь специфическом «контексте» кажется странным и неожиданным. Ведь в дошедших до нас мифах о прославленном скульпторе и зодчем как будто нет ни прямых указаний, ни даже косвенных намеков на какую-то его связь с потусторонним миром. В действительности такие намеки все же существуют. И прежде всего здесь следовало бы напомнить о том, что самое замечательное из всех творений Дедала — Лабиринт — нередко и, надо думать, не без оснований интерпретируется в современной научной литературе как своеобразная «модель» обители мертвых или же, что еще более вероятно, как схема ведущих туда путей28). Если эта догадка справедлива, то, двигаясь дальше в этом же направлении, можно предположить, что представление о Дедале — архитекторе и строителе Лабиринта — вполне могло возникнуть в результате произвольного рационалистического переосмысления первоначальной основной функции этого древнего критского божества — функции, как говорили греки, психагога или проводника душ в царство мертвых. Нам кажется, что только таким образом может быть объяснено его участие в сцене, изображенной на ларнаке из Армени. Очевидно, Дедал только что доставил на «тот свет» душу очередного покойника и теперь делает «прощальный круг» над местом, которое по всем признакам может считаться чем-то вроде минойского Элизиума.

В мифе о Тесее и Минотавре Дедалу отведена особая роль. Он — не только создатель Лабиринта, но и единственный человек, владеющий его тайной, т.е. знающий, как в него проникнуть и как потом из него выйти. Именно он вручил Ариадне знаменитый клубок нитей, с помощью которого Тесей и его спутники сумели выбраться наружу после победы над Минотавром (Apollod. Epit. I.8-9). Чудесная нить еще раз появляется в одном из эпизодов, связанных с пребыванием Дедала в Сицилии. Минос, разыскивая повсюду бежавшего от него Дедала, предлагает каждому, кого он подозревает в сокрытии беглеца, попытаться пропустить нить через внутренние извилины морской раковины. Когда этот фокус удается, наконец, проделать Кокалу, царю сицилийского города Камика, Минос сразу понимает, что Дедал находится именно у него (Apollod. Epit. I.14-15). Этот эпизод показывает, что древние связывали с образом великого зодчего не просто постройку Лабиринта, но в первую очередь саму его идею, которая могла быть воплощена и в каких-то иных, не архитектурных формах. Так, по сообщению одного из схолиастов гомеровской «Илиады» (Schol. А. В. Il.XVIII.590) именно Дедал обучил Тесея и сопровождавших его молодых афинян священному танцу, который воспроизводил их блуждания по бесконечным переходам Лабиринта29).

Между прочим, активное участие Дедала в центральном эпизоде мифа о Тесее и Минотавре позволяет предположить, что его минойско-микенский прототип играл достаточно важную роль не только в сфере заупокойного культа, по также и в тесно связанной с ней сфере переходных обрядов или инициации. Чудесное спасение Тесея и прибывших вместе с ним на Крит афинских юношей и дев, их возвращение из заколдованного обиталища Минотавра, откуда еще никто и никогда не возвращался, — сам этот сюжетный мотив архетипически несомненно восходит к обрядам именно [40] такого рода. Сообразно с этим и сам Лабиринт может быть интерпретирован в духе гипотезы К. Кереньи30) как путь к перевоплощению и к вечной жизни (идея, лежащая в основе различных видов и форм инициации, а на более высоком уровне развития религиозного сознания также и мистерий). Заметим также, что эта гипотеза не столько вытесняет объяснение, принятое нами первоначально (Лабиринт как путь на «тот свет»), сколько логически его дополняет и придает ему необходимую законченность: как известно, в переходных обрядах идеи смерти и возрождения к новой жизни обычно очень тесно между собой переплетаются. Таким образом, весьма возможно, что в древнейшем прообразе Дедала, который мы пытаемся здесь реконструировать, функции психагога были соединены с функциями мистагога.

И еще одно ответвление того же круга религиозных представлений и связанных с ними обрядов отразилось, как нам думается, в дошедших до нас греческих мифах о Дедале. Мы имеем в виду бытовавший в некоторых местах еще в I тыс. до н.э. обычай ритуального самоубийства. В биографии Дедала мы находим, по крайней мере, два драматических эпизода, в которых еще угадываются отголоски обрядов такого рода. Это, во-первых, убийство Талоса, племянника Дедала, которого он столкнул с вершины афинского Акрополя, позавидовав необычайному искусству и изобретательности, которые этот юноша успел проявить в различных видах ремесленной деятельности (некоторые авторы приписывают ему изобретение топора, бурава, пилы, циркуля и гончарного круга — см. Diod. IV.76; Ovid. Met. VIII.247 sqq.; Hyg. Fab. 274; Serv. ad Verg. Georg. I.143; Id. ad Verg. Aen. VI.14), и, во-вторых, трагическая гибель сына Дедала Икара во время их совместного перелета с Крита в Сицилию (или, по другому варианту мифа, в Афины)31). В свое время К. Кереньи вполне оправданно сравнил низвержение Талоса с вершины Акрополя с практиковавшимся на острове Левкада в святилище Аполлона Левката обрядом сбрасывания приговоренных к смерти преступников со знаменитой Левкадской скалы в море32). Иногда эту жертву подземным или, может быть, подводным богам добровольно совершал кто-нибудь из жрецов святилища или же специально с этой целью прибывших сюда паломников33). Известная легенда о самоубийстве Сапфо, бросившейся в море с Левкадской скалы, позволяет предположить, что именно такова была первоначальная форма этого обряда. Обычай такого, как называет его тот же К. Кереньи, «культового полета»34) был известен и за пределами Греции, например, среди [41] фракийского племени гетов, которые, по свидетельству Геродота (IV.94), время от времени отправляли к своему богу Залмоксису (божество явно хтонического характера) так называемых «посланцев», сбрасывая их с высоты на подставленные копья.

Факты такого рода дают основание для того, чтобы интерпретировать и убийство Талоса, и гибель Икара как переосмысление обычая сакрального самоубийства, конечной целью которого могла быть, с одной стороны, добровольная жертва богам преисподней, с другой же, вечная жизнь самоубийцы в загробном мире. Дедал в каждом из этих двух случаев мог первоначально выступать в роли проводника и наставника неофита, хотя позднейшая явно сильно переработанная мифологическая традиция превратила его в истории гибели Талоса в злобного завистника и убийцу, не пощадившего даже кровного родича, в рассказе же о смерти Икара в несчастного отца, дорогой ценой заплатившего за свое дерзкое изобретение. Предпринятая на этих страницах попытка реконструкции древнейшего прообраза или архетипа Дедала приводит нас к достаточно парадоксальному заключению: оказывается, что в своей глубинной основе, восходящей, по крайней мере, ко II тыс. до н.э., образ этого божества, ставшего впоследствии, как и многие древние боги и богини, героем, стоит, пожалуй, ближе к образу «вестника богов» Гермеса, нежели к образу бога-кузнеца Гефеста, в котором до сих пор усматривали его ближайшего «родственника»35). С Гермесом пра-Дедала сближает не только свойственная им обоим функция проводника душ, но и некоторые общие черты характера, прежде всего необыкновенное хитроумие. Гермес, как и Дедал, — мастер на все руки, о чем может свидетельствовать хотя бы искусно изготовленная им из панциря черепахи лира (Hymn. Homer. III. 40 sqq.). Существует и важный внешний признак сходства, указывающий опять-таки на давнее и очень глубокое родство этих двух, казалось бы, столь далеких друг от друга мифических персонажей. Как было уже замечено, от всех прочих крылатых существ, фигурирующих в греческой мифологии, Дедала отличает то, что его крылья, слепленные из птичьих перьев, представляют собой всего лишь искусственное приспособление для полета, отнюдь не интегральную часть его тела, как, например, крылья Эрота или Горгоны, причем эта особенность запечатлена, хотя и достаточно наивными средствами, уже на древнейшем его изображении, дошедшем до нас, — в росписи ларнака из Армени. Но то же самое можно сказать и о крылатой шапке, сандалиях, или (в первоначальном варианте) сапогах-скороходах и кадуцее Гермеса36). В большинстве случаев он изображается в греческом искусстве, так сказать, «во всеоружии», т.е. со всеми этими атрибутами (это относится, в частности, и к тем сценам, где он выступает в роли проводника душ в Аиде), хотя в некоторых достаточно известных скульптурных произведениях (примером может служить хотя бы знаменитая статуя работы Праксителя из Олимпии) Гермес предстает перед нами в облике совершенно обнаженного прекрасного юноши с босыми ногами и непокрытой головой.

Обычно волшебные крылья Дедала, так же как и волшебный головной убор, обувь и кадуцей Гермеса, воспринимаются как типичные порождения [42] народной сказочной фантазии, хотя в действительности у них мог быть вполне реальный вещественный прототип в виде ритуального одеяния колдуна-шамана37). Согласно широко распространенным среди примитивных народов представлениям, такие одеяния, как правило, бывают наделены особой магической силой. Как известно, основное «амплуа» шамана чаще всего сводится к весьма ответственной, по понятиям первобытного человека, роли посредника между миром людей и миром духов. С этой ролью непосредственно связана другая важная функция шамана — его деятельность в качестве проводника душ умерших на «тот свет», характерная, например, для подавляющего большинства сибирских и дальневосточных представителей этой профессии38). Необходимым условием успешного общения шамана с духами как «верхнего», так и «нижнего мира» во время сеансов так называемого «камлания» считалось наличие специального магического снаряжения, в состав которого входили прежде всего бубен с колотушкой и ритуальный костюм. Как отмечают этнографы, специально занимавшиеся этим сюжетом, в большинстве случаев шаманское одеяние соединяет в себе черты зверя: оленя, лося, медведя и т.д. с чертами птицы39). Сходство с птицей шаману должны были придавать такие детали его костюма, как кожаная бахрома, нашитая на рукавах, подоле, спине и, конечно, достаточно условно воспроизводящая птичьи перья, железные пластины, закрепленные на рукавах и груди и, очевидно, соответствующие костям крыльев птицы или же ее маховым перьям. Иногда эти пластины заменялись частями настоящего птичьего скелета или же настоящими птичьими перьями и крыльями. Только с помощью всех этих приспособлений шаман, магически уподобившийся птице, мог совершать далекие и опасные полеты в обители духов, расположенные либо на небесах, либо под землей, во время которых он, в частности, выполнял и свои обязанности проводника душ умерших в места, отведенные для их загробной «жизни».

Все эти сведения, почерпнутые из этнографических описаний современного шаманизма, делают достаточно правдоподобной высказанную [43] выше догадку о том, что важнейшие атрибуты двух божественных патронов «цеха» колдунов-психагогов — Дедала на Крите и Гермеса в материковой Греции — восходят к неким реальным земным моделям или прототипам, пока еще недоступным непосредственному изучению. Разумеется, сказанное вовсе не означает, что крылья Дедала, так же как и летательные приспособления Гермеса, были прямо и непосредственно скопированы с действительно существовавших в эту эпоху особых шаманских одеяний. Скорее облачения такого рода послужили лишь первым толчком, пробудившим игру религиозной фантазии, в которой постепенно сформировались образы этих двух божеств40).

Изготовление волшебных крыльев в истории Дедала дает основание предполагать, что черты шамана — проводника душ — уже изначально были органически слиты в его образе с чертами искусного мастера — изобретателя всяких диковинок, в основном предметов, наделенных особой магической силой и потому необходимых в шаманском обиходе. Вообще хорошо известно, что в примитивном обществе работа любого высококвалифицированного ремесленника ценится не просто по приносимой ею материальной пользе. «Непосвященные» видят в ней своего рода волшебство, веря, что мастеру помогают в его работе духи-покровители, владеющие секретами того или иного ремесла, которых он должен призывать себе на подмогу при помощи магических заклинаний и задабривать обильными жертвами. Особым почетом, благоговением и даже страхом окружены в первобытной общине кузнецы и златокузнецы как люди, постигшие тайны обработки металлов, подчинившие себе коварную стихию огня и прямо связанные с грозными и зловещими божествами подземного мира, хозяевами залежей железа и меди, золота и серебра.

Любопытные примеры своеобразной вражды-соперничества между шаманами и кузнецами, не исключающей тем не менее тесного родства этих двух категорий «избранников духов», приводит М. Элиаде41). По его словам, у многих народов Сибири репутация кузнеца как лица, пользующегося особым покровительством духов и благодаря этому владеющего различными тайными знаниями, не только недоступными, но даже запретными для простого человека, была почти столь же высокой, как и авторитет шамана. Об этом свидетельствует, например, якутская пословица: «Кузнец и шаман — из одного гнезда». Некоторые народности даже отдавали кузнецам предпочтение перед шаманами. Так, долганы верили, что шаман не может проглотить душу кузнеца, так как она хранится в огне, [44] кузнец же, напротив, может завладеть душой шамана и сжечь ее в том же огне. Согласно верованиям якутов, само кузнечное ремесло обязано своим происхождением злому божеству Кыдаай Максину, главному кузнецу нижнего мира. Это божество живет в железном доме среди непрерывного шума и грохота и занимается тем, что чинит сломанные или отсеченные части тела героев. Кыдаай Максин участвует также в посвящении знаменитых шаманов, души которых он закаляет в пламени своего горна, как железо. Очевидно, минойский пра-Дедал в обеих своих основных ипостасях: и в ипостаси шамана-психагога, роднящей его с Гермесом, и в ипостаси великого искусника и умельца, безусловно, сближающей его с Гефестом, был божеством, тесно связанным с нижним, т.е. загробным миром. Косвенное подтверждение этой догадки приходит из довольно-таки неожиданного источника. Мы имеем в виду древнеисландскую «Песнь о Вёлюнде», вошедшую в состав «Старшей Эдды»42). По своему сюжету это произведение может быть воспринято почти как «дословное» повторение греческого мифа о Дедале. Его главный герой — сын конунга финнов, искусный златокузнец, попадает в плен к владыке ньяров Нидуду. Чтобы лишить своего пленника возможности побега, Нидуд приказал подрезать ему сухожилья под коленями и поселить на пустынном острове вдали от людей, где он должен был создавать все новые и новые украшения для самого Нидуда, его жены и детей. Однако Вёлюнд сумел перехитрить своего врага. Он изготовил из птичьих перьев чудесные крылья43), на которых поднялся в воздух и покинул место своего заточения, предварительно обезглавив обоих сыновей Нидуда и изнасиловав его дочь. Эта изощренная месть, пожалуй, выглядит еще эффектней, чем жестокая расплата Дедала с царем Миносом, хотя в остальном образы обоих искусников — греческого (минойского) и скандинавского — очень между собой схожи44). В «Песни о Вёлюнде» главный герой назван «властителем альвов». В исландской или, если брать шире, древнескандинавской мифологии «альвами» обычно именуются волшебные существа, живущие либо под землей, либо высоко в горах и невидимые для человеческого глаза, если они сами не хотят, чтобы их увидели45). По своим повадкам и образу жизни исландские альвы довольно близко напоминают гораздо шире известных эльфов германских и кельтских сказаний (оба эти слова, несомненно, одного происхождения). В некоторых поздних вариантах мифа о Вёлюнде, дошедших до нас в прозаической переработке, он сближается с так называемыми «черными альвами» или «цвергами», которые в скандинавских мифах обычно изображаются как искусные кузнецы и хранители подземных кладов [45] и вместе с тем как злобные и опасные колдуны, враждебные людям46). Итак, мы располагаем достаточным количеством фактов, чтобы предполагать, что в своей древнейшей основе образ чудесного кузнеца Вёлюнда был тесно связан с подземным или, что то же самое, загробным миром. В гораздо более ранней хронологически версии того же мифического сюжета — греческом предании о Дедале — эта важная черта в образе главного героя уже отсутствует. Восстановить ее удается лишь с помощью такого уникального образчика позднеминойского искусства, как ларнак из Армени.

1) Nilsson M. P. The Mycenaean Origin of Greek Mythology. Berkeley etc., 1972. P. 32 f. Весьма скептически оценивают возможности выявления сюжетов классической греческой мифологии в минойско-микенском искусстве такие авторитетные специалисты, как Л. Банти и Э. Вермел (Banti L. Myth in Pre-Classical Art // AJA. 1954. 58. № 4. P. 507 ff.; Vermeule Ε. Introduction // Nilsson. The Mycenaean Origin... P. IX f.). Ср., однако: Webster Т. В. L. From Mycenae to Homer. L., 1964. P. 41 ff.

2) Vermeule. Op. cit. P. X.

3) Иванов В. В. Античное переосмысление архаических мифов // Ермолаев Η. Α., Захаров А. А. Миф и мифологическое сознание // ВФ. 1986. № 7. С. 150.

4) Jeffery L. H. Archaic Greece. The City-States с. 700—500 В. С. L., 1976. P. 197.

5) Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957. С. 211. См. также: Becatti С. La Leggenda di Dedalo // Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts. Rom. Abt. 1953/54. 60/61; Willetts R. F. Cretan Cults and Festivals. L., 1962. P. 18, 101; Schachermeyr Fr. Die minoische Kultur des alten Kreta. Stuttgart, 1964. S. 311 f. Во многом спорной представляется нам последняя (по времени выхода в свет) большая работа о Дедале, написанная французским исследователем Фронтизи-Дюкру (Frontisi-Ducroux F. Dédale. Mythologie de l'artisan en Grèce ancienne. P., 1975). Внутренний смысл мифа сведен в ней к целому набору структуралистских оппозиций.

6) Willetts. Op. cit. P. 18; Schachermeyr. Op. cit. S. 311; Webster. Op. cit. P. 50, 118. Некоторые авторы, как было уже сказано, видят в Дедале реального критского архитектора — строителя кносского Лабиринта, или «дворца Миноса» (см., например, Graham J. W. The Palaces of Crete. Princeton, 1972. P. 226, 229), но эта догадка столь же наивна и недоказуема, как и предпринимавшиеся в разное время попытки объявить Дедала историческим родоначальником афинской или, по другой версии, критской школы ваятелей (ср. Becatti. Op. cit. P. 24 sgg.; Kaulen G. Daidalika. Werkstätten griechischer Kleinplastik des 7. Jh. v. Chr. Munchen, 1967. S. 163 ff.).

7) Schachermeyr. Op. cit. S. 311. В пользу негреческого происхождения имени Дедала говорит зафиксированный на самом Крите (Steph. Byz. S. v.), a также в Малой Азии — на границе Карии и Ликии — топоним Дедала (Liv. XXXXVII.22; Strabo. XIV. С. 651, 664; Plin. NH. V.131). Вместе с тем нельзя признать особенно успешными попытки ряда лингвистов установить индоевропейскую этимологию имени Δαίδαλος и других родственных ему слов греческого языка, связав их с корнем del, означающим «рубить», «рассекать», «резать» и т.п. (см., например, Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. T. I. P., 1968. P. 246). Такого рода этимология не вяжется с поистине универсальной одаренностью мифического Дедала, в числе талантов которого талант резчика по камню, кости или дереву занимает далеко не самое первое место.

8) Ср. Toepffer J. Attische Genealogie. В., 1889. S. 166.

9) Frazer J. G. Golden Bough. Pt III. The Dying God. L., 1912. P. 71; Cook A. B. Zeus. V. I. Cambr., 1914. P. 521 ff.; Willetts. Op. cit. P. 110.

10) Это мнение восходит к самому Эвансу (Evans A. Mycenaean Tree and Pillar Cult // JHS. 1901. 21. P. 109 ff.).

11) Само слово «лабиринт» в этом случае можно перевести как «дом или святилище двойного топора», хотя это мало приближает нас к пониманию его подлинного значения. См. Nilsson M. P. Minoan-Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion. Lund, 1927. P. 189 f.; idem. Ceschichte der griechischen Religion. Bd I.München, 1976. S. 276 f.; Schachermeyr. Op. cit. S. 305; Rose H. J. Griechische Mythologie. München, 1974. S. 175; Graham. Op. cit. P. 28; Лосев. Ук. соч. С. 215. Ср. Kerényi К. Labyrinth-Studien. Amsterdam — Leipzig, 1941. S. 42; Picard Ch. Les Religions prehelléniques (Crète et Mycènes). P., 1948. P. 105; Гиндин Л. А. Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова. М., 1967. С. 160 слл.

12) Evans A. Palace of Minos at Knossos. V. IV. Pt 1. L., 1935. P. 342 ff.; Nilsson. Minoan-Mycenaean Religion. P. 194 ff.; Picard. Op. cit, P. 190 suiv., 199 suiv.; Schachermeyr. Op. cit. S. 161 f.

13) Скорее всего, правы те авторы, которые сближают Лабиринт в его древнейшем минойском варианте с так называемыми театральными площадками, открытыми в Кноссе и Фесте в непосредственной близости от дворцов и, по всей видимости, служившими своего рода орхестрами или аренами, на которых исполнялись различные культовые церемонии и танцы (так, уже Frazer. Op. cit. Pt III. P. 77; Cook. Op. cit. V. I. P. 491, также Willetts. Op. cit. P. 102 f. Ср. Лосев. Ук. соч. С. 214 сл.). В этом случае древнейшим упоминанием о Лабиринте в греческой литературе, по-видимому, может считаться известный пассаж в гомеровском описании щита Ахилла (Il. XVIII.590-592), где изображенный Гефестом χόρον ποικίλλε (что можно понять с учетом всего контекста этого места как «замысловато устроенная площадка для танцев») сравнивается с тем, который некогда Дедал в Кноссе «искусно сработал для прекрасноволосой Ариадны». В свою очередь это дает основание для сближения мифической царевны Ариадны с упомянутой в кносской табличке безымянной «владычицей Лабиринта» (вероятно, одно из древних минойских божеств плодородия) — см. Kerényi К. Herkunft der Dionysosreligion // Arbeitsgemeinschaft Nordrhein — Westfalen. 1956. 58; Webster. Op. cit. P. 49 ff.; Schavernoch H. Die Krone der Ariadne// Antike Welt. 1983. Bd 14. Ht 3. S. 48.

14) Schachermeyr. Op. cit. S. 308. Abb. 160. Впрочем, лабиринтообразный орнамент в форме свастики или меандра встречается на критских печатях, датируемых еще РМ III периодом, а также на одной из фресок Кносского дворца, относящейся к СМ III периоду (Evans. Palace. V. I. L., 1921. P. 121 f., 357. Fig. 256).

15) Wentris M., Chadwick J. Documents in Mycenaean Greek. Cambr., 1959. P. 128, 306; Webster. Op. cit. P. 50; Palmer L. R. The Interpretations of Mycenaean Greek Texts. Oxf., 1963. P. 236; Stella L. A. La Civilta Micena nei documenti contemporanei. Roma, 1965. P. 253.

16) Ср. Evans. Op. cit. V. I. P. 709; Schachermeyr. Op. cit. S. 311.

17) Как это ни странно, но не считая краткой публикации самого Дзедакиса (Tzedakis Ι. Λάρνακες υστερομινωικου νεκροταφείου *Αρμένων // AAA. 1971. 4. S. 218) и нескольких случайных упоминаний в работах других авторов, мы не можем пока назвать ни одной специальной работы, которая была бы посвящена этому интереснейшему образчику позднеминойского искусства.

18) Schachermeyr. Op. cit. S. 172.

19) Ibid. См. также: Vermeule E. Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry. Berkeley etc., 1979. P. 68. Not. 51.

20) Как указывает Э. Вермел (ibid. P. 66 f.), охота в таких сценах в известном смысле приравнивается к жертвоприношению: «Животное играет здесь в некотором роде двойственную роль. Хотя и признанное священным, оно должно быть тем не менее убито, как это было, например, в аттических Буфониях».

21) Одна из этих «картинок» изображает переправу группы мертвецов через некую водную преграду (судя по мелькающему в волнах осьминогу, на этот раз имеется в виду море, а не река), но не на корабле, а в волшебной колеснице.

22) Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 290; Токарев С. А. Ранние формы религии и их развитие. М., 1964. С. 204.

23) Богораз В. Г. Чукчи. Ч. II. Религия. Л., 1939. С. 45.

24) Это оружие Харона иногда называют «молотом», хотя не совсем понятно, для чего он мог бы понадобиться демону смерти и перевозчику душ умерших (Mavleev Ε. Charun // LIMK. V.III.I. München, 1986; Rose. Op. cit. S. 86. Ср. Cook. Op. cit. V. H. P. 641).

25) Уже Э. Бете заметил, что участие Миноса в суде над душами мертвых «указывает на его старую божественность» (Bethe Ε. Minos // Rheinisches Museum. NF. 1910. 65. S. 217. Cp. Poland Fr. Minos // RE. 1932. Bd 15. Sp. 1922 ff.; Picard. Op. cit. P. 105; Schachermeyr. Op. cit. S. 302).

26) Впрочем, впервые все эти детали появляются лишь в позднеантичном искусстве. Древнейшее из всех известных до сих пор изображений полета Дедала в греческой вазописи на чернофигурной котиле из Танагры (Rayet О. Thésée et le Minotaure — La Fuite de Dédale // Gazette Archéologique. 1884. IX. Pl. 2) дает возможность разглядеть большие крылья, закрепленные на спине героя, хотя каким образом ему удавалось манипулировать ими во время полета, остается неясным. Ср. Nyenkuis J. Ε. Daidalos et Ikaros // LIMK. V. III. 1. München, 1986. P. 313-321.

27) Vermeule E. Greece in the Bronze Age. Chicago, 1966. P. 291; Hood S. The Arts in Prehistoric Greece. Harmondsworth, 1978. P. 110.

28) Обзор основных мнений, высказанных по этой проблеме, см. в статье: Mehl E. Troiaspiel // RE. Supplbd 8. 1956. Sp. 890 ff., а из более новых работ: Schavernoch. Op. cit. S. 48.

29) Согласно сообщению Дикеарха (Plut. Thеs. XXI), на Делосе, где Тесей и его спутники впервые исполнили этот танец, он назывался «журавлем».

30) Kerényi. Labyrinth-Studien. S. 55 ff. Ср. Willetts. Op. cit. P. 124 f.; Schavernoch. Op. cit. S. 48. Об отголосках посвятительных обрядов в мифе о Тесее см. Jean-maire H. Couroi et Courètes. Lille, 1939. P. 227 suiv.

31) С этими двумя мифами можно сравнить миф о Дедалионе, брате Кеикса (сходство этого имени с именем Дедала, видимо, не случайно): узнав о гибели своей дочери Хионы, пораженной стрелой Артемиды за то, что она осмелилась равняться в красоте с самой богиней, он бросился с одной из скал Парнаса, но был спасен Аполлоном, который превратил его в ястреба (Ovid. Met. XI.294 sqq.; Hyg. Fab. 200). Также и Талос во время своего падения с Акрополя был, по одной из версий мифа (Ovid. Met. VIII.250 sqq.), в последний момент превращен в куропатку.

32) Kerényi. Labyrinth-Studien. S. 53. По свидетельству Страбона (X. С. 452), люди, приговоренные к казни такого рода, обычно избегали смерти благодаря тому, что перед «прыжком» со скалы их обвязывали птичьими перьями или даже привязывали к ним (живых?) птиц, чтобы таким образом замедлить и смягчить падение. В этой мере можно видеть известное смягчение первоначальной жестокости обычая. Более вероятно, однако, что именно такова и была его древнейшая форма, поскольку падение жертвы со скалы в море приравнивалось ее мистическому полету в «мир иной».

33) Kerényi. Labyrintn-Studien. S. 53.

34) Ibid.

35) Robert С. Daidalos // RE. 1901. Bd IV. Sp. 1995; Becatti. Op. cit. P. 24; Rose. Op. cit. S. 264.

36) См. о них Raingeard P. Hermès. Psychagogue. Essai sur les origines du culte d'Hermès. P., 1935. P. 384 suiv. Также и Аполлон иногда изображается в вазовой живописи восседающим на волшебном крылатом треножнике (Nilsson. Geschichte... S. 617. Anm. 6).

37) Элементы так называемого шаманизма выявлены в греческой религии и мифологии уже давно. Однако их происхождение все еще остается во многом неясным. Большинство исследователей, так или иначе касавшихся этой проблемы, связывает распространение шаманских верований и обрядов в Греции с открытием греками варварского мира Северного Причерноморья, в жизни которого шаманизм играл особенно важную роль. При этом одни авторы относят само это открытие к VII—VI вв. до н.э., другие — к гораздо более раннему времени, полагая, что шаманские ритуалы и связанные с ними мифы могли проникнуть в южные области Балканского полуострова еще в эпоху бронзы. См. Meuli К. Scythica // Hermes. 1935. 70; Dodds E. R. The Greeks and the Irrational. Berkeley etc., 1956. P. 142; Butterworth E. A. S. Some Traces of the Pre-Olympian World in Greek Literature and Myth. В., 1966. P. 135 ff. Cp. Nilsson. Geschichte... S. 164. Anm. 5. Диффузионистское решение вопроса о происхождении эгейского шаманизма, однако, едва ли следует считать единственно возможным. Учитывая широкое распространение верований и обрядов, близких к шаманским, среди различных народов нашей планеты, обитающих за пределами арктической и субарктической зон, где шаманизм представлен в его, так сказать, «классической форме» (Hermanns M. Schamanen — Pseudoschamanen, Erlöser und Heinbringer. Teil 1-3. Wiesbaden, 1970; Closs A. Interdisciplinäre Schamanismusforschung an der indogermanischen Völkersgruppe // Anthropos. 1968/69. 63/64. Fasc. 5-6. S. 969-973), нельзя исключить и спонтанное возникновение аналогичных форм религиозного сознания на греческой почве.

38) Hermanns. Op. cit. T. 1. S. 238 ff.; Sikala A. L. The Bite Technique of the Siberian Shaman. Helsinki, 1978. P. 264 ff.

39) Прокофьева Ε. Д. Шаманские костюмы народов Сибири // Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX — начале XX в. Л., 1971. С. 8; Басилов В. Н. Избранники духов. М., 1984. С. 99 слл.

40) Любопытно, что изображения одного из основных атрибутов Гермеса — его крылатых «сапог-скороходов» — появляются в греческом искусстве задолго до первых изображений самого «вестника богов». В микенских могилах XIII в. до н.э. на территории Аттики были найдены две пары терракотовых сапожек с рисунком, создающим видимость рудиментарных крыльев, закрепленных на задней части сапога. И по форме, и, видимо, также по своему назначению эта «обувь мертвых» почти ничем не отличается от волшебных сапог Гермеса, в которых он предстает перед нами на аттических чернофигурных вазах VI в. до н.э. (Vermeille. Aspects of Death... P. 63 ff.). Но как могли попасть эти, по выражению Гомера, «крылатые подошвы» в самые заурядные (на первый взгляд) захоронения неизвестных нам жителей Аттики бронзового века? Не означают ли эти находки, до сих пор известные всего лишь в двух экземплярах, что люди, похороненные в этих могилах, считались при жизни как бы дублерами божества в одной из наиболее существенных его функций — функции психагога, т.е. предводителя вереницы теней, покидающих землю в поисках своей последней загробной обители? Быть может, крылатые сапожки, сделанные из обожженной глины, считались основным элементом того, что может быть названо «профессиональным реквизитом» таких проводников душ, и именно по этой причине должны были сопровождать их также и в их последнем странствии в потусторонний мир.

41) Элиаде М. Космос и история. М., 1987. С. 176 слл.

42) Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / Пер. А. И. Корсуна. М.–Л., 1963. С. 68-72.

43) В самой «Песни о Вёлюнде» происхождение его крыльев остается неясным. Но в более поздней, зато более подробной норвежской саге на тот же сюжет мы узнаем, что Вёлюнд сам сделал свои крылья из перьев птиц, которых убивал для него его брат чудесный стрелок Эгиль. Любопытно, что этот же герой становится затем жертвой волшебного изобретения Вёлюнда, так как тот предлагает ему первым опробовать свой летательный аппарат и это приводит к его гибели, что невольно вызывает в памяти трагическую сцену смерти Икара. (Мелетинский Е. М. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968. С. 272).

44) В одном из норвежских сказаний упоминается также Лабиринт, который назван здесь домом Вёлюнда (Стеблин-Каменский М. И. Комментарии // Старшая Эдда. С. 233). Такое близкое сходство двух мифов заставляет думать, что скандинавский вариант был лишь переработкой греческой истории чудотворного мастера, хотя при этом сохранил или же восстановил некоторые из присущих ему первоначально, но потом утраченных сюжетных мотивов.

45) Мелетинский Е. М. Альвы // Мифы народов мира. Т. I. M., 1980. С. 63.

46) Он же. «Эдда»... С. 278.

Написать нам: halgar@xlegio.ru