Сайт подключен к системе Orphus. Если Вы увидели ошибку и хотите, чтобы она была устранена, выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

|

Сайт подключен к системе Orphus. Если Вы увидели ошибку и хотите, чтобы она была устранена, выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. |

|

Министерство образования Российской Федерации

Ставропольский государственный университет

Ставропольский государственный краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве

Настоящее издание посвящено актуальным проблемам древней, средневековой и современной истории населения Северного Кавказа в археологическом, политическом, культурном, этнографическом аспектах.

Рассчитано на научных работников, студентов высших учебных заведений, широкую аужиторию читателей.

Издательство Ставропольского государственного университета 2001

тираж 200 экз.

[3] - конец страницы.

Секция археологии Северного Кавказа и Нижнего Подонья

Ковалевская В.Б. (Москва). Новые и традиционные подходы к проблеме взаимоотношений степного мира и местного населения Кавказа

Отюцкий И.В. (Ставрополь). О саратовском периоде в биографии Т.М. Минаевой

Гусев С.В. (Москва). Формат геоинформационного описания для памятников археологии

Манько В.А. (Луганск). О взаимодействии культур позднего неолита Кавказа и Подонечья

Нечитайло А.Л. (Киев). О сходстве артефактов энеолитических поселений и погребений Северного Кавказа

Телиженко С.А. (Луганск). О связях нижнего Подонья со средним Подонечьем в позднеэнеолитическое время

Ильюков Л.С. (Ростов-на Дону). Кусочки каменного угля в погребальной практике племен катакомбной культуры нижнего Дона

Мошинский А.П. (Москва). Ажурные булавки протокобанской эпохи (к вопросу об относительной хронологии дигорской культуры)

Кривицкий В.В. (Санкт-Петербург). Бронзовые пояса центрального Кавказа (образно-стилистический анализ)

Ларенок В.А., Потапов В.В. (Ростов-на-Дону). Древнейший некрополь Кобякова городища

Дударев С.Л. (Армавир). К вопросу о датировке второй нижнекуркужинской стелы

Кудрявцев А.А., Галаева В.Н. (Ставрополь). Грунтовое погребение кобанского времени могильника № 2 татарского Городища

Копылов В.П. (Ростов-на-Дону). Ранний этап греко-варварских связей на северном Кавказе (VII - первая половина VI вв. до н. э.)

Петренко В.Г., Канторович А.Р., Маслов В.Е. (Москва). Большой курган раннескифского элитарного могильника "Новозаведенное-II"

Максименко В.Е. (Ростов-на-Дону). Ритуально-поминальный комплекс V века до н.э. в могильнике "Частые курганы" на нижнем Дону

Ключников В.В. (Ростов-на-Дону). Предметы конского снаряжения, выполненные в традициях скифского звериного стиля, из кургана 1 могильника "Частые курганы" на Нижнем Дону

Прокопенко Ю.А. (Ставрополь). Из истории изучения склеповых могильников IV-III вв. до н.э. в центральном Предкавказье

Берлизов Н.Е. (Краснодар). Поздние скифы на северном Кавказе

Кудрявцев А.А. (Ставрополь). К вопросу об этно-социальной принадлежности погребенных могильника № 2 Татарского городища

Колесниченко К.Б. (Ставрополь). К вопросу о технологии производства керамики Татарского городища в IV-III вв. до н.э.

Глебов В.П. (Ростов-на-Дону). Сарматы юга Ростовской области (о различных вариантах раннесарматской культуры)

Прохорова Т.А. (Ростов-на-Дону). Посвящение коня покойнику

Схатум Р.Г. (Краснодар). Войско оседлых племен С-3 Кавказа в позднемеотский период (сер. I в. до н. э. - нач. III в. н. э.)

Цуциев А.А. (Владикавказ). События в Центральной Азии и появление алан в Юго-Восточной Европе

Туаллагов А.А. (Владикавказ). К вопросу об аланском этногенезе осетин

Яценко С.А. (Москва). О шаманстве у алано-осетин

Грозная О.Г. (Минеральные Воды). Общий анализ источниковой базы по раннесредневековой аланской истории в англо-американских исследованиях

Гаджиев М.С. (Махачкала). К изучению Limes Caspius

Семенов И.Г. (Махачкала). К локализации савир (по данным "Армянской географии" VII в.)

Иванов А.А. (Ростов-на-Дону). Серьги из раннесредневековых кочевнических захоронений в курганах с ровиками Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья

Гутнов Ф.Х. (Владикавказ). Воин-купец в истории Юго-Восточной Европы

Ларенок П.А. (Ростов-на-Дону). Хазария и нижний Дон

Белик А.А., Брехач М.Г. (Харьков). Относительная хронология Красногорского могильника салтовской культуры

Плужник Д.А. (Нижний Архыз). О некоторых находках в окрестностях Н-Архызского и Кяфарского городищ (к вопросу о дохристианских верованиях алан)

Демаков А. А. (Нижний Архыз). Архызский лик - факты и мифология

Варченко С.Ф., Таволжанская Н.С. (Зеленчукская). Раскопки двух курганов в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской республики

Найденко А.В. (Ставрополь). Некоторые вопросы истории населения Ставропольской возвышенности VII-X вв.

Нарожный Е.И., Соков П.В. (Армавир). Еще раз к вопросу о датировке могильника № 1 у x. Горькая Балка

Красильников К.И., Красильникова Л.И. (Луганск). Изделия кухонного и специального назначения из степного Подонцовья VIII - нач. X вв.

Прокофьев Р.В. (Ростов-на-Дону). Памятник "кочевого земледелия" VIII-X вв. на Нижнем Дону

Аксёнов B.C. (Харьков). Контакты венгров с аланами в IX веке - взаимопроникновение культур

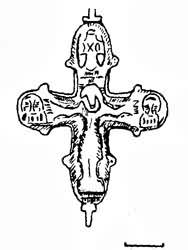

Рудницкий P.P. (Железноводск). Два древнерусских креста-складня с Развальского городища

Пьянков А.В. (Краснодар). Касоги/касахи/кашаки письменных источников и археологические реалии Северо-Западного Кавказа

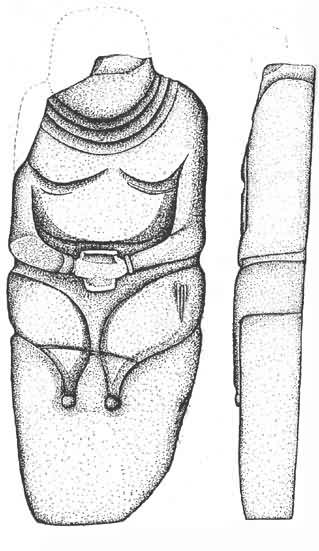

Прокопенко Ю.А. (Ставрополь). Половецкое изваяние из поселка Радуга

Нарожный Е.И. (Армавир). Еще раз о связях населения Подонья с Северным Кавказом в XIII-XIV веках

Малахов С.Н. (Армавир). Еще раз о локализации золотоордынского города Бездеж

Кузнецов В.А. (Минеральные Воды). Адыгское феодальное владение Кремух

Нарожный Е.И., Нарожная Ф.Б. (Армавир). К своду монетных находок XIII-XV вв. на территории республики Дагестан

Федоров Г.С, Гаджиахмедова К.Н. (Махачкала). Почему половцы-кыпчаки остались без отечества и территории?

Кудрявцев Е.А. (Ставрополь). Религиозные верования и обычаи жителей Дербента XV-XVIII вв.

Попов В.А. (Ставрополь). Археологические работы на территории Ставропольского края во второй половине 60-х - 70-х годах XX века

Секция этнографии и краеведения

Федоров Г.С., Гаджиахмедова К.Н. (Махачкала). Роль половцев-кыпчаков в этнической истории тюркоязычных народов Северного Кавказа (кумыки)

Назарова И.М., Камынина О.И. (Ставрополь). О развитии краеведения в России (XVIII-XX вв.).

Герман Р.Э. (Ставрополь). К вопросу о решении Россией геополитических задач на Кавказе в последней трети XVIII в.

Серегина О. И. (Кисловодск). Кавказкие Минеральные Воды в политике России на Северном Кавказе в начале XIX века (по материалам актов Кавказской археографической комиссии)

Назарова И.М., Карпов А.Р. (Ставрополь). К вопросу о своеобразии общественного и семейного быта адыгов в XVIII-XIX вв.

Кобахидзе Е. И. (Владикавказ). Институт старшин (старейшин) в дореформенной Осетии

Клычников Ю.Ю. (Пятигорск). Планы российских офицеров-горцев по мирному решению кавказской проблемы в конце 20-х - 30-х гг. XIX века

Назарова И.М., Нафталиева О.М. (Ставрополь). История храмовой застройки города Ставрополя

Нахаева И.В. (Ставрополь). Система российского "попечительства" над кочевыми народами Степного Предкавказья в XIX веке

Кацапов М.В., Назарова И.М. (Ставрополь). К вопросу о датировке Кавказской войны (XIX в.)

Нечитайлов М.В. (Ставрополь). К вопросу о походно-повседневном обмундировании генералитета Отдельного Кавказского корпуса в период Кавказской войны (1817-1864)

Кузнецова Н.А. (Ставрополь). Фотография Ставропольской губернии в последней четверти XIX в.

Романенко Л.В. (Ставрополь). Организация сбора средств на сооружение памятника поэту М.Ю. Лермонтову в г. Пятигорске в 70-80-е годы XIX века

Зозуля И.В. (Ставрополь). Система окружных судов в Терской и Кубанской областях (к 130-летию со дня введения)

Котов С.Н. (Ставрополь). Роль иногородних в распространении сектантства на Кубани во второй половине XIX - начале XX века

Колосовская Т.А. (Ставрополь). Об изменении религиозных настроений населения Ставрополья в начале XX века

Невская Т.А. (Ставрополь). Организация ссудной помощи крестьянам в начале XX в.

Колесникова М.Е. (Ставрополь). Краеведческое движение на Северном Кавказе в 1917-1930 гг.

Ногина Е.В. (Ставрополь). Городская культура на Ставрополье в годы НЭПА

Кругов А.И., Шевченко И. А. (Ставрополь). Крестьянство и власть на Ставрополье в 1930-1950-е годы XX века

Багова И.Б. (Нальчик). Этнографические аспекты в поэзии Анатолия Бицуева

Перельгут В.М. (Нальчик). Этнографические аспекты в романе Кайсына Кулиева "Была зима"

Эфендиев Ф.С. (Нальчик). Социальная память и творческое сознание

Эфендиев С.И. (Нальчик). Письма однополчан Кулиеву К.Ш. как исторические документы Второй Мировой войны

Веселова М.О. (Барсуковская). Ставропольское крестьянство в годы Великой Отечественной войны

Эфендиева Т.Е., Эфендиев Ф.С. (Нальчик). Поступь истории (о цикле стихов Кайсына Кулиева "Половецкая луна")

Выделенная в качестве основной темы мемориальной конференции, проблема связей местного кавказского населения и степных кочевников, является одной из важнейших тем археологии Кавказа, имеющей различное звучание в разные исторические моменты.

Обращение к научному наследию такого удивительно вдумчивого, глубокого и серьезного исследователя как Татьяна Максимовна Минаева, показывает, что к какой бы кавказоведческой и, шире, восточно-европейской, теме мы бы ни обратились, в основе наших построений окажутся материалы, полученные при ее раскопках, и идеи, высказанные ею в научных монографиях. Безусловно, это относится и к теме, вынесенной на рассмотрение V Минаевских чтений.

Специфика темы, касающейся анализа этнокультурной ситуации в любой исторический момент, заключается в ее комплексности. Правильный ответ на поставленные вопросы возможен при привлечении и сопоставлении максимально широкого круга источников: исторических (письменные свидетельства), археологических, этнографических, лингвистических (этнонимика, культурная лексика, топонимика), фольклорных (генеалогические легенды, нартский эпос), географических (ареальное и компьютерное картографирование), биологических (генетика, антропология). Эти виды источников имеют различные разрешающие возможности для постановки и решения этнокультурных вопросов, связанных с кавказской тематикой, поскольку пользуются различными традиционными, естественнонаучными и математическими методами.

Именно этим объясняется тот факт, что при характеристике различных по своей исторической глубине состояний этнокультурной ситуации на Кавказе, мы используем разный набор свидетельств.

Начнем с того, что в любой промежуток времени демографическая (так же, как этнографическая и историко-культурная) ситуация (это и вызывает обращение к материалам генетики) в том или ином географически ограниченном пространстве, определяется соотношением местного населения, устойчиво связанного генетически с предшествующими поколениями и пришлым (как правило, инокультурным и иноязычным). В условиях Кавказа местное население взаимодействовало с [3] ираноязычным, начиная по меньшей мере с эпохи поздней бронзы и раннего железа (скифы, сарматы, аланы) вплоть до первых веков нашей эры, а далее — с тюркским (гунны, тюркюты, болгары, хазары, печенеги и т.д.).

Анализ «переселения народов» заставляет выделять разные типы передвижений человеческих коллективов или господствующей верхушки. Возможна медленная и постепенная инфильтрация в чуждую среду, военные походы (ограничивающиеся захватом добычи и полона, устанавливающие военно-административное господство с захватом территории либо установлением власти в ряде ключевых центров на стратегически важных путях).

Эти формы передвижений отличаются между собой по существу и документируются различными видами источников, что мы и покажем на ряде примеров как на содержательном, так и на методическом уровне.

Так, переселение больших масс населения может найти свое выражение в изменении антропологического типа местного населения и может быть оценено с помощью генетики и антропологии, что нами будет рассмотрено, в частности, на примере анализа диахранных карт краниологических комплексов населения Кавказа и Восточной Европы с учетом градаций значений I канонической переменной и по геногеографическим изолинейным картам, суммирующим действия различных факторов в многовековой истории рассматриваемого региона. Так будут специально рассмотрены карты, документирующие степные импульсы натерритории Кавказа.

Изучая диахранное соотношение в материальной культуре Предкавказья кавказских местных традиций и степных инноваций (в потестарно-политической культуре, погребальном обряде, керамике и т.д.) на примере графов, построенных на основании анализа массового материала, мы покажем, как можно количественно охарактеризовать в разные периоды соотношение местного субстрата и пришлого суперстрата, следовательно, оценить удельный вес каждой из составляющих.

С другой стороны, компьютерное сопоставление карт распространения этномаркирующих археологических признаков (погребальный обряд, амулеты, зеркала, локальные типы поясной гарнитуры), с данными антропологии и геногеографическими картами, позволяют объективно определить, благодаря наложению ареалов признаков разной природы, границы между общностями, которые мы будем иметь основание считать этнографическими. В частности, показать, как во времени менялась южная граница степных элементов на карте Кавказа.

Доклад подготовлен при поддержке РФФИ 00.06.80459, РГНФ 00.01.00090а и 00.01.00112а. [4]

25 лет назад, в 1976 году, в Ставрополе издали 14-й выпуск «Материалов по изучению Ставропольского края». В сборнике была опубликована статья А.В. Найденко «Старейший археолог Северного Кавказа» — о Татьяне Максимовне Минаевой.

На двух высказываниях этой статьи я и остановлюсь, точнее попробую их немного расширить.

В первом говорится о том, что «Ей (Минаевой — И.О.) довелось работать вместе с выдающимися археологами Поволжья П.Д. Pay, П.С. Рыковым».

Известный ученый П.С. Рыков являлся профессором Саратовского университета и был научным руководителем Татьяны Максимовны. Кроме того, с ним её связывали и узы большой человеческой дружбы.

О П.Д. Pay известно гораздо больше, благодаря материалам из архива Т.М. Минаевой, хранящемся в фондах Ставропольского краеведческого музея и сведениям, полученным через Интернет , на сайте Энгельского краеведческого музея (за что сотрудникам музея г. Энгельс — благодарность).

Нахождение этих сведений на сайте музея города Энгельс не случайно. Пауль Давидович Pay — из поволжских немцев, а с 1918 по 1941 гг. в составе РСФСР существовала автономная область, затем — АССР немцев Поволжья, столицей которой был г. Энгельс (до 1931 г. — город Покровск).

Если Минаева в 1919 году становится студенткой историко-филологического факультета Саратовского университета, то Pay в 1922 году поступает на историческое отделение германской секции педагогического факультета того же ВУЗа. Здесь его интерес к археологии поддержал П.С. Рыков.

И именно профессор Рыков летом 1924 года поручает Минаевой и Pay археологическое обследование среднего течения реки Торгуй. Обоих молодых людей отличала необыкновенная работоспособность, тонкая наблюдательность при полевых исследованиях.

Результатом совместной деятельности стал «Отчёт об археологических разведках по р. Торгуну в 1924 году. Т.М. Минаевой и П.Д. Pay». Он был опубликован в «Трудах Нижне-Волжского областного общества краеведения» в Саратове в 1926 г.

Второе высказывание из статьи А.В.Найденко. «Обстоятельства сложились так, что Татьяна Максимовна не имела возможности защитить [5] кандидатскую диссертацию сразу после окончания аспирантуры и даже должна была изменить место работы».

Что же это за обстоятельства? В конце 20-х — начале 30-х годов в ВКП(б) велась борьба с так называемым «правым уклоном». Одним из его лидеров являлся А.И. Рыков — член Политбюро ЦК ВКП(б), Председатель СНК СССР и СТО. На состоявшемся в июне-июле 1930 г. XVI съезде ВКП(б) отмечалось о несовместимости взглядов правой оппозиции с принадлежностью к ВКП(б). Партия провела большую работу по очищению и госаппарата от всех, кто мешал проведению ленинского генерального плана. Поэтому на декабрьском (1930 г.) объединенном пленуме ЦК и ЦКК было принято решение о выведении А.И. Рыкова из Политбюро ЦК ВКП (б), а постановление Президиума ЦИК СССР освобождало его от всех постов, занимаемых в правительстве. Естественно, врагом народа был объявлен его родственник, профессор П.С. Рыков.

Пауль Pay, работая в органах народного просвещения, знакомится с Г. Дингесом и другими, под влиянием которых увлекается краеведением и археологией. Профессор Дингес редактировал его первую статью; став директором Центрального музея немцев Поволжья, приглашает Pay на заведование археологическим отделом и заместителем директора по научной работе. Весной 1929 года, в связи с переходом Г. Дингеса на работу в Немпединститут, П. Pay назначается директором Центрального музея. Профессор Г. Дингес, став проректором Немпединститута, приглашает Pay занять должность доцента.

Но в январе 1930 года Г. Дингес был арестован. П. Pay, как ближайший друг и сподвижник, оказался под надзором органов НКВД. Началась травля ученого со стороны нового ректора института, появляется газетная статья, называющая всю его работу, которой он посвятил жизнь «прямым вредительством». Всё это означало скорый арест. Не выдержав, летом 1930 года, Пауль Pay покончил жизнь самоубийством. Могила его не сохранилась.

Сегодня, в условиях становления электронных средств коммуникации и информации можно реально приступить к реализации задачи по созданию собственно археологических высококачественных электронных ресурсов. В связи с этим, на первое место выходит задача по внедрению стандартов по археологическому наследию для обеспечения эффективного поиска и унифицированного представления данных [6] пользователю на различных уровнях интеграции информации по культурному наследию в зависимости от уровня пользователя и целей поиска.

По нашему мнению, целесообразно формировать единый уровень интеграции в виде геоархеологической информационной системы (ГАИС) для всего культурного пространства России. Целевой поиск очевидно определяется категорией пользователя: ученые-археологи, работники государственных органов охраны памятников истории и культуры, управленцы разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный), землепользователи и землевладельцы, преподаватели, студенты и школьники, краеведы, туристы. Целями поиска могут быть: научная деятельность, учебный процесс, управленческая деятельность (в рамках Федерации, субъекта Федерации, муниципальной территории), осуществление хозяйственной (и иной) деятельности землепользователями и землевладельцами, туризм в различных формах.

Стандарты ГАИС основаны на едином тезаурусе терминологии археологического наследия. ГАИС строится как справочник, где виртуальная территория в виде электронной карты совмещена с базой данных.

За основу интерфейса может быть взята электронная карта. Для облегчения задач пользователя предоставляется возможность поиска по классификаторам.

Исходя из задач сетевых ресурсов мы должны ориентироваться на разных по уровню подготовки пользователей, а также на возможность подключения к сети иноязычных пользователей из других стран. С другой стороны, сетевой ресурс неизбежно приведет к партнерству — на различных иерархических уровнях. В этом случае, ГАИС имеет возможность перерасти в метакультурную область.

На данном этапе решается задача первого порядка — создание языка описания и алгоритма для поисково-классификационной деятельности.

Описание каждого признака раскладывается на подвиды, а принципы их группировки определяются классификаторами. Признаки детализируются до значимого уровня. При этом, в классификаторы могут вноситься дополнения исходя из региональных особенностей археологического наследия. Тогда региональные презентации сопровождаются дополнительным словарем.

Использование классификаторов позволит вести быстрый поиск, делать выборки для решения научных и управленческих задач. Этим обеспечивается высокая оперативность в управлении археологическим наследием. Особую роль ГАИС может сыграть в решении проблем мониторинга за состоянием наследия и в проведении разного рода экспертиз. [7]

С появлением новых технических возможностей — активным использованием компьютеров в научном процессе — картографирование приобрело качественно другой уровень. Перевод картографической информации в цифровую форму и получение так называемых электронных карт позволило на их базе интегрировать различные уровни информации о пространственно-распределенных данных в виде географических информационных систем (ГИС). Географические информационные системы стали активно использоваться для решения разнообразных исследовательских задач в археологии. Последнее время в России тоже стало бурно развиваться это направление.

Степень сложности ГИС обуславливается ее ориентированием для решения тех или иных научно-прикладных задач. Простейшая информационно-справочная система может быть организована в виде электронной карты, элементы которой однозначно связаны с электронной таблицей фактографических (тематических) данных.

Предлагаемая работа дает пример создания электронных карт в рамках проекта информационно-справочной системы археологической тематики (www.geogr.msu.ru/archeoprotection). На прилагаемой цветной карте в масштабе 1:1500000 нанесены приморские поселения раннежелезного века I—II тысячелетий н.э. и стоянки эпохи каменного века (палеолит, мезолит, неолит) XI—I тысячелетий до н.э.

Последним этапом формирования электронной карты является этап формирования базы тематических данных картографируемых объектов и идентификация ее атрибутов с элементами картографической основы по определенным принципам. Принципиальное отличие электронных таблиц по отношению к традиционному способу табличного структурирования информации заключается в возможности задания некоторого числа функций над содержанием столбцов и строк таблиц, позволяющих получать производные (в том числе интегральные и синтетические) характеристики в виде новых элементов таблицы. Подобное свойство электронных таблиц, включенных в систему типа «электронная карта», дает новые возможности в плане построения производных тематических карт с использованием как исходных, так и производных — показателей, получаемых из электронной таблицы. Соответствующее кодирование данных внутри подобных таблиц может быть «ключом» к более глубоким пластам информации о тематическом содержании анализируемых объектов, содержащихся в специализированных электронных базах данных.

При тематическом описании элементов электронной карты, для каждого слоя картографической информации сформирована своя электронная таблица, в которой указывается идентификационный номер объекта, его топонимика и необходимые текстовые и числовые характеристики в зависимости от их тематической значимости. Для археологических объектов составлены электронные таблицы, заполненные [8] соответствующей фактографической базой данных, созданной внутри стандартного пакета.

Информация о памятнике разделена на 7 блоков, внутри которых информация конкретизируется 74 признакам и 200 классификаторам:

1. Общие данные о памятнике и его культурная характеристика.

2. Местоположение памятника.

3. Учет и охрана.

4. Техническое состояние памятника.

5. Архив.

6. Картообеспечение.

7. Аппаратно-программное обеспечение.

Для удобства заполнения базы отдельно выделены классификаторы:

Классификатор 1 — тип памятника.

Классификатор 2 — эпоха.

Классификатор 3 — элементы погребального сооружения.

Классификатор 4 — характер обследования.

Классификатор 5 — характер современного использования.

Классификатор 6 — тип населенного пункта.

Классификатор 7 — признак паспортизации.

Классификатор 8 — наличие учетной карточки.

Классификатор 9 — категория охраны.

Классификатор 10 — вид документа, утвердившего охрану.

Классификатор 11 — наименование органа охраны, выдавшего охранный документ.

Классификатор 12 — состояние.

Классификатор 13 — антропогенная угроза.

Классификатор 14 — естественная угроза.

Классификатор 15 — масштаб топографической основы.

Классификатор 16 — масштаб топографического плана.

Классификатор 17 — тип аэроснимка.

Классификатор 18 — тип космоснимка.

Классификатор 19 — условные обозначения.

Классификатор 20 — операционная система.

Классификатор 21 — прикладные программы.

Классификатор 22 — субъект Федерации. [9]

В позднем неолите на территории бассейна р. Северский Донец существуют ряд культур, нередко сопоставляемых с неолитическими и энеолитическими культурами Кавказа. Речь идет о платовоставской культуре и о памятниках типа Старобельск.

Платовоставская культура стала известна относительно недавно, после разведок, проведенных А.А. Козаковой на территории Ростовской области, приведших к открытию стоянки Платовский Став (недалеко от г. Гуково), а также в результате раскопок А.Ф. Гореликом стоянки Зимовники-1 (Свердловский р-н Луганской обл.). В Свердловском краеведческом музее также хранятся материалы со сборов Л.В. Бедина со стоянок Должик и Мурзина Балка. Все перечисленные комплексы характеризуются пластинчатой техникой расщепления, основанной на использовании конических, карандашевидных и уплощенных нуклеусов. Геометрические комплексы отличаются сочетанием высоких и средневысоких трапеций с круторетушированными сторонами и низких сегментов с двусторонней ретушью по дуге. В незначительном количестве имеются также трапеции. Среди скребков преобладают концевые формы. Керамика найдена только при раскопках стоянки Зимовники-1. Это обломки толстостенного сосуда красноватого обжига с примесью травы и песка.

А.Ф. Горелик указывал на сходство геометрических комплексов Зимовников-1 с неолитическими комплексами Кистрик, Нижняя Шиловка, Овечка. К приведенному А.Ф. Гореликом кругу памятников следует добавить Анасеули. Сегменты с двусторонней ретушью по дуге характерны не только для неолита Кавказа, но также для памятников более поздних: Свободное, Мешоко и др.

Представляется весьма существенным тот факт, что сегменты с двусторонней ретушью по дуге, кроме кавказского и донецкого регионов, известны лишь в Северном Прикаспии в комплексах мезолитической сероглазовской и неолитической Джангарской культуры, а также на Ближнем Востоке в комплексах натуфийской культуры. Известны находки сегментов со сборов в Волго-Донском междуречье. В настоящее время имеются различные версии, объясняющие подобную географию распространения этого редкого типа геометрических микролитов. Так, их появление в Подонечье связывают с влиянием культур Кавказа, или Северного Прикаспия; относительно Кавказа рассматриваются версии влияния натуфа и прикаспийских культур. Отметим, что возможность культурного воздействия населения Подонечья на культуры Кавказа не рассматривалась никем и никогда. [10]

Второй аспект возможной взаимосвязи неолитичских культур Кавказа и Подонечья связан с открытием памятников типа Старобельск (Старобельский р-н Луганской обл.). На стоянке Старобельск, исследованной Ю.Г. Гуриным была найдена керамика, сильно напоминающая керамику комплекса Свободное на Северном Кавказе. Имеются в виду круглодонные горшки с отогнутыми венчиками с примесью ракушки в глиняной массе. Проведение параллели между комплексами в Подонечье и на Северном Кавказе приобрело особое значение, поскольку именно с распространением такого рода посуды связаны керамические комплексы Новоданиловского типа. До настоящего времени не было предпринято попыток рассмотреть иной вариант объяснения образования памятников типа Старобельск, кроме связанного с кавказским культурным импульсом.

Как правило, определение вектора культурного импульса может быть достоверно определено лишь при наличии серии радиокарбонных дат для сопоставляемых памятников. В нашем же случае, когда речь идет о распространении сегментов с двусторонней ретушью по дуге и керамики свободненского типа, серии дат у нас нет. Имеются радиокарбонные даты лишь для поселения Свободное, существовавшее, по всей видимости, в 45-43 вв. до н.э. Тем не менее, вопрос не является неразрешимым, поскольку возможно построение шкалы относительной хронологии.

Малоперспективно, на мой взгляд, сопоставлять прикаспийские, кавказские и донецкие комплексы с натуфийской культурой. Не отрицая возможность наличия культурных параллелей с Ближним Востоком, отметим однако, что связь натуфа и сероглазовской культуры является в достаточной степени невероятной из-за огромного расстояния, разделяющего их. А сероглазовские комплексы, несомненно, являются древнейшими на территории России и Украины, содержащие сегменты с двусторонней ретушью по дуге. Лишь в сероглазовских комплексах отсутствует сочетание сегментов с трапециями со струйчатой ретушью, появившимися в неолите. Единственное исключение на Кавказе — сатанайский комплекс, где имеется один сегмент. Таким образом, появление указанных сегментов в Подонечье и на Кавказе связано, скорее всего, с Прикаспием. Так можно было бы утверждать относительно достоверно, если бы не наличие в Подонечье платовоставской индустрии, которая, хотя и младше сероглазовской, но старше комплексов черноморского побережья Кавказа. У нас имеются все основания для такого утверждения: с одной стороны, в платовоставских комплексах нет наконечников с двусторонней обработкой, имеющихся во всех указанных ранее кавказских комплексах; с другой стороны, распространение в Подонечье кремневых изделий, характерных для Северного Прикаспия, не сопровождалось распространением соответствующей керамики. Это достаточно надежное свидетельство относительно раннего возраста [11] платовоставских памятников. Следует также отметить, что платовоставская культура формировалась под влиянием мезолитической зимовниковской культуры Подонечья. Для зимовниковской культуры, характерно достаточно редкое сочетание трапеций типа «малое транше» и мельчайших, высотой до 1 см, высоких трапеций. Такое же сочетание характерно и для геометрических комплексов платовоставской культуры. Таким образом, формирование платовоставской культуры могло происходить лишь на рубеже мезолита-неолита и закончилось не позднее начала второй четверти 6 тыс. до н.э., когда появились трапеции со струганной спинкой.

Следовательно, вопрос о воздействии населения Подонечья на кавказские культуры вполне может быть поставлен. Не исключено, что распространение сегментов с двусторонней ретушью по дуге на Кавказе связано и с прикаспийским, и с донецким импульсами. Так, распространение указанных изделий на черноморском побережье логичнее связывать с миграцией части прикаспийского населения. Что касается Северного Кавказа, то импульс из Подонечья кажется более вероятным. В комплексе Свободного имеются два элемента сходства с комплексами Подонечья: и сегменты, и керамика. Правда, в Подонечье оба данных элемента сосуществуют в комплексах разных культур. Однако, если допустить мысль, что в конце неолита донецкий регион стал объектом экспансии какой-либо новой группы населения, то совместная миграция на юг носителей платовоставской культуры и населения, оставившего памятники типа Старобельск, представляется вполне возможной. Следы такой экспансии были зафиксированы при раскопках стоянки Туба-2 в Попаснянском р-не Луганской области. В ходе исследований стоянки, для которой имеется серия радиоуглеродных дат (53-49 вв. до н.э.), стало ясно, что во второй пол. 6 тыс. до н.э. Подонечье стало объектом экспансии населения, которое связано своим происхождением с мурзак-кобинской культурой Крыма. Одновременно происходит и экспансия в Подонечье мариупольского населения. Интересно, что в комплексе Тубы-2 имеется горшок с орнаментацией в виде оттисков двузубого штампа, который имеет яркую аналогию в комплексе Старобельска, синхронного, вероятно, комплексу Туба-2. Хронологическое сопоставление Тубы-2, Старобельска и Свободного, говорят о том, что кавказский комплекс, несомненно, моложе. Следовательно, формирование свободненской культуры вполне могло происходить под влиянием вынужденной миграции части населения Подонечья.

Вполне возможно, что Подонечье было покинуто лишь частью населения, оставившего памятники типа Старобельск. Не исключено, что население, не мигрировавшее на Кавказ, усвоило, утратив свою территорию проживания, подвижный кочевой образ жизни и приняло участие в формировании памятников Новоданиловского типа с керамикой, похожей на старобельскую и свободненскую. [12]

Проблема идентификации населения, оставившего ранние подкурганные некрополи и энеолитические поселения в степной и предгорно-плоскостной зоне Северного Кавказа до настоящего времени остаётся актуальной. Погребений близ поселений пока не выявлено; возможно, часть из них будут грунтовыми, как Нальчикский могильник. Ранние подкурганные погребения дистанцируются до 100 и более км от поселений, находящихся на стыке степей и предгорий. До сих пор те и другие рассматриваются как отдельные культурные комплексы. «Предмайкопскую общность», представленную «поселениями Мешоко — Замок — Курчалой» предлагается назвать «предкавказской областью предмайкопских памятников» (Кореневский, 1998). При этом древнейшие подкурганные захоронения Предкавказья отсекаются, хотя по наличию в тех и других целого ряда аналогичных артефактов они сближаются.

Считается, что индикатором культурной принадлежности служит керамика. Обнаруженная в инвентаре древнейших подкурганных погребений Предкавказья посуда по тесту, форме, технологии изготовления и декору в основном соответствует посуде западно- и центральнокавказских энеолитических поселений. Так, фрагменты сосудов с накольчато-жемчужным орнаментом и насечками по краю венчика из разрушенного погребения у с. Красногвардейское Ставропольского края повторяют образцы керамики поселения «Замок» под Кисловодском (Березин, Калмыков, 1998). То же самое относится к сосуду из Северной Осетии, Комарово 2/18 (Кореневский, Наглер, 1987). Сосудик из погребения 57 в кургане 9 у станицы Владимирской Краснодарского края по форме, тесту и орнаментации соответствует миниатюрной керамике — тип 5 — поселения Свободное в Адыгее (Нечитайло, 1999). Сосуд из Весёлой Рощи Ставропольского края, курган 15/1 близок посуде перечисленных поселений, на что неоднократно указывали исследователи (Кореневский, Наглер).

Кремнёвые орудия и оружие в составе инвентаря древнейших подкурганных захоронений Предкавказья, а именно: крупные кремнёвые ножевидные пластины с ретушью и без неё, обнаруженные почти в каждом из 50 открытых погребений, а также топоры, наконечники стрел и дротиков (в единичных экземплярах) по технике изготовления, форме и функциональному назначению повторяют аналогичные изделия из поселений Свободное, Мысхако, Тяллинг.

Кроме того, серпентинитовые клиновидные тёсла (Комарово, Кастырский) соответствуют образцам указанных поселений, где они [13] найдены в больших количествах и даже поступали как импорт в Северо-Понтийские степи.

Каменные браслеты, типичные для энеолитических поселений Закубанья, значительно реже, но всё же отмечены в связи с древнейшими подкурганными погребениями (Комарово 2/18, 7/18, пос. Юловский). Что же касается каменных наверший скипетров, то большая часть их известна из степных погребений (Архара, Джангар, Шляховский), хотя они встречаются и на поселениях (Ясенова Поляна в Адыгее).

Пекторали из клыков вепря обнаружены в Весёлой Роще 15/1, Новотиторовской 10/5, Нальчике п. 36. Этот вид изделий, хотя и считается типично степным, однако, находки его отмечаются почти во всех названных поселениях.

Фиксируемое подобие артефактов не случайно, его трудно объяснить простым заимствованием или синхронным существованием. Непосредственная связь обитателей поселений и тех, кто оставил ранние подкурганные погребения, скорее всего объясняется единством населения, отсюда и единство исходных форм. Вероятно, выходцы из энеолитических поселений создавали первые курганные насыпи. Эти сооружения как бы обозначали новые освоенные ими территории, которые были необходимы в период развивающейся производящей экономики и одной из её ветвей — подвижном скотоводстве.

Употребляя терминологию С.Н. Кореневского можно говорить о предкавказской энеолитической области или общности с различными вариациями на обширных просторах Северного Кавказа.

Исследования памятников эпохи позднего энеолита, проведенные в течение нескольких последних лет в Среднем Подонечье, позволили очертить круг памятников, генетически связанных с константиновской культурой Нижнего Подонья. Основанием для этого служат материалы многослойного памятника Клешня-3, расположенного на высокой надпойменной террасе оз. Клешни поймы левого берега р. Северский Донец.

При раскопках выявлены материалы раннего неолита, позднего энеолита (константиновской и раннеямной культуры), эпохи поздней бронзы и позднего средневековья. Стратиграфически горизонт с находками, материалов константиновской культуры расположен под раннеямным горизонтом, однако материалы двух культур зачастую смешаны. [14]

Керамика константиновской культуры представлена фрагментами более чем 20 сосудов. Вся посуда тонкостенная, изготовлена из замеса, содержащего мелкозернистый песок, охристые компоненты и, иногда, толченую ракушку. Наличие в тесте охристых компонентов привело к тому, что стенки некоторых сосудов окрашивают прикасающуюся поверхность. Большинство сосудов относится, по классификации В.Я. Кияшко, к керамике группы А и 1 подгруппы Б группы — это высокогорлые горшки, стенки которых богато орнаментированы оттисками мелковитого шнура и узелкового штампа. Свободные от орнамента зоны и внутренняя поверхность сосудов покрыты гребенчатыми расчесами. Композиция орнамента включает геометрические элементы — ромбы и треугольники. Часть сосудов орнаментирована оттисками гребенчатого штампа. Обнаружен фрагмент плоского днища, который может являться частью одного из вышеупомянутых сосудов. Цвет стенок светло-терракотовый. Есть находки керамики, правда в незначительных количествах, по форме и структуре замеса сходные с керамикой третьей группы Константиновского поселения. Кроме этого, обнаружен сосуд с воротничковым оформлением венчика. Интересна находка фрагментов ошлакованной льячки, полные аналоги которой можно найти в Константиновском поселении.

Вышеописанная посуда по многим внешним признакам сходна с константиновской. Редкие фрагменты керамики с ракушечной примесью и полное отсутствие растительности в тесте посуды могут свидетельствовать о локальном развитии константиновских традиций на местной основе. Следует также отметить влияние традиций Северо-Восточного Кавказа, которые, по мнению В.Я. Кияшко, выразились в таких характерных особенностях посуды, как «мажущая» поверхность и присутствие третьей группы керамики константиновской культуры. Также следует отметить наличие позднестоговских элементов дереивского этапа в формировании своеобразного облика керамики памятника. Кремневый комплекс достаточно выразителен, но не исключено, что он смешан с раннеямным, поэтому от его описания придется воздержаться.

Следует отметить, что на памятнике исследовано безинвентарное погребение взрослого мужчины (определение И.Д. Потехиной). Погребенный лежал в сильно скорченной позе, на левом боку, головой на север. Кисти рук покойного располагались у подбородка. Захоронение было совершено в материковом песке. По костям погребенного проведены радиоуглеродные анализы (Киевская Радиоуглеродная лаборатория, Н.Н. Ковалюх). Калибрация полученных дат соответствует первой четверти третьего тысячелетия до н.э. В связи с находкой погребения, хотелось бы отметить наличие аналогичного захоронения (правда, с тем отличием, что погребенный располагался на правом боку), которое было исследовано на Константиновском поселении. Вполне [15] вероятно, что захоронение на Клешне-3 оставлено представителями константиновской культуры, однако нельзя исключить и его раннеямное происхождение. В качестве примера можно указать на парное грунтовое захоронение неподалеку от поселения Раздольное, что расположено на правом берегу р. Кальмиус. Погребение датируется началом третьего тыс. до н.э. Один из погребенных был захоронен в сильно скорченном положении на левом боку, головой на север. Погребение сопровождал инвентарь в количестве двух кремневых орудий и развал сосуда имеющего много общего с керамикой Клешни-3. Но в таком случае, учитывая полученные даты, необходимо признать значительно более раннее возникновение раннеямных традиций в Среднем Подонечье, что, естественно, было бы полным абсурдом. В этой связи хотелось бы привести данные по грунтовому захоронению на стоянке Клешня-4, которое было исследовано в 200 м к северу от Клешни-3. Следы могильной ямы не прослеживались. Погребенный лежал в вытянутом положении, руки вдоль туловища, головой на юго-восток. Погребальный инвентарь отсутствовал. Захоронение датировано радиоуглеродным методом третьей четвертью третьего тыс. до н.э. Вполне вероятно, что данное погребение перекликается с раннеямными материалами с Клешни-3. Обращает внимание отличие в положении погребенного в грунтовой могиле от известных подкурганных захоронений ямной культуры.

Таким образом, в данной работе очерчена зона влияния традиций константиновской культуры, которая оказалась значительно шире, чем предполагалось ранее. Возможно, что среднестоговские памятники на позднем этапе своего существования в Среднем Подонечье сменяются константиновскими. Основанием для этого может послужить серия калиброванных дат, полученных для поселения Дереивка и стоянки Туба-2. Дереивка датируется концом пятого тыс. до н.э., а среднестоговские материалы с Тубы-2 первой четвертью четвертого тыс. до н.э. Имеются также даты по поселению Подгоровка, где обозначились поздние границы существования памятника. В последней четверти четвертого тыс. до н.э. и в первой четверти третьего тыс. до н.э. Подгоровка неоднократно посещалась представителями репинской культуры, о чем могут свидетельствовать фрагменты керамической посуды с явными признаками ранней стадии репинской культуры. В последнее время появились интересные работы, посвященные проблеме периодизации репинской культуры, в которых уточняются хронологические рамки проникновения племен репинской культуры в Подонечье. Возможно, что в связи с новыми данными появится возможность корректировки хронологии позднего энеолита бассейна Северского Донца. На современном этапе мы можем констатировать смену среднестоговских памятников константиновскими. В свою очередь, константиновская культура могла сосуществовать с репинской, но их сосуществование происходило, вероятно, в условиях изоляции. Смена репинского населения раннеямным [16] происходила с сохранением репинских традиций, выраженных, прежде всего, некоторыми элементами орнамента раннеямной керамики. Данная хронологическая преемственность культур, без сомнения, носит гипотетический характер, поэтому вполне возможно, что дальнейшие исследования и их результаты помогут уточнить полученные выводы.

В эпоху средней бронзы на Нижнем Дону во время погребальных ритуалов широко использовали минеральную красную краску различных оттенков. В раннекатакомбный период пропитанные красной краской веревочки или шнуры нередко украшали погребальные подстилки и покрывала, а. может быть и саму одежду покойника. Куском краски окрашивали участки тела умершего, а может быть и его бытовые предметы.

На ранних этапах катакомбной культуры в Нижнем Подонье в могильной камере под покойником иногда находят остатки подстилок с геометрическим узором, выполненным в два цвета: красные линии перемежаются с черными. Из какого вещества получали черную краску, — неизвестно. Получение черной, сажистой краски от древесных углей было доступно каждому. Однако следы окраски умершего сажей археологически не прослеживаются. Поэтому, достоверность использования сажи в погребальной практике проблематична.

На правобережье нижнего Дона известны погребения, в которых есть кусочки каменного угля, которые использовались в погребальном ритуале вместе с кусочками красной краски и кусочками сидерита. Однако порошка из каменного угля в могилах не обнаружено.

В Северо-Восточном курганном могильнике на окраине г.Ростова-на-Дону, в 1995 г. были обнаружены две катакомбы с останками двух младенцев. В этих погребениях найдена выразительная раннекатакомбная керамика, украшенная оттисками перевитого шнура и вдавлениями уголка штампа, нанесенными в технике отступающей лопаточки. В одной катакомбе (к. 11 п.5) погребенный имел две спиралевидные подвески в 1.5 оборота и пирамидальной формы кусочек каменного угля испачканный красной краской. Грани предмета были обточены. В другой катакомбе (к. 12 ц. 7) рядом с кварцитовым отщепом, обточенным сидеритом лежал кусочек каменного угля с обточенными гранями, предмет расколот, испачкан красной краской. Около костяка найдена спиралевидная бронзовая подвеска в 2,5 оборота. [17]

В погребениях раннего этапа катакомбной культуры кусочки каменного угля зафиксированы только на правобережье нижнего Дона. Например, в Грушевском могильнике в 1978 г. в катакомбе с останками взрослого человека (к. 10 п.6) найдены два кусочка каменного угля. Один имеет все грани обточенными, а другой едва обточен с одной стороны (Савченко Е.И., Ильюков Л.С, Прохорова ТА., 1979).

В сводке С.Н. Братченко нет сведений об использовании каменного угля в погребальном обряде племен эпохи средней бронзы на Нижнем Дону (Братченко С.Н., 1976). В книге А.М. Смирнова, посвященной древностям катакомбной культуры Северского Донца, не упоминается каменный уголь среди погребального приданного (Смирнов A.M., 1996). В книге А.В. Кияшко, в которой анализируются погребальные комплексы раннекатакомбного времени Нижнего Дона, тоже нет никаких сведений об использовании каменного угля племенами катакомбной культуры (Кияшко А.В., 1999).

Территория Донецкого кряжа, отроги которого огибает нижний Дон, богата залежами каменного угля. По-видимому, в бронзовом веке каменноугольные отложения этого региона в незначительном количестве уже разрабатывались местными племенами. Использовался ли каменный уголь в качестве сырья для отопления жилищ или для плавки металла, — неизвестно.

Кусочки каменного угля, найденные в катакомбах средней бронзы на правобережье Нижнего Дона свидетельствуют о том, что в культовой практике каменный уголь применялся. Его растирали на песчаниковых плитках в порошок и полученную угольную «пудру» использовали для раскраски во время тех или иных ритуалов, и в том числе, во время погребальных обрядов.

Черный цвет, по данным В.Тэрнера, Дж. Фрезера, Л. Леви-Брюля, в древних и первобытных культурах изображал зло, темноту, страдания, несчастье, болезнь, смерть (Серов Н.В., 1990). В Средней Азии в XIX в. новорожденному в определенные ночи мазали сажей лоб, виски и другие части тела, чтобы сберечь ребенка от дурного глаза (Серебрякова М.Н., 1980).

В 1998—2000 гг. на могильнике Кари Цагат (который по целому ряду признаков можно предположительно отождествить с могильником Догуй Хунта, исследовавшимся Тимофеевым, и впоследствии утерянным) [18] в Дигорском ущелье Северной Осетии экспедицией Государственного Исторического музея были изучены два коллективных погребения (№№ 6 и 9), совершенных по обряду трупосожжения на стороне. Погребения относятся к Дигорской культуре протокобанской эпохи (XIV—XII вв. до н.э.). Благодаря этим раскопкам удалось окончательно обосновать правомерность выделения Дигорской культуры как таковой (Крупнов, 1951; Мошинский, 2000). Более того, удалось частично проследить динамику развития этой культуры. Особенно ярко в этом контексте выглядит изменение во времени булавок с ажурными навершиями.

Ажурные булавки известны науке с XIX в. Долгое время считалось, что они датируются временем не ранее середины I тыс. до н.э. Назначение их также было неясно. Е.И. Крупнов достоверно установил их принадлежность к протокобанской эпохе. На основании анализа изученных комплексов (Долбежев, Мошинский) можно говорить и об их назначении. Булавки «гигантских» размеров служили украшением головного убора. Их навершие располагалось над головой женщины, вдоль стержня, вероятно, заплеталась коса. Короткие булавки могли выполнять обычную функцию — застежек для одежды.

Среди всего массива булавок с ажурными навершиями выделяются два основных типа: булавки с веерообразным навершием и булавки с навершием «в виде павлиньева пера». Для последних характерны деление навершия на ярусы, более или менее сложный узор и фестоны по внешнему краю. Собственно, благодаря этим фестонам они и получили свое название. Необходимо, впрочем, отметить, что на некоторых наиболее поздних экземплярах булавок с веерообразным навершием также присутствуют фестоны.

Основная масса булавок с веерообразным навершием (за очень небольшим исключением) — двучастна. Навершие отливалось отдельно и прикреплялось к стержню достаточно сложным способом. Верхняя часть стержня расковывалась таким образом, что получалась пластина с отходящим от нее к верху стержнем. Стержень продевался в отверстие в нижней части навершия, сгибался пополам и зажимался краями пластины. Точно таким же образом крепилось навершие у некоторых булавок с гигантским пластинчатым двухзавитковым («в виде бараньих рогов») навершием. Интересно, что у поздних цельнолитых булавок с веерообразным навершием потерявшее свое функциональное назначение отверстие все-таки сохраняется. Булавки, судя по всему, использовались достаточно активно. Так как крепление было не очень надежным, они зачастую ломались по отверстию в навершии. Тогда крепление разжималось, и крепеж фиксировался непосредственно на веерообразную часть.

В погребении 9 могильника Кари Цагат найдена верхняя часть стержня булавки с описанным выше креплением. Отличие состоит в том, что крюкообразно согнутый стержень продольно разделен надвое. Фрагмент [19] стержня булавки с разделенным надвое крюком известен из могильника Фаскау. Под одним номером с ним в ГИМе хранится фрагментированное навершие «в виде павлиньего пера». Достоверно утверждать, что это две части одного предмета тем не менее невозможно. Аналогичным образом дело обстоит и в погребении 9. В этом сильно разрушенном комплексе помимо выше упомянутого фрагмента стержня с креплением найдено несколько фрагментов навершия «в виде павлиньего пера». В любом случае, была ли булавка с этим навершием составной или находилась в одном комплексе с составной веерообразной булавкой, мы можем говорить о переходном характере этого погребения. В погребении 6 среди большого количества ажурных булавок не присутствуют составные и нет булавок с веерообразным навершием. Также существуют отличия в сурьмяных подвесках. Кроме того в погребении 9 присутствуют каменные пронизи с кольцевидным орнаментом (типа «домино»).

Известен еще один способ крепления навершия «в виде павлиньего пера» к стержню булавки — при помощи специально долитой муфты. Нам представляется, что эта технология наиболее поздняя и применялась для ремонта цельнолитых булавок. В пользу этого говорит целая серия булавок этого типа с бараньей головкой на стержне. Баранья головка приливалась к стержню булавки вместе с муфтой. Судя по тому, что в погребении 6 среди большого количества булавок этого типа не известно ни одной с бараньей головкой, можно предположить их асинхронность данному комплексу. Такая булавка есть, например, в комплексе из Рутхи (Долбежев) вместе с подвесками (нашивными пронизями?) в виде секиры, напоминающими топоры типа Фаскау 7, являющимися наиболее поздними среди топоров среднебронзового века — только среди них есть оловянистые экземпляры (Кореневский).

Безусловно, только на ажурных булавках нельзя строить хронологию целой культуры. Тем не менее, технология изготовления булавок может служить датирующим признаком.

К настоящему времени неясным остается вопрос о связи наиболее архаичных составных веерообразных булавок с первым протокобанским периодом (Козенкова, Мошинский) — временем, для которого еще нельзя говорить о существовании Дигорской культуры как таковой. Обращает на себя внимание незначительное количество керамики этой эпохи и довольно большое количество булавок указанного типа. По всей вероятности, это говорит о том, что булавки принадлежат к несколько более позднему времени и должны датироваться первым этапом Дигорской культуры. Затем следуют составные булавки с навершием «в виде павлиньего пера», на смену которым приходят цельнолитые булавки этого типа. Как уже отмечалось, возможно, эти две разновидности булавок маркируют два периода Дигорской культуры. При этом не исключено, что первые из них сосуществуют с составными [20] веерообразными булавками. Завершают предложенную нами линию развития булавки с бараньей головкой, которые сосуществуют с просто цельнолитыми булавками этого типа. Возможно, булавки с бараньей головкой бытуют в финальном периоде дигорской культуры, который маркируется комплексом из Рутхи (Долбежев), содержащем подвеску-лошадку, практически аналогичную лошадкам из Былымского клада.

Итак, можно выделить три основных этапа в бытовании ажурных булавок:

Составные булавки.

Цельнолитые булавки.

Булавки с бараньей головкой.

Весьма вероятно, что при дальнейшей работе и появлении новых комплексов технологические этапы развития булавок с ажурными навершиями удастся более жестко увязать с периодами Дигорской культуры.

На поясах из Тлийского могильника, из о. Каякент (конец II — начало I тысячелетия до н.э., XII—X вв. до н.э.) из Лугового могильника (VI—V вв. до н.э.) гравировкой нанесены антропоморфные и зооморфные изображения: оленей, козлов, быков, ослов, фантастических существ, сочетающих черты волка и собаки, волкособаковидных зверей, лошадей, птиц, змей. Животные переданы жизненно, довольно реалистично. Живо схвачены их позы. Однако, каждый вид животного зафиксирован в одной и той же многократно повторенной и несколько схематизированной позе величественного и мерного движения. Здесь мы встречаемся с правильной и строгой композицией. Ритм повторяющихся изображений животных, одинаковый их масштаб, одно и то же направление движения создают впечатление величественного шествия. Простотой форм, ясностью пропорций и умелой передачей самого движения мастер создает впечатление монументальности изображений животных, несмотря на их небольшой размер. Животные переданы реалистично, но в то же время довольно схематично, условно, стилизованно. Изображения зверей, за исключением кабана, отличаются преувеличенной стройностью пропорций, живот сильно утончен, подтянут, а продолговатое изогнутое туловище очень вытянуто; спина выгнута, морда Длинная и «клювовидная», глаза намечены двумя маленькими [21] концентрическими кружками, уши в виде двух тонких лепестков, рога в виде длинных, загнутых на концах крюков или полумесяцев, хвосты либо очень короткие, либо слишком длинные, копыта не обозначены. У кабана туловище слишком массивное, довольно тяжеловесное, резко увеличено в размерах по отношению к другим животным. Лошади представлены бегущими. Мастер превращает их стремительный силуэт в узор: шеи изогнуты, туловища вогнуты, животы подтянуты, «клювовидные» головы сливаются с шеей, уши стоят, задние ноги поджаты, а передние вытянуты, резко «выброшены» вперед.

У птиц с довольно массивными телами сочетаются относительно маленькие головы о заостренными тонкими клювами, стройной шеей, взаимно оттеняющими друг друга. Сливающиеся силуэты тел и голов на тонких плавно изогнутых шеях, с заостренными носами и короткими хвостами, определяют облик и образ всех птиц.

Змеи изображены с характерными для графики изучаемого периода истории Кавказа, стрелокопьевидными головами, глаза выделены двумя точками или мелкими кружками, а иногда не обозначены. Тела извивающихся змей превратились в орнаментальную волнистую полосу, заполненную точками с волютообразно загнутыми на концах хвостами.

Благодаря стилизации, нарушению пропорций, диспропорции, применению декоративных элементов животные превратились в фантастические, а с добавлением знаков, символов, ромбов, треугольников, шахматного орнамента, изображений солнца, солярных кругов и крестов получили культовую, религиозно-магическую, мифическую окраску и солярное, космическое, небесное значение плодородия.

Изображение человека отличается упрощенностью, малой выразительностью, пропорции нарушены, допущена диспропорция, фигура передана суммарно. Тело непропорционально, клювовидная голова велика по отношению к телу, ноги слишком короткие, руки очень длинные по отношению ко всей фигуре и напоминают длинные, узкие полосы, глаза намечены двумя маленькими концентрическими кружочками.

На поясах запечатлен один из эпизодов мифа, (сказания) о космическом охотнике, божестве грома и молнии, вооруженного луком, преследующем животное — солнце, об умирающем и воскресающем боге — звере; и пиршество, празднество героев — воинов, богатырей, после удачной охоты или победы над врагом.

Пояса изготовлены с большим мастерством, гравировкой, реже пунсоном, в них запечатлен творческий почерк художника, его фантазия. Они покрыты различными изображениями и орнаментом, который поражает совершенством композиции, кропотливостью, тонкостью, изяществом [22] работы, богатством декора. Орнаментация проста, изящна, строга и состоит, как правило, из геометрических узоров. Изящество контуров и умелое расположение рисунков создает впечатление монументальности, внутренней силы, скупого графического рассказа. Контуры изображений всегда округлы. Рисунок лаконичен, несколькими изгибами линий переданы основные объемы и характерные пропорции тел. Внутри контура нанесены точки или линии. Орнамент из косых штрихов следует форме тела и выделяет основные его части — ноги, бедра, лопатки. Исполненные тончайшими линиями, прочерченными с равной силой, эти композиции состоят то из плотно заштрихованных фигур, в виде сгущенных, тоновых пятен, то из силуэтно прорисованных изображений; четкий фон создается: густым пунктиром, штрихами, насечками, точечным узором. Ощущается чувство ритма, которое воплощается образно, как стремление заполнить пространство, упорядочить, организовать, сгруппировать отдельные элементы, превращая их в геометризированный орнамент, подчиненный чувству ритма, объединяя различные узоры в сложные, симметричные, как бы движущиеся изображения; все композиции органично-ритмичны. Органическую цельность, ритмичность, законченность придавали обрамления в виде рамок, фризов, бордюров из треугольников, ромбов, секирообразного орнамента, бегущей опирали, линий, полос из мелких штрихов, точек, обегающих всю поверхность по краю пояса. И все это служит не только фоном, но и объединяет весь декор, все изображения в единую гармоничную композицию, делает пояса еще более нарядными, придает еще больший эффект, подчеркивает декоративность. Изображения животных, людей выполнены либо только линейным контуром, обведены, обрамлены, окаймлены полосой, каймой из точек, штрихов и т.д. или заполнены точечным, елочным узором и т.д., силуэты, контуры которых четко, ясно выделяются на гладкой полированной поверхности. Животные, как правило, показаны сбоку в профиль, человек — в фас. Выработался канон, правило в изображении животных и человека на плоскости, на поверхности металла. В основу композиции положен символический принцип религиозно-магического содержания, который преобладает над декоративным. Линейно-пластическое решение строится на сюжетной канве. Смысловое содержание изображений свидетельствует о том, что пояса возникли в ту эпоху, когда религиозная тематика была главным содержанием, основной темой изобразительного искусства. Эти мифологические, фантастические и религиозно-магические сюжеты и образы своим появлением целиком обязаны творческому воображению, зародившемуся в сознании, мышлении населения древнего Кавказа. [23]

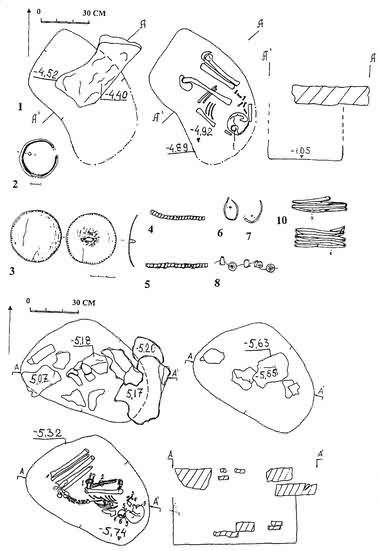

В 1999—2000 годах был исследован южный, приречный, участок широко известного Кобяковского некрополя, расположенного на высокой террасе правого коренного берега Дона. За два года исследовано около 400 погребений, большая часть которых относится к первым векам н.э. Однако, среди них выделяется ряд более древних захоронений, 27 из которых можно объединить в отдельную группу.

Погребения, входящие в эту группу, имеют ряд общих обрядовых признаков. Могилы сопровождались каменными закладами, которые не зафиксированы только в семи захоронениях. В некоторых погребениях среди заклада и под ним прослежены остатки тризны в виде костей рыбы и животных, фрагментов лепной посуды. Все захоронения расположены неглубоко от поверхности, конструкция ям прослежена, полностью или частично, в 18 случаях. В плане они обычно имеют овальную форму, но есть и трапециевидные, и эллипсоидные. Несколько выделяется в этом отношении погребение 47 (2000), в дне которого была выкопана ямка-камера. Почти все погребенные скорчены на правом боку и только в трех случаях на левом. Большая часть их была ориентирована головой на юго-восток, и лишь в виде исключения — на восток (3), юг (1) и юго-запад (1) (рис. 1, 11). Инвентарь небогат и, если не считать керамику из тризны, то в погребениях полностью отсутствует посуда. Вещи или следы их пребывания отсутствуют в 17 могилах. Находки представлены кремневыми орудиями, обломком стрелы, отбойником, пластинкой, кварцитовым нуклевидным обломком, терочником. Присутствие бронзового височного кольца в одном погребении отмечено в виде окисла на черепе, в другом — в виде невыразительных обломков. В погребении 15 (1999) найдено круглое, ромбовидное в сечении височное кольцо, с незамкнутыми приостренными концами (рис. 2). Из погребения 156 (2000) происходят два овальных в сечении кольца, с приостренными несомкнутыми концами (рис. 6, 7). Это погребение отличается от всех остальных богатством инвентаря. Здесь, помимо колец, были найдены ожерелье, включающее в себя кольцевидные бусины желтого стекла (рис. 8), спиральные пронизи (рис. 4, 5) и, по-видимому, бляшку-пуговицу с петлей на обороте и пуансонным орнаментом по краю (рис. 3), а также два браслета из прямоугольной в сечении проволоки с расплющенными концами, согнутой в 3 и 2 витка (рис. 9, 10). Металлические находки из могильника находят себе аналогии, зачастую неполные, в различных памятниках и культурах конца эпохи поздней бронзы — начала раннего железного века. Наиболее близкие кобяковским спиральные пронизи есть в кобанской культуре. Здесь [24] такие изделия широко распространены на ранних этапах, а в более поздних памятниках, с начала эпохи раннего железа начинают доминировать биконические спирали [Техов, 1977, с. 169]. Широкие круглые бляхи-пуговицы с петлей на обороте известны в позднеприказанских, кобанских и центрально- и юго-европейских памятниках. Они встречаются, в конце эпохи бронзы и доживают до начала раннего железа. Однако украшение различных блях по краю простым пуансонным орнаментом, как правило, характерно для эпохи поздней бронзы [Халиков, 1980, табл. 39,2; Березин, Калмыков, 1998, рис. 7,5]. Наиболее полная аналогия происходит из клада Каркаг, культуры Гава [Kemenczei, 1984, табл. CXCVII, 11]. Спиральные браслеты, аналогичные кобяковским, также распространены достаточно широко. Они найдены в некоторых кобанских могилах, относящихся уже к раннежелезному веку [Козенкова, 1982, с. 46] и в позднечернолесском кладе на Субботовском городище [Тереножкин, 1961, рис. 105,8, 106,6-8]. Однако, судя по находкам в Верхнехортицком могильнике белозерской культуры [Попандопуло, 1999] и в комплексах культур эпохи бронзы Северо-восточной Венгрии — Пилинь, Гава, Киятице [Kemenczei, 1984], появление этого типа браслетов связано с более ранним временем. Височные кольца из погребения 156 (2000) сравнимы с некоторыми разновидностями белозерских украшений, а экземпляр из погребения 15 (1999) находит себе наиболее полные аналогии в кладах и погребениях культур Гава, Беркес и Пилинь [Kemenczei, 1984; Археология Венгрии, 1996]. Таким образом, значительная часть металлических изделий из кобяковского могильника датируется в пределах эпох поздней бронзы — раннего железного века. Однако, аналогии бляшке-пуговице и височным кольцам позволяют уточнить эту датировку в пределах финала поздней бронзы. Все это позволяет синхронизировать могильник с кобяковской культурой Нижнего Дона [Шарафутдинова, 1980] и связать его с ранними слоями Кобяковского городища. Подтверждают это и находки в составе тризны керамики, сопоставимой с кухонной посудой кобяковской культуры.

Кобяковская культура низовьев Дона была выделена по четырем бытовым памятникам Э. С. Шарафутдиновой, которая неоднократно подчеркивала ее отличия от нижнедонских памятников [Шарафутдинова, 1980]. Его последняя составляющая, подчеркивает оригинальность этой культуры, обусловленную, по мнению Э.С. Шарафутдиновой, ее закубанскими корнями [Шарафутдинова, 1980, 1991]. Погребения, образуя компактную группу, приуроченную к одному бытовому памятнику, резко отличаются от других обрядовых групп относящихся к этому времени, но не связанных с кобяковской культурой [Потапов, 1998]. Однако, пока нет возможности найти кобяковской группе достаточно полные аналогии среди погребальных памятников Закубанья, где известны бытовые памятники сопоставимые с кобяковскими поселениями. [25]

Кобяковский некрополь. Погр. 15, 1999 года: 1 — план и разрез, 2 — височное кольцо, бронза. Погр. 156, 2000 года: 3 — бронзовая бляха, 4, 5 — бронзовые спиральные пронизи, 6, 7 — бронзовые височные кольца, 8 — стеклянные бусы, 9, 10 — бронзовые браслеты, 11 — планы и разрез погребения. [26]

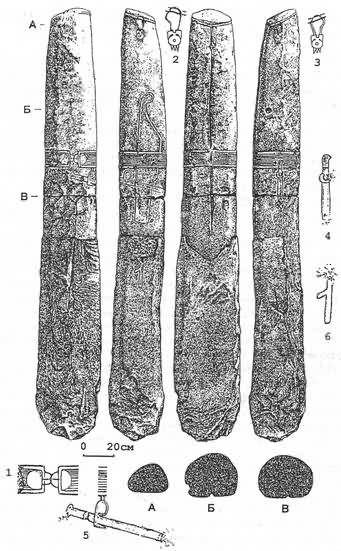

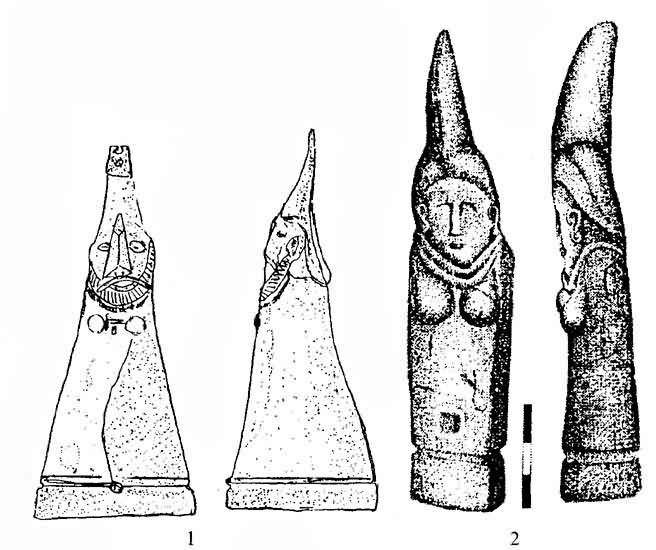

Проблема хронологической атрибуции «киммерийских» стел по изображенным на них деталям вооружения и воинского убора в последнее время вновь поднята специалистами по «предскифской» эпохе [Ковалев, 2000; Ольховский, 2000]. При этом было отмечено, что «при не столь определенной датировке большинства реальных «прототипов» изображений в рамках IX — начала VII в. до н.э. дальнейшая работа по выяснению микрохронологии «киммерийских» древностей становится насущной задачей» [Ольховский, 2000, с. 266].

В данной связи большой интерес представляет только что опубликованная стела из с. Нижний Куркужин в Кабардино-Балкарии [Атабиев, 2000, с. 183-186, табл.II]. Обратимся к анализу некоторых наиболее значимых деталей стелы II (I была соскоблена при переиспользовании) (рис.). Изображенный на ней рифленый пояс встречен и на других стелах Северного Кавказа и Юго-Восточной Европы (Армавир, Белоградец, Ольвия, Целинное). Подобные пояса справедливо сопоставляются специалистами с металлическими кобанскими поясами с продольными ребрами, известными, например, в могильнике Тли [Членова, 1984, с. 25]. По поводу этих поясов А.А.Ковалев скептически заметил, что они имеют широкую дату в пределах X—VII вв. до н.э. и не могут служить надежными хронологическими индикаторами.

По Б.В. Техову, эти пояса появляются с конца VIII в. до н.э. и бытуют до конца VI в .[Техов, 1980, с. 68]. С точки зрения Н.Л. Членовой, М.Н. Погребовой, С.А. Есаяна, их наиболее вероятной датировкой является VII в. [Есаян, Погребова, 1985, с. 93; Членова, 1978, с. 82]. В Самтавро граненый пояс найден в комплексе с наконечником стрелы раннежаботинского типа, подобные которому датированы В.А. Ильинской VII в. до н.э. и даже его началом [Каландадзе, 1983, рис. 727, 732; Iллiнська, 1973, с. 16]. На VII (возможно конец VIII—VII) в. до н.э как дату раннежаботинских стрел указывает находка в кург.55 могильника Южный Тагискен [Итина, Яблонский, 1977, с. 70, 143, рис. 47,2]. Наша корреляция тлийских комплексов с такими поясами показала, что они использовались местным населением в VII — начале VI в. до н.э. [Дударев, 1991, с. 85-91]. Стела из Белоградца, судя по инвентарю погребения, в особенности колчанному набору с сочетанием новочеркасских и раннежаботинских наконечников стрел, должна быть датирована первой половиной VII в. до н.э. [Исмагилов, 1988, с. 46]. Что же касается стелы из Целинного, которую связывают с погр. 3 кург.16, датированном IX в. до н.э. [Корпусова, Белозор, 1980, с. 241], то есть мнения, согласно [27] которым дата погребения может быть определена рубежом VIII—VII или началом VII в. [Исмагилов, 1988, с. 44]. Считаем возможным поддержать эту точку зрения. Кинжалы с линзовидным лезвием, подобные изображенному на стеле из Целинного, оставшиеся неизвестными А.А. Ковалеву, найдены в погр. 56 и 130 Псекупского могильника и погр. 186 могильника Клин-яр Ш (раскопки А.Б. Белинского). Они отнесены нами к кругу поздненовочеркасских древностей [Дударев, 1999, с. 159]. Фигура же с правой стороны стелы из Целинного, атрибутируемая ныне как изображение чекана или секиры [Ковалев, 2000, с. 145; Ольховский, 2000, с. 262], если принять такую трактовку, более всего напоминает секиры с восточноалтайских оленных камней VII—VI вв. до н.э. [Кубарев, 1979, табл. XVI, V]. Необходимо учесть и мнение В.С. Ольховского о том, что армавирская и куркужинская стелы относятся к числу позднейших. Таким образом, изображения рифленых поясов на «киммерийских» стелах вполне могут быть признаны (если отбросить крайние даты) индикатором VII в. до н.э.

Наше предположение находит убедительное подтверждение в присутствии на анализируемой стеле из Нижнего Куркужина изображения меча, который может быть причислен к выделенной нами III группе биметаллического оружия «предскифской» эпохи Северного Кавказа [Дударев, 1983, с.17-18; 1991, с. 45; 1995, с. 18; 1999, с. 103-108]. Этот меч имеет боковую лопасть для крепления к поясу, аналогичную тем, которые отмечены у парадных раннескифских мечей из Мельгуновского и Келермесского (I-III) курганов, возраст которых не моложе конца VII в. до н.э. [Черненко, 1980, с. 12, рис.7; Галанина Л.К., 1997, с. 90, табл. 7, 1а]. Такая комбинация является ярким, выдающимся олицетворением синтеза новочеркасских «предскифских» форм даже не с древнейшими (предРСК-1 — Уашхиту-Квитки-Лермонтовский разъезд) и предРСК-2 (Хаджох 1/1) [Дударев, 1999а, с. 9], а с ранними скифскими формами (РСК-1). Таким образом, вновь расширяются границы бытования, во всяком случае, отдельных элементов новочеркасского комплекса за середину VII в. до н.э., как то фиксировалось еще в конце 1970-х — начале 1980-х гг. [Виноградов, Дударев, 1983, с. 49-53]. Нижнекуркужинская находка заставляет вспомнить мнение Н.Л. Членовой, датировавшей северокавказские «оленные камни» второй половиной — концом VII в. до н.э. [Членова, 1984, с. 56].

Все сказанное выше позволяет определить время II нижнекуркужинской стелы серединой — второй половиной VII в. до н.э. Обнаружение же в гробнице у Нижнего Куркужина всего более 30 «киммерийских» стел, послуживших строительным материалом в сарматское время, однозначно говорит о вхождении этого района Центрального Предкавказья в зону обитания ранних кочевников рубежа «предскифской» и скифской эпох, о расположении здесь в это время самой крупной в Юго-Восточной Европе и на Северном Кавказе группировки номадов, носителей [28] степной культуры, использовавшей каменные изваяния в виде столпообразных стел.

«Киммерийская» каменная стела из окрестностей с. Нижний Куркужин (Кабардино-Балкария) (по Б.Х. Атабиеву). [29]

В 2000 году продолжались раскопки на могильнике №2 Татарского городища. Здесь рядом с курганными склеповыми захоронениями было вскрыто еще несколько грунтовых могил. Наиболее богатая инвентарем могила № 10 выделяется среди других грунтовых захоронений могильника и заслуживает особого внимания.

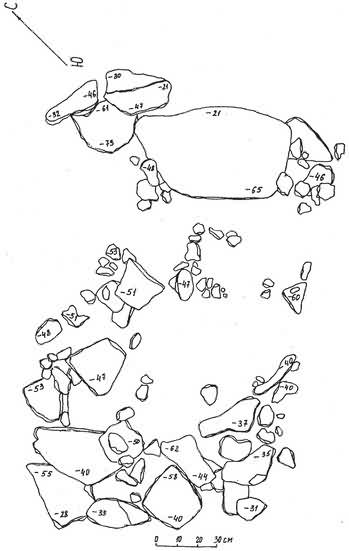

1. Погребение № 10 имело заклад подпрямоугольной формы, ориентированный с северо-востока — востока — на юго-запад-запад. Заклад имел размеры 2, 30 м * 1, 30 м, сооружен был из необработанных камней ракушечника и песчаника, положенных плашмя или под небольшим углом к горизонту (рис 1.)

Камни лежали, в основном, по периметру навала, наиболее крупные — с северо-восточной и юго-западной сторон. Самый крупный камень размером 0,77 м. * 0,45 м * 0,23 м находился с северо-восточной стороны.

После снятия первого заклада был выявлен, еще один ярус-камней. Он также представлял собой заклад подпрямоугольной формы, ориентированный с северо-востока — востока на юго-запад — запад. Сложен он был из более крупных камней, положенных более плотно друг к другу (рис. 2). Два самых крупных камня размерами 0, 52 м * 0,30 м * 0,18 м и 0,47 м * 0, 45м * 0, 13м лежали с северо-восточной стороны нцвала. На поверхности одного из этих камней был найден зуб лошади (рис. 2, нах. 1), в 0,70 м на северо-восток от него были найдены две бронзовые витые подвески (рис. 2., нах.2,3).

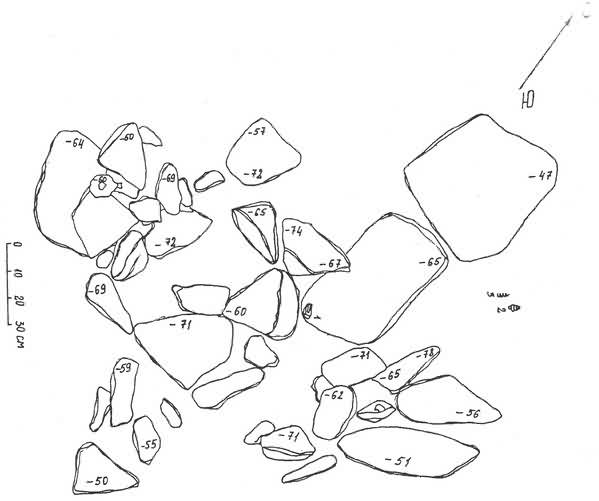

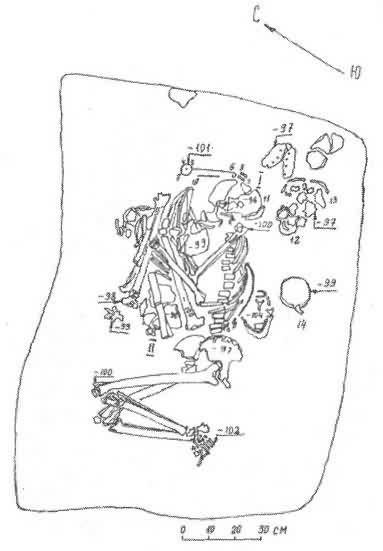

2. После снятия камней второго яруса заклада было расчищено парное погребение в яме подпрямоугольной формы (рис. 3). Стенки и дно ямы никак не были оформлены. Только в восточном углу ямы находилось несколько камней. Костяк I лежал скорченно на правом боку, головой на северо-восток-восток. Череп находился на правом виске, лицевой частью на запад. Руки были согнуты в локтях под прямым углом. Ноги были согнуты в коленях таким образом, что бедра находились под прямыми углами к позвоночному столбу. Нижняя челюсть костяка I находилась за его спиной, у таза.

В 0,2 м на северо-запад от лобной кости черепа костяка I находилась круглая бронзовая бляшка (рис. 3, нах. 4). Она имела выпукло-вогнутую форму с двумя петельками на обороте. В петельки была вставлена витая бронзовая пронизка (рис. 3, нах. 5). Под бляшкой находилась бронзовая булавка с наполовину витым стержнем прямоугольного сечения и навершием в виде петли (рис. 3, нах. 6). Рядом с круглой [30] бляшкой лежала бронзовая булавка, почти идентичная описанной выше (рис. 3, нах. 7). Над теменной частью черепа костяка I лежали два бронзовых предмета. Первый — это фрагмент пронизки в форме трубочки с волнистыми стенками (рис. 3, нах. 8); второй — витая пронизка, изготовленная из плоской ленты с ребром посередине (рис. 3, нах. 9) Рядом с находкой 7 находилась бронзовая игла (рис. 3, нах. 10). Под черепом костяка I была найдена бронзовая подвеска в форме птички (рис. 3, нах. 11). С восточной стороны костяка находились керамические сосуды: корчагообразный сосуд (во фрагментах) (рис. 3, нах. 12), рядом с ним стояла кружечка (рис.3, нах. 13) и в 0,2 м от перечисленных сосудов находилась вторая кружечка (рис.3, нах. 14).

Костяк II был безинвентарный. Костяк II лежал на спине скорченно, головой на юго-запад. Ноги были согнуты в коленях, колени подтянуты к голове. Тело погребенного в момент захоронения было, видимо, зафиксировано таким образом, что руки его обхватывали скорченные ноги и прижимали их к груди. В момент расчистки кости рук лежали перекрещено поверх костей ног. Часть тазовой кости костяка II находилась в северо-восточном углу погребальной ямы, на расстоянии 0,1 м. от черепа костяка I.

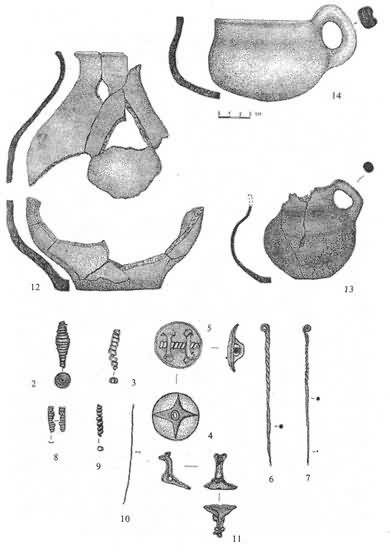

3. Инвентарь погребения № 10. Находка 2. (рис.4/1). Бронзовая витая подвеска биконической формы изготовлена из плоской бронзовой ленты. Ее длина 45 мм, диаметр в самой широкой части — 14 мм, диаметр на концах — 3 мм.

Такие пронизки известны из могильников, характеризующих кобанскую культуру: Тлийского (OAK, 1889), Кобанского, Эшкаконского, Каменномостского (Крупнов Е.И., 1960). В. И. Козенкова считает подобные спиральные пронизки — подвески характерными для кобанской культуры второй половины Х — нач. VII в.в. дон.э (КозенковаВ.И., 1989). Б.В. Техов полагал, что такую форму пронизки получили в VIII—VII в.в. до н.э (Техов Б.В., 1977).

Находка 3. (рис. 4/2). Бронзовая витая подвеска трубчатой формы, слегка согнута по оси. Изготовлена из плоской бронзовой ленты. Диаметр изделия 7 мм, длина — 40 мм. Весьма характерные для Северного Кавказа витые пронизки-накосницы известны здесь с эпохи бронзы и продолжали существовать до античного времени.

Находка 4. (рис. 4/3). Круглая бронзовая бляшка выпукло-вогнутой ;формы с овальным сквозным отверстием посередине. На внешней стороне оттиснут орнамент в виде четырехконечной звезды с выпуклым кругом посередине. С внутренней стороны приварены две петли из бронзо-I вых лент овальных в сечении. Диаметр бляшки 45 мм.

Находка 5. (рис. 4/4). является деталью вышеописанной бляшки, так как витая пронизка была пропущена сквозь петельки бляшки. Пронизка изготовлена из плоской бронзовой ленты. Длина пронизки — 40 мм, диаметр — 5 мм. Бляхи, наиболее близкие по форме и орнаменту круглой [31] бляшке известны из могильников предскифского времени: Березовского (Крупное Е.И., 1960), у Мебельной фабрики под г. Кисловодском. Из Березовского могильника бляхи не имеют сквозного отверстия в центре и на оборотной их стороне имеется лишь одна петелька. Бляхи из могильника у Мебельной фабрики под Кисловодском имели только одну петельку на обороте, орнамент на внешней стороне очень близок орнаменту на нашей бляхе (Виноградов В.Б., Дударев С.Л., Рунич А.П., 1980). Подобная деталь головного убора известна из могильника «Индустрия — I», расположенного под г. Кисловодском. В одном из его погребений у висков женского костяка лежали по бронзовой выпукло-вогнутой бляхе и по две бронзовых витых трубочки-накосницы сверху блях (Афанасьев Г.Е., Козенкова В.И., 1981). В.И. Козенкова относит подобные бляхи к классическому периоду кобанской культуры (вт. пол. X — нач. VII вв. до н.э.). (Козенкова В.И., 1996).

Находка 6. (рис. 4/5). Булавка бронзовая с навершием в виде петли. Верхняя часть булавки — это витой квадратный в сечении стержень, нижняя часть — круглый в сечении стержень, заостренный на конце. Длина булавки — 137 мм.

Находка 7. (рис. 4/6). Булавка идентичная описанной выше. Ее длина — 134 мм. Подобные булавки известны из Верхне — Кобанского (Козенкова В.И., 1996), Березовского (Крупнов Е.И., 1960), Тлийского могильников (Техов Б.В., 1977), могильника у села Заюково в Кабардино-Балкарии (Гриневич К.Э., 1951), из могильника у села Терезе в Карачаево-Черкесии (Биджиев Х.Х., Козенкова В.И., 1980). Аналогичные булавки были широко распространены в культурах Северного Кавказа с конца II тыс. до н. э. и доживают до VII века до н. э. (Гриневич К.Э., 1951).

Находка 8. (рис. 4/7). Фрагмент бронзовой трубчатой пронизки с волнистыми стенками. Длина фрагмента — 24 мм, диаметр изделия был, по всей видимости, — 6 мм. Аналогичная пронизка известна из Березовского могильника (Крупнов Е.И., 1960).

Находка 9. (рис. 4/8). Бронзовая витая пронизка, изготовленная из плоской бронзовой ленты с ребром посередине. Длина пронизки — 32 мм, диаметр — 4 мм. Подобные пронизки известны из Нестеровского могильника, могильника Верхняя Рутха, они так же являются составной частью комплексов доскифского времени. (Крупнов Е.И., 1960)

Находка 10. (рис. 4/9). Игла бронзовая длиною 95 мм, круглая в сечении, диаметр в сечении — 1 мм.

Находка 11. (рис. 4/10). Бронзовая подвеска в виде скульптурной фигурки птицы, которая имеет широкий клюв и ярко выраженные уши или рога, хвост треугольной формы и сквозное круглое отверстие в области туловища. Высота изделия — 30 мм, длина — 30 мм. Подвески в виде фигурок птиц с треугольными хвостами и «рогатыми» головами [32] известны из могильника Верхняя Рутха, который датируется началом I тыс. до н. э. (Крупнов Е.И., 1960).

Тлийского могильника (X век до н. э.) (Крупнов Е.И., 1960). Такие же подвески были обнаружены у села Терезе (Биджиев Х.Х., Козенкова В И., 1980), в могильнике «Индустрия I» (Афанасьев Г.Е., Козенкова В.И., 1981).