выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

| Сайт подключен к системе Orphus. Если Вы увидели ошибку и хотите, чтобы она была устранена, выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. |  |

К разделам: Сборники | Научная жизнь | Причерноморье | Греческий мир | Скифы | Сарматы

В тезисах докладов рассматриваются важные проблемы межэтнических, экономических, политических связей

и военных столкновений в бассейне Черного моря в древности и средние века.

Рассчитаны на научных работников, преподавателей вузов, школ, краеведов.

[5] – конец страницы.

OCR OlIva.

Ростов-на-Дону

1994

Шимонов Э.М. Северное Причерноморье и древнейшие индоевропейцы

Нечитайло А.Л. Владимирский курган в системе памятников энеолита и ранней бронзы Предкавказья

Ловпаче Н.Г. История одного типа касожского сосуда

Дударев С.Л. О хронологической позиции памятников новочеркасского типа

Крижицкий С.Д. Ольвия и варвары (проблема влияний)

Копылов В.П. Греческая керамика из раннескифских погребений Нижнего Подонья

Вонсович А. Перемещение главного населенного пункта в микрорегионах греческой колонизации

Емец И.А., Петерс Б.Г. К изучению лепной керамики античного времени из Феодосии

Назаров В.В. Вооружение нижнебугских эллинов и варварские влияния

Лавренова Н.Н. Проблемы контактов Карфагена с центрами Северного Причерноморья

Буйских А.В. Еще раз о херсонесском гекаторюге

Сапрыкин С.Ю. О древнем названии Херсонеса Таврического

Рогов Е. Я. Арибаллические лекифы IV в. до н. э.

Павленков В. И. Пролог македонской экспансии в Причерноморье

Былкова В. П. Античный керамический импорт со скифских поселений и могильников Нижнего Поднепровья

Самойлова Т. Л. Античная торговля со скифами Днестро-Дунайского междуречья в IV—III вв. до н.э.

Емец И. А. К вопросу о культах верховного женского божества и бога-всадника у синдо-меотов

Марченко К. К. Алопекия, Псоя, или...?

Лейпунская Н. А. О связях Ольвии с италийским регионом Средиземноморья в позднеэллинистическое время

Виноградов Ю. Г., Золотарев М. И. Херсонес и птолемеевский Египет в III в. до н.э.

Арсеньева Т. М., Науменко С. А. К вопросу о торговых связях Танаиса

Заднепровский Ю. А. Таксила и номады Центральной Азии

Новичихин А. М. Находка херсонесской монеты на Азиатском Боспоре

Крапивина В. В. Торговые связи Ольвии в первые века нашей эры

Скрипкин А. С. О времени появления аорсов на Дону

Филиппенко А. А. К вопросу о Таврическом лимесе

Яценко С. А. Алано-славянские культурные контакты в VI — XIII вв.

Тельнов Н. П. К вопросу о славяно-болгарских отношениях в VI—X вв. в Днестровско-Прутском междуречье

Иванов А. А. Военно-политическая ситуация на Нижнем Дону в середине VIII — начале IX в.

Ларенок П. А. Этнические контакты и названия рек Нижнего Дона и Северо-Восточного Приазовья

Волков И. В. Распространение сфероконусов в Золотой Орде как отражение международной торговли

Кожокару В. М. О крепости Килия

Яковенко Э. В. Склеп Деметры (проблемы реставрации)

Рязанов С. В. Международные отношения и судьба технических изобретений (чугун в Азаке, XIV в.)

Крот В. А. Освещение польско-османских отношений второй половины XV—XVI вв. в польской историографии

Кидырниязов Д. С. Ногайцы во взаимоотношениях России с Османской империей и Крымом в 20-е гг. XVI в.

Гусев К. М. О дате начала осады Азова османо-крымской армией в 1641 г.

Синяпкин К. В. Охрана памятников археологии в Ростовской области

Этническая история Северного Причерноморья эпохи энеолита и бронзового века тесно переплетается с проблемами прародины индоевропейского языкового единства, распада и миграций ее носителей. Большинство авторов основных гипотез о месте нахождения европейского языкового единства соглашаются с тем, что степная зона Восточной Европы III тыс. до н. э. была заселена носителями индоевропейских диалектов и археологически может быть отождествлена с ямной культурно-исторической общностью. При всем своем многообразии локальных вариантов в ней прослеживаются основные черты, которые являются определяющими для материальной и духовной культуры индоевропейцев.

Ранний бронзовый век и энеолит, с одной стороны, своими корнями уходят в местные неолитические и мезолитические культуры (Крижевская, 1983). С другой стороны, ретроспективный метод показывает генетическую связь между культурами раннего железного века и эпохи бронзы в Северном Причерноморье. Начиная с эпохи мезолита, влияние Балкан и Кавказа на этот регион усиливалось. На протяжении длительного периода взаимодействовали и сменяли друг друга различные археологические культуры степной полосы. Но при этом культурно-историческая и генетическая преемственность на юге Восточной Европы сохранялась (Черных, 1988). Это было связано не в последнюю очередь и с природно-климатическими условиями существования в степной зоне.

Степные культуры Северного Причерноморья обладали общими признаками, которые были заложены еще в неолите и затем получили свое развитие в последующие эпохи. К этим признакам относятся: [5]

1. Подвижный образ жизни, который в различные периоды то ослабевал, то усиливался, но, в целом, всегда преобладал и этим сильно отличался от протогородских цивилизаций Ближнего Востока и Балкан.

2. Большая роль скотоводства по сравнению с земледелием. Роль земледелия могла возрастать, но оно никогда не преобладало над скотоводством.

3. Раннее приручение коня и его широкое распространение наблюдалось, по крайней мере, с IV тыс. до н. э.

4. Культ коня.

5. Культ колесницы, колеса и связанный с ними культ солнца.

6. Курганные захоронения.

7. Трехчленная модель устройства мира, которая нашла свое отражение в религии и социальной структуре общества.

Приведенные выше признаки, в полной мере представлены только в Северном Причерноморье, где обитали носители восточно-иранских диалектов, наиболее близкие к индоарийскому и индоиранскому этносу. В то же время на этой территории найдены наиболее древние индоарийские, и, вероятно, индоиранские топонимы (Трубачев, 1987).

Кроме того, эти признаки являются характерными при реконструкции индоевропейской лексики и находят свое отражение в материальной и духовной культуре многих индоевропейских народов.

Реконструированная лексика праязыка индоевропейцсв говорит о существовании диалектного единства на территории с умеренным климатом, сильно пересеченным рельефом, множеством различных водоемов и рек. Флора и фауна указывают в основном на умеренную зону, но в лексике также присутствуют следы и южной экологии. Праязык индоевропейцев свидетельствует о том, что имели место контакты с финно-угорской и алтайской языковыми семьями. Вместе с этими языками он входил в единую бореальную макросемью, где был ее южной ветвью (Андреев, 1986).

Данные археологии говорят о влиянии Кавказа на Северное Причерноморье, по крайней мере с эпохи неолита (Нечитайло, 1991), что может объяснить наличие контактов индоевропейского праязыка с кавказскими и переднеазиатскими диалектами.

Данные палеоантропологии свидетельствуют о преемственности населения Северного Причерноморья от мезолита до раннего железного века и о присутствии северных типов в южных культурах от Европы до Индии, что также [6] подтверждается многочисленными письменными источниками. Этот факт может указывать на направление движения с севера на юг.

Следовательно, только степные районы Восточной Европы могут снять целый ряд противоречий, существующих при решении индоевропейской проблемы. Только в этом регионе одновременно могли существовать контакты индоевропейцев с кавказскими и алтайскими языками, переднеазиатскими и финно-угорскими языками. А также только в этом регионе индоевропейский праязык мог включить в свою лексику термины, связанные с южной и северной экологией.

Таким образом, реконструированная лексика, общеиндоевропейские черты в материальной и духовной культуре указывают на их происхождение из восточноевропейских степей, археологический и палеоантропологический материал которых уходит корнями в местные мезолитические культуры. Следовательно, Северное Причерноморье эпохи неолита и энеолита вполне могло бы отвечать требованиям индоевропейской прародины.

В 1991 г. Владимиром Николаевичем Каминским был исследован курган № 9 у станицы Владимирской Лабинского района Краснодарского края. Он располагался на небольшом возвышении у края террасы правого берега р. Лабы. Диаметр его 40–42 м, высота 3,77–4,02 м. Это была самая крупная насыпь Владимирской курганной группы. И это были последние исследования в Краснодарском крае Владимира Николаевича, трагически погибшего во время раскопок на Ставрополье летом 1992 г. Нам представляется не случайным совпадением имени исследователя и названия курганной группы. Это была лебединая песнь полевым сезонам в Закубанье Владимира Николаевича, принесшим чрезвычайно важные данные для изучения древнейших эпох региона.

В память о молодом талантливом исследователе с любезного разрешения его жены Ирины Васильевны Каминской публикуем некоторые материалы, имеющие принципиальное [7] значение для периодизации памятников энеолита и ранней бронзы Предкавказья.

После ознакомления с текстом отчета, анализа стратиграфических данных, а также находок в фондах Краснодарского музея совместно с И. В. Каминской, мы пришли к следующим наблюдениям.

Древнейшая насыпь кургана № 9 высотой 0,75 м, диаметром 9,8 м была возведена над неолитическими погребениями 57 и 48 по полевой нумерации. Выкид из погребения 57 зафиксирован на древнем горизонте. В этот небольшой курганчик было введено энеолитическое погребение 53, выкид из которого оказался на первоначальной насыпи, а курган достиг высоты 1,1 м, с увеличением диаметра до 12,7–16,3 м. Во вторую насыпь было впущено погребение 50 с пастовым и гагатовым бисером и сосудами раннемайкопских форм и технологии. Яма погребения 50 (раннемайкопской культуры) перерезала и частично уничтожила энеолитическое погребение 48. После совершения погребения 50 сделана досыпка до двухметровой высоты (диаметр 20,5*16 м). В эту третью насыпь впущено погребение 16 с миской, имеющей пролощенный орнамент позднемайкопского образца. Далее следуют погребения северо-кавказской и катакомбной культур с соответствующими досыпками. Такая четкая стратиграфическая колонка получена здесь впервые, благодаря скурпулезной работе В. Н. Каминского. Она позволяет совершенно определенно говорить о более раннем стратиграфическом положении энеолитических погребений по сравнению с последующими майкопскими в противовес сомнениям, касающимся такого соотношения (Резепкин, 1993).

Ранний возраст указанных энеолитических погребений Владимирского кургана подтверждается обрядом и инвентарем их. Так, в названном выше погребении 48 оказался скелет взрослого человека на спине с согнутыми ногами коленями вверх, головой на ЮВ, обилием охры. В инвентаре — ножевидная пластина из высококачественного серо-желтого кремня. В заполнении могилы — кусок корки от кремневого желвака, а также фрагмент каменного предмета, возможно скипетра (что требует уточнения). В погребении 57 на толстом слое охры — скопление человеческих костей, среди которых маленький лепной сосудик с округлым туловом и приостренным дном (венчик обломан). Поверхность хорошо сглаженная с овально-точечными вдавлениями палочкой вокруг основания шейки. Что же касается погребения 53, то окрашенный охрой костяк лежал скорченно на спине, коленями вверх, головой [8] на восток. В инвентаре — крупный скребок на кремневой пластине.

Таким образом, скорченное на спине положение костяка, восточная ориентация, обилие охры, наличие кремневой пластины — полностью соответствуют признакам ранних подкурганных захоронений, выявленных не только в Предкавказье (Нечитайло, 1991, 1992), но и по всей северопричерноморской зоне. Что же касается сосудика из погребения 57, то он по своей форме, тесту и орнаментации повторяет некоторые образцы миниатюрных сосудиков с поселения Свободное в Адыгее, тип 5 (Нехаев, 1990), и полностью вписывается в круг керамики этого поселения, датируемого Трипольем А II — В I.

Итак, получен чрезвычайно важный материал, с одной стороны, уточняющий датировку ранних подкурганных погребений, с другой — позволяющий решить вопрос о соотношении памятников степного энеолита и майкопской культуры. На базе конкретных фактов подтверждаются наблюдения С. Н. Кореневского и А. О. Наглер (1987) о более позднем положении памятников майкопской культурно-исторической общности по сравнению с энеолитическим пластом степных предкавказских культур.

Находка сосудика из погребения 57, по всем параметрам соответствующего таким же с поселения Свободное, позволяет синхронизировать рассмотренные погребения Владимирского кургана со временем существования этого поселения.

А объяснение хорошо известной Новоданиловской «амфоры» с территории степной Украины, являющейся закубанским импортом, соответствующей третьему типу посуды поселения Свободное, позволяет увязать Новоданиловскую группу не только с предкавказской, но и с суворовской (юго-западной) и синхронизировать широкий круг причерноморско-прикаспийских степных энеолитических культур от предгорий Большого Кавказа до Добруджи. Погребения Владимирского кургана занимают одну из ранних ячеек в их среде.

Среди керамики Малой Азии (Анатолии) III тыс. до н. э. заметно выделяются крупные трехручные сосуды для вина, которые можно рассматривать как прообраз древнегреческой [9] гидрии. Но в отличие от последней у анатолийских — боковые ручки тоже вертикальные, а на горле против верхней ручки — длинный оттянутый носик для слива. Такого типа сосуды найдены в Аладжа-гуюке, Богазкее (Хаттуса), Алишаре, Тарсусе, Мерсине, Трое и в других археологических памятниках ранней бронзы, объединяемых культурой Аладжа-гуюк. В культуре Хеттского государства средней бронзы (II тыс. до н. э.) эти сосуды специфической формы не отмечены, т. е. они существуют только в пределах протохеттской или хаттской культуры.

В настоящее время научные исследования лингвистов, начатые чешским ученым-хеттологом Бедржиком Грозным (Ян Браун из Польши, Вячеслав Иванов, Николаев, Старостин из Москвы, В. Ардзинба из Абхазии), подтвердили адыгейский фольклор, в котором древние хатууны (хатские люди) и адыги не разделяются. Археологические материалы Майкопской культуры северо-западного Кавказа и анатолийской культуры Аладжа-гуюк при сравнении также показывают много сходства. Существует мнение, что Малоазийская культура Аладжа-гуюк основала курганными племенами, пришедшими с Северного Кавказа, т. е. майкопцами, а носителями этой культуры были хатты (Джеймс Макуин). Но в керамике Майкопской культуры пока не замечено трехручных сосудов. Этот тип родился на родине вина, в южной стране Анатолии.

На северо-западный Кавказ такой тип сосуда попал только в конце раннего железного века, видимо, не ранее рубежа новой эры. Именно из керамического материала этого времени реконструирован трехручный сосуд желто-коричневого обжига с двухствольной верхней ручкой Ладожского городища № 7. К этому же времени относится и трехручный сосуд Воздвиженского кургана. Может быть, несколько позднее сработан черноглиняный сосуд такого типа из окрестностей Ростова, хранящийся в фондах Ростовского университета. Три названных сосуда — это первые ласточки из меотского мира, начинающие бурное возрождение типа псевдогидрии. Особенно поразительное сходство с прототипами из культуры Аладжа-гуюк Воздвиженского сосуда: он как будто скопирован с подобного изделия, III тыс. до н. э., найденного в Богазкее. Немного отличаясь в пропорциях, воздвиженский повторяет верхнюю витую ручку, оттянутый носик против нее, желобчатое узкое горло, малые боковые ручки в виде скульптур баранчиков.

В зихский период раннего средневековья в Адыгее (IV — I пол. VI вв. н. э.) делается масса роскошно орнаментированных [10] полосчатым лощением сложно профилированных крупных и средних сосудов о трех ручках. Но у зихов Причерноморья их нет, в то время, как из Касахии они распространяются по всему ареалу Салтово-маяцкой культуры Северного Кавкава. Некоторые исследователи (В. Б. Ковалевская) считали их аланскими. Однако в самой касожской культуре салтово-маяцкого периода трехручные сосуды даже уменьшаются в количестве и ухудшаются в орнаментации. В период развитого средневековья (X—XIII вв.) наблюдается новый всплеск касожской культуры и вместе с ним увеличение количества и улучшение качества изготовления и декорирования псевдогидрий. В то время такой тип сосуда уходит из керамики других Северо-Кавказских культур (аланской, например).

В позднем средневековье в Белореченской (Шитхальской) культуре черкесов трехручные сосуды даже прибавляются в количестве, хотя теряют в эстетическом оформлении, они становятся бытовой массовой емкостью.

Последний раз встречаемся с псевдогидрией хаттского изобретения на кабардинской стеле XVI в. из Эльхотово (Северная Осетия на границе с Кабардой). В сцене санопития (винопития), высеченной на стеле, виночерпий, наклоняя трехручный сосуд за верхнюю ручку, наливает в бокалы подходящим застолыцикам. Из кабардинского застолья узнаем, что помощник тамады, который является главным виночерпием (наливалой), называется гошэсом. А из нартского эпоса адыгов узнаем, что сосуд для санэ (вина) называется трояко: «чад» (кадка), фыче (тюркское название) и гошэс (вроде пифоса).

Таким образом, «гошэс», — трехручный сосуд для вина, зародился в недрах Малоазийской культуры предков адыгов хаттов, обслуживая застольный обычай; затем возродился в северо-кавказском обществе адыгов раннего железного века, существовал на протяжении всей эпохи средневековья, дойдя до полного исчезновения гончарного производства в Черкессии, и, наконец, был увековечен в застольной должности виночерпия — гошэса, т. е. кувшинника.

Неизвестно, было ли специальное название этого сосуда у малоазийских хаттов. Сосуд из глины как тара, в основном для зерна, в хаттских текстах, переданных хеттской клинописью, называется «карам».

В любом случае, эта история с гошэсом — поучительный пример стойкости древних обычаев, соединяющих далекие территории и удаленные хронологические отрезки в один [11] культурный блок, основанный на этнической родственности или даже единстве в пределах Циркумпонтийской зоны.

В ходе охранных раскопок комплекса археологических памятников Пшиш-I в 1990—1992 гг. собраны материалы, позволяющие предполагать существование в этой местности неизвестного ранее поселения с литейной мастерской и соответствующего ему могильника эпохи поздней бронзы. Основной материал — керамика и части литейных форм — был собран в подъемном материале на территории протомеотского могильника IX—VIII вв. до н. э., а также добывался из засыпки погребений.

Керамический материал представлен фрагментами преимущественно крупных лепных хорошо обожженных сосудов, часто украшенных рельефным декором в виде валиков или штампов полой трубочкой, не содержит достаточно четких определяющих признаков, но в целом близок поселенческим материалам памятников позднесрубного круга и, очевидно, не может быть датирован позже IX в. до н. э., так как обнаружен уже в засыпке погребений этого времени.

Датировку поселения уточняют части литейных форм к кинжалам типа Н-48/50 (по Е. Н. Черныху), аналогичные моделям Ингуло-Красномаяцкого бронзолитейного очага, функционировавшего в XIII—XII вв. до н. э. в составе срубной культурно-исторической общности, а также, очевидно, роговые псалии из погребения № 63 могильника Пшиш-I, очень близкие, но более примитивные, аналогии которым датируются не позднее XII в. до н. э. (I тип по К. Ф. Смирнову), и известны по степным памятникам Поволжья, Урала и Северного Казахстана.

Для уверенной интерпретации данных находок необходимо дальнейшее изучение данного поселения и памятников эпохи поздней бронзы в Закубанье, слабо изученных в настоящее время. Однако в порядке предположения кажется возможным признать вероятность проникновения в Закубанье части населения из степей Северного Причерноморья в связи [12] с переменой климата в сторону пониженной увлажненности на всей территории Восточной Европы с XII по V вв. до н. э. (Махортых, Иевлев, 1991).

Прошедшая на страницах «Российской археологии» дискуссия по хронологии раннескифской культуры имеет большое значение для уточнения важнейших вех политической истории и международных отношений населения Восточной Европы, Кавказа и Западной Азии в VIII—VII вв. до н. э. Ниже мы постараемся затронуть моменты дискуссии, непосредственно связанные с абсолютным датированием памятников новочеркасского типа и их соотношением с комплексами начала скифской эпохи в контексте межрегиональных связей.

В 1987 г. немецкий ученый Г. Коссак, стремясь удревнить Скифский архаический культурный комплекс, поместил памятники новочеркасского типа в рамки IX—VIII вв. до н. э. (Kossack, 1987). Данная точка зрения была поддержана И. Н. Медведской и другими отечественными исследователями. Одним из важнейших оснований датировки новочеркасской группы памятников 750—:650 гг. до н. э. являлись ажурные бляхи из Носачевского кургана в днепровской лесостепи, аналогии которым находили на рельефах ассирийских дворцовых ортостатов эпохи Саргона II (721—705 гг. до н. э.) и Ашшурбанипала (668—624 гг. до н. э.) (Ковпаненко, 1966). Г. Коссак, опираясь на параллели бляхам из Носачевского кургана на рельефах времен Тиглатпаласара III (745—727 гг. до н. э.), возвел их к более раннему времени. На этой же позиции стоят В. И. Клочко и В. Ю. Мурзин.

Однако совсем недавно два специалиста независимо друг от друга указали на функциональное несходство носачевских блях и ассирийских изображений, отметив и определенные морфологические несоответствия тех и других. Притом было отмечено, что образцы, вызвавшие ассирийские подражания, необязательно могли проникнуть в Переднюю Азию с территории Восточной Европы (Алексеев, 1992; Махортых, 1992). В свете этих замечаний ассирийские изображения могут быть [13] поставлены вне связи с восточноевропейской хронологией.

В самое последнее время Г. Коссак особенно заострил внимание на полихромных ювелирных изделиях из степи и южной лесостепи (Балки, Квитки, Высокая могила-2 и др.), которые, по мнению автора, указывают на тесные связи с Ближним Востоком в IX—VIII вв. до н. э. (Коссак, 1994), что, разумеется, устанавливает соответствующую дату для указанных памятников новочеркасского типа. Полихромные изделия, выполненные в технике Клуазоне, Г. Коссак выводит из древностей горных стран между озерами Севан и Урмия (Kossack, 1987). Очень существенно то, что, по наблюдениям самого Коссака, к числу предметов, которые отмечают путь проникновения мотивов кавказско-переднеазиатского искусства в Северное Причерноморье, относится бронзовый сосуд-ситула из Квиток. Это типичное изделие центрально-кавказских (кобанских) мастерских VIII—VI вв. до н. э., не единственное в Поднепровье (Zommerfeld, 1938; Покровская, 1973; Ильинская, 1973). Такие ситулы известны на Северном Кавказе как с позднейшей новочеркасской сбруей (Уашхиту), так и совместно с уздечными комплектами, прямо предшествующими ей по времени (Терезе-3) (Эрлих, 1994; Козенкова, 1989). Однако ни в этих комплектах, ни в богатых захоронениях с изделиями закавказско-ассирийских типов предметов стиля Клуазоне нет. Единственное пока толкование парадоксальной ситуации, когда полихромные украшения не «стыкуются» с одним из своих важнейших трансрегиональных маркеров на его исконной территории (!), может быть следующим. Появление изделий в стиле Клуазоне в Северном и Западном (Белоградец) Причерноморье произошло в заключительной фазе предполагаемого нами оттока, по крайней мере, части ранних кочевников из Западной (Передней) Азии обратно в степи Юго-Восточной Европы прямо перед самым скифским нашествием и относится ко времени не ранее рубежа VIII— VII вв. до н. э. Между 705 и 679/8 гг. до н. э. киммерийцы не упоминаются в древневосточной традиции, и скорее всего именно на этом хронологическом отрезке (Дударев, 1983, 1991) с Северного Кавказа в степь и лесостепь распространяется сбруя исключительно «классического» новочеркасского типа (Тереножкин, 1976; Граков, 1977). Занятие Северного Причерноморья скифами, появившимися затем в Западной Азии (в 680—677 или 674/3 гг. до н. э.) исключало, с нашей точки зрения, любое заметное движение масс населения с юга на север. Наша точка зрения находит теперь косвенное подтверждение у ученых, которые пишут об одностороннем [14] южном направлении внешних коммуникаций кобанских племен в первой половине VII в. до н. э. в связи с глобальными иноземными вторжениями (Козенкова, 1990). Новейшие работы также подтверждают обоснованность наших предположений (Махортых, 1992; Вальчак, Эрлих, 1993; Скорый, 1993).

По нашему убеждению, главную роль в обосновании верхней хронологической границы памятников новочеркасского типа на Северном Кавказе и в Юго-Восточной Европе играют предметы, связанные своим происхождением с культурами Закавказья и Западной Азии. Это шлемы ассирийского типа, остатки чешуйчатых панцирей, пекторали типа Анухва-Эшери, бронзовые и железные наконечники копий, бронзовые браслеты с глиняным заполнителем, изготовленные по технологии исходного колхидского центра, и др. из района Кавминвод (Иессен, 1954; Афанасьев, Козенкова, 1981; Белинский, 1990; Воронов, 1980; Дударев, 1991; и др.). Эти предметы связаны с эпохой киммерийско-скифских походов на юг в VIII—VII вв. до н. э., представляя собой хронологически компактную серию артефактов. Диагностирующее значение в этой серии имеют: шлемы из Клинярского могильника III, наиболее точно датируемые по рельефам Синнахериба (705—680 гг. до н. э.); топоры типа Новочеркасского клада из погр. 4 могильника «Индустрия», датирующиеся привязками в Тли (погребение 40 с урартийским поясом конца VIII в. до н. э.) и Жемталинском кладе (также конца VIII в. до н. э.), содержавшем наконечник ножен одного из древнейших акинаков (Kossack, 1987); раннесакская пряжка с рамочным выступом из Бештаугорского клада, датируемая концом VIII — VII в. до н. э. (Вишневская, 1973; Яблонский, 1991); бронзовый и железный наконечники копий из Лермонтовского разъезда, аналогичные колхидским образцам VII—VI вв. до н. э.) (Виноградов, Дударев, 1983). Часто сочетаясь с предметами конской сбруи поздних и классических новочеркасских типов, указанные предметы определяют верхнюю грань новочеркасских памятников рубежом VIII—VII — первой четвертью VII в. до н. э. с возможным заходом во вторую четверть VII в. до н. э. Наконец, сопряженность верхней даты древностей новочеркасского типа Северного Кавказа и Юго-Восточной Европы с VII в. до н. э. устанавливается и фактом сочетания наконечников стрел новочеркасского типа с образцами раннежаботинского типа (Гумарово, Квитки, Ольшана, Белоградец, центральная могила кургана I у хут. Красное Знамя). Хронологическая связь раннежаботинских наконечников стрел с VII в. до н. э. в свою очередь подкрепляется [15] комплексами из раннесакских могильников (курган 3 Сакар-Чага) (Яблонский, 1991).

Таким образом, в настоящее время нет оснований ограничивать верхний рубеж памятников новочеркасского типа VIII в. до н. э. На самом позднем этапе своего существования новочеркасские элементы «стыкуются» с древнейшими скифскими, вступая с ними в тесное взаимодействие (Лермонтовский разъезд, Бештау, погребение 39 могильника у хут. Кубанского). Однако вытеснение архаической скифской культурой «предскифских» новочеркасских комплексов происходит лишь на келермесской «стадии» (660—640 гг. до н. э., по Л. К. Галаниной).

Цель доклада состоит в попытке выяснить на материалах античной традиции (Геродот, Фукидид, Страбон и др.) характер и степень участия жреческой общины Дельфийского храма в ионийской колонизации Западного Средиземноморья в эпоху архаики.

Дельфийское жречество и эвбейцы:

1. Непосредственное участие в подготовке экспедиции и в выведении Регия, Наксоса, Парфенопы-Неаполя, а также в обосновании халкидян в Леонтинах.

2. Контроль за деятельностью полисов в рамках западно-ионийской амфиктионии:

— Регий — Занкла,

— Регий — Локры Эпизефирские,

— Возведение алтаря Аполлона Архегета близ Наксоса и его обслуживание.

3. Содействие в установлении отношений по типу дружбы и гостеприимства ионийских, дорийских и ахейских полисов между собой:

— связи Дельф, Крисы, Метапонта,

— их поведение в связи с событиями в Милете 510 г. (организация всеобщего траура),

— участие в связях дорийского Кротона с западными ионийцами и этрусками. [16]

4. Организация в колониях религиозного культа, игр и музыкальных состязаний.

5. Участие в кодификации древнейших полисов Западного Средиземноморья (Катана, Локры, Леонтины).

Дельфийское жречество и фокейцы:

1. Непосредственное участие в основании Массалии, Алалии, Элеи, Сириса, Эмпориола (в Каталонии).

2. Курирование панионийских эмпориев в Центральном Средиземноморье (Грависа, Телина).

3. Предоставление приюта эмпорам в гаванях-святилищах Геракла, Селены (побережье Тирренского моря).

4. Получение десятины от эмпоров (дар самосца Колея и др.).

5. Организация культа Аполлона и Артемиды (Массалия, Эмпорион).

6. Деятельность жрицы Аристархи в Массалии.

7. Дельфы и Колофон в основании Сириса.

Основные выводы:

Дельфийское жречество принимало разностороннее участие в колонизационной деятельности ионийцев в Западном Средиземноморье в тех случаях, когда она осуществлялась полисом и особенно группой полисов, а не отдельными предпринимателями. Поэтому, вероятно, отсутствует информация подобного рода о Питекуссах и Кумах.

Владея различной информацией о Западе (лоции, периэгезы, хроники, истории и иные документы, сосредоточенные в храмах) и выдавая ее (не безвозмездно) ионийским полисам в преддверии их колонизационной деятельности на Западе, жречество обеспечило себе тем самым право участия в жизни тех колоний и их объединений, которые занимали ключевые позиции на торговых путях Запада и Востока и получали от этого большой доход, который, впрочем, обеспечивали себе и курируя деятельность торгового дома Состратидов.

Жрецы Дельфийского храма способствовали политической консолидации западноионийских полисов между собой (их амфиктионии), а также с дорийскими полисами Великой Греции, что сохраняло храму право контроля за их жизнедеятельностью и гарантировало дополнительный доход.

Аналогичную роль играли, скорее всего, и другие ведущие [17] храмы Греции: Панионион, Эфесион, Аполлонион, Дельфинион и др.

При исследовании вопросов взаимодействия варварского мира и Ольвии обычно рассматривается только одна из сторон проблемы — чаще всего военно-политический или этнический аспекты. Это приводит к переоценке значения тех или иных влияний и тем самым в определенной степени искажает наши представления о характере исторического процесса. В связи с этим проблему влияния на Ольвию варварского мира целесообразно рассматривать комплексно в следующих основных аспектах: военно-политическом, экономическом, культурном и этническом.

Предварительно следует отметить высокую степень общей автономизации Ольвии, жизнь которой могла в принципе самообеспечиваться даже в самые неблагоприятные времена (за исключением катастроф). Степень этой автономизации, однако, была различна как в отношении намеченных выше аспектов взаимодействия, так и относительно античного и варварского миров. Так, зависимость Ольвии от военно-политической обстановки в регионе в среде варваров была несомненно более значительной, чем от ситуации в античном мире в целом. В то же время экономический аспект взаимодействия, в общем определялся самодостаточным уровнем развития производительных сил самой Ольвии. Экономические связи с окружающими варварскими племенами решающего значения для развития Ольвии не имели. Более значительной была в этом отношении роль связей с античным миром, которые, в отличие от хинтерланда, практически всегда были открыты. Что касается культурного аспекта, то античное влияние во взаимодействии двух миров являлось доминирующим. И хотя ольвиополиты восприняли некоторые черты местных традиций от окружающих племен (например, земляночное строительство, одежда, лепная посуда), однако все это носило не столь ярко выраженный характер, чтобы говорить о варваризации любой из основных сторон ольвиополитов. Этнический аспект разработан недостаточно. Но, тем не менее, если даже безоговорочно принять точку зрения исследователей, «не [18] мыслящих лепной керамики без ее носителей», количество варваров могло составлять не более нескольких процентов в самой Ольвии и несколько больше на некоторых поселениях хоры.

Суммируя известные факты, можно прийти к заключению о том, что важнейшим аспектом взаимоотношений с окружающими племенами являлся не экономический, а военный, возможно военно-политический. Ольвия в весьма значительной степени была зависима в военном отношении от варваров, хотя давление последних на Ольвию и определялось не политическими, а их экономическими интересами (дань, набеги и т. п., о чем достаточно ярко говорится в декрете в честь Протогена). По-видимому, достаточно стабильные равноправные партнерские экономические взаимоотношения между варварами и ольвиополитами большей частью отсутствовали. Т. е. экономический рост, и тем более просто существование Ольвии, не определялся торговлей с варварским окружением. И, как уже отмечалось, в наименьшей степени воздействие варваров на Ольвию проявилось в этнической и культурной областях.

Если проанализировать все основные перечисленные выше аспекты взаимодействия двух миров в комплексе, то имеются все основания считать, что наиболее существенные в сравнении с греческими средиземноморскими городами особенности в жизни Ольвии, сложившиеся в ходе ее исторического развития, были обусловлены в первую очередь спецификой эволюции античного полиса в условиях значительной удаленности от основного ареала средоточия античных государств. Эти особенности нашли наибольшее отражение в основном в области культуры. Они в подавляющем большинстве явились продуктом собственной эволюции античных традиций, а не следствием воздействия варваров.

Систематические раскопки, проводимые Мирмекийским отрядом Боспорской экспедиции ИИМК РАН на городище Мирмекий, в последние годы были нацелены на изучение ранних напластований. В основном они были сосредоточены на [19] Западной окраине городища, где были заложены 3 крупных раскопа — П, Р, О. Основные результаты в изучении раннего Мирмекия сводятся к следующему: на всех раскопках были обнаружены строительные комплексы типа полуземлянок, относящиеся ко второй половине VI в. до н. э.; в начале V в. до н. э. фиксируется переход к наземному домостроительству. Наконец, на раскопе Р удалось открыть часть мощной оборонительной стены. Очевидно, возведенной в конце первой трети V в. до н. э., строительство которой можно трактовать как одну из акций объединения Археанактидов, направленных на отражание скифской экспансии.

Новые важные материалы о истории раннего греческого поселения были получены в 1991—1993 гг., когда раскоп С вплотную приблизился к наиболее возвышенной части городища — скальному выступу на краю Карантинного мыса, который обычно именуется мирмекийским акрополем. Здесь, у подножья скалы была выявлена серия ям, содержащих находки второй четверти VI в. до н. э. Теперь с уверенностью можно полагать, что поселение на данном месте возникло именно в это время, а не в середине столетия, как это порой считалось ранее. Следует обратить внимание также и на то, что многие из обнаруженных здесь керамических материалов явно побывали в огне, вероятно в пожаре. Собственно говоря, заполнение некоторых ям представляет собой не что иное, как сброс мусора, образовавшегося в результате этого событий. О пожаре свидетельствует и тонкий слой гари, фиксируемый в некоторых частях раскопа над материком. Есть веские основания предполагать, что на раннем поселении около VI в. до н. э. произошел сильный пожар. Причина его пока не ясна, но сам этот факт, безусловно, заслуживает внимания.

Некоторые из ранних ям, a также слой гари перекрываются стеной № 37. Она была построена между 2 скальными выходами и, как представляется, препятствовала доступу в акрополь на довольно пологом подъеме. Оборонительное назначение стены, во всяком случае, очень вероятно. Однолицевая кладка длиной 7,6 м и шириной более 1 м была сложена из весьма крупных, необработанных камней известняка, промежутки между которыми забиты мелкими камнями. Общий археологический контекст, а также достаточно архаичный, необычный для Мирмекия облик стены, позволяют предполагать, что она была возведена вскоре после пожара, т. е. во второй половине VI в. до н. э. Предположение об ее оборонительном назначении усиливается тем обстоятельством, что она образует с остатками двух других стен (№ 57 и 58) своеобразную [20] конструкцию типа уступа или бастиона длиной около 4 м. Стена № 57, к сожалению, сохранилась очень плохо, стена № 58 — значительно лучше.

Исследования 1993 г., когда остатки последней были вскрыты на участке более 7,5 м в длину, привели к неожиданному открытию. Как выяснилось, стена № 58 представляет собой непростую конструкцию, из 2 панцирей — раннего и более позднего, расширившего и укрепившего первоначальную постройку. Поздний панцирь, сложенный довольно грубо и несистематично, поставлен на культурный слой второй половины VI в. до н. э. Вероятно, его возведение относится к концу VI или началу V в. до н. э. Ранний же панцирь покоится непосредственно на скале, он сложен из крупных необработанных камней известняка, промежутки между которыми забиты мелкими. Следует признать, что системы кладок стен № 37 и 58 (ранней) очень близки, более того — названные стены практически одновременны. Датировка стены № 58 может быть основана на следующем соображении: поскольку поздний панцирь лежит на культурном слое второй половины VI в. до н. э., а он мог накопиться за время существования ранней постройки, то сама эта постройка была возведена в пределах обозначенного хронологического отрезка. Более узкая атрибуция сейчас вряд ли допустима.

Еще одно важное обстоятельство: стена № 58 в своей восточной части примыкает к скале, основание которой имеет каменные обкладки. Обкладки опять же уложены на материке. Эти конструкции образуют со стеной № 58 сооружение типа уступа или бастиона, аналогичное тому, о котором говорилось выше, но меньших размеров (1,2 м в длину).

Проведенные исследования позволяют сделать несколько предварительных выводов: 1. Мирмекий имел каменные или сырцово-каменные оборонительные сооружения уже во второй половине VI в. до н. э. В настоящее время это самая ранняя античная фортификационная система, открытая в Северном Причерноморье. 2. Укрепления мирмекийского акрополя в своей основе представляли обкладку скалы. Строители явно придерживались бастионной системы фортификации. 3. Ранняя фортификация приходится на тот период, когда в домостроительстве Мирмекия господствовали заглубленные в землю конструкции. 4. Господствующую сейчас концепцию мирного характера греческой колонизации района Боспора Киммерийского нельзя считать безусловно верной. С учетом новых открытий в области изучения архаического Боспора она нуждается в существенной корректировке. [21]

Нижнедонской регион является районом степной зоны Северного Причерноморья, в котором раннескифские погребения представлены наиболее полно (Максименко, 1983; Копылов 1990; Беспалый, Парусимов, 1991). Нами учтено 30 комплексов, в наборе погребального инвентаря которых содержались предметы, надежно датирующиеся VI в. до н. э. В 16 погребениях присутствовали керамические сосуды и только в 4 комплексах они были представлены греческим керамическим импортом. Эти комплексы введены в научный оборот, однако греческие сосуды, за исключением Криворожского, специально не рассматривались, что затрудняет точную датировку погребений. А ведь именно греческая керамика позволяет установить время первых (археологически фиксируемых) контактов греческих колонистов с нижнедонскими номадами и проследить динамику этих контактов.

Вначале рассмотрим фрагмент сосуда в форме головы барана из разрушенного в 1869 г. при добыче камня курганного погребения на правом берегу реки Калитвы, ниже слободы Криворожье (Книпович, 1935). Судя по описанию, составленному сотником Чернояровым, в погребении было 3 сосуда, «два малых кувшинчика простой работы», которые до нас не дошли, и «один большой кувшин лучшей работы», подробно исследованный Т. Н. Книпович. Характер глины и некоторых деталей формы и орнаментации позволили автору первой публикации криворожского погребального комплекса отнести этот ионийский сосуд к группе Фикеллура, «то есть скорее всего, самосской» и датировать его временем не позже начала VI в. до н. э. Однако большинство исследователей в наши дни полагают, что мастерские, выпускавшие сосуды стиля Фикеллура, начинают свою деятельность только с 60-х гг. VI в. до н. э. (Сидорова, 1962; Копейкина, 1976). Следовательно, Криворожский курган не может датироваться временем ранее конца второй четверти VI в. до н. э.

В 1985 г. в подбойной могиле кургана 2 могильника Бушуйка на правом берегу реки Кагальник в Азовском районе была найдена ионийская амфора (Беспалый, Парусимов, 1991). Амфора имеет широкий округлый корпус на кольцеобразной [22] подставке, невысокое горло с довольно высоким тонким венчиком в виде раструба и небольшие овального сечения ручки. Поверхность амфоры покрыта обмазкой кремового цвета. Лак росписи красновато-коричневый, в густом слое переходящий в темно-коричневый. В тесте блестки слюды и мелкие вкрапления белого цвета. Венчик и подставка покрыты лаком, горло украшено горизонтальным зигзагом в прямоугольном обрамлении, а плечики — лучами, расходящимися от основания горла. Тулово украшено тройным рядом широких и двойным рядам тонких поясков. Амфора из кургана могильника Бушуйка не повторяет росписи известных нам ионийских амфор. Анализ формы сосуда дозволяет говорить, что по формам и пропорциям он занимает промежуточное положение между амфорой из Шандровки (Ковалева, 1983), которую Д. Хайнд относит к раннему VI в. до н. э. (Hind, 1993), и амфорами из погребений второй половины VI в. до н. э. Таманского (Гайдукевич, 1959) и Ольвийского (Скуднова, 1983) некрополей. Характер и особенности росписи позволяют уточнить дату нашей амфоры и отнести ее ко времени не позднее второй четверти VI в. до н. э. Важно отметить, что форма сосуда, пропорции и особенности оформления венчика ионийской амфоры из кургана могильника Бушуйка морфологически близки простым тарным амфорам, которые отдельные авторы предлагают отнести к мастерским Милета (Dupont, 1982; Рубан, 1991).

Погребальный комплекс из кургана 7 Ново-Александровского могильника, содержащий архаическую амфору, рассматривался исследователями неоднократно (Кореняко, Лукьяшко, 1982; Максименко, 1983), однако, сама амфора предметам исследований еще не стала. А ведь исследователям известно, что именно амфорная тара сегодня является наиболее четким датирующим материалом (Брашинский, 1984). Ново-Александровская амфора имеет яйцевидное тулово, невысокое горло с тонким раструбным венчиком и ножку, сформованную в виде низкого кольцевого поддона. На горле, на уровне ручек имеются 3 бороздки. Такая же бороздка подчеркивает переход горла в тулово. Тесто светло-коричневого цвета с примесью слюды. Морфологические особенности и характер глины позволяют отнести амфору из Ново-Александровки к типу самосских амфор (Зеест, 1960; Dupont, 1982). Однако, по мнению П. Дюпона, такие амфоры могли производиться и в других центрах. И. Б. Брашинский, амфору из Ново-Александровки предварительно датировал серединой — концом VI в. до н. э., однако находки подобных амфор и их [23] профильных частей в комплексах, содержащих ионийскую и коринфскую керамику (Rizzo, 1990; Кузнецов, 1992), позволяют утверждать, что амфоры, подобные амфоре из Ново-Александровки, появляются в Средиземноморье и в Северном Причерноморье не позднее второй четверти VI в. до н. э.1)

Следующая из рассматриваемых амфор происходит из раннескифского погребения, открытого П. А. Ларенком у станции Хапры на правом берегу реки Дон (Максименко, 1983). Она имеет короткое горло, вытянутый к низу корпус с максимальным диаметром тулова в верхней трети. Плечики не выделены, ручки короткие, поддон достаточно высокий. Поверхность амфоры светло-красноватого цвета, черепок плотный, в тесте мелкий песок и белые непрозрачные вкрапления. И. Б. Брашинский, смотревший амфору, затруднился определить центр производства, однако отметил, что она не может быть датирована временем позже конца VI в. до н. э.2) Именно так продатирована амфора автором первой публикации Хапровского погребального комплекса, но без ссылки на И. Б. Брашинского (Максименко, 1983). Близкая по форме, линейным размерам и модулям амфора происходит из раннего поселения в Анапе, где встречены амфоры, бытовавшие с середины VI в. до н. э. (Алексеева, 1990). Прямые аналогии хапровской амфоре нам не известны, но морфологические особенности позволяют, исходя из тенденций развития форм греческой тарной керамики, предположить, что в эволюционном ряду она должна занимать место между образцами второй четверти и последней четверти VI в. до н. э. (Брашинский, 1984). Наиболее вероятная дата хапровской амфоры — третья четверть VI в. до н. э.

Анализ греческой импортной керамики из раннескифских погребений Нижнего Подонья помимо уточнения даты этих комплексов позволяет сделать ряд важных выводов. Первые свидетельства о взаимоотношениях греческих колоний с номадами Нижнедонских степей фиксируются с конца второй четверти VI в. до н. э., которые продолжались и в третьей четверти этого столетия. Именно к этому времени относится расцвет Таганрогского поселения, которое уже в последней четверти VI в. до н. э. не функционирует. (Копылов, 1992). Вероятно, что греческая апойкия в районе Таганрога, основанная в конце VII — начале VI в. до н. э., являлась основным поставщиком греческих товаров населению не только [24] степей Подонья, но и других районов степной зоны Северного Причерноморья. Нам представляется, что ионийские сосуды в погребения кочевников Таманского полуострова (погребение у Цукорского лимана) и Самаро-Орельского междуречья (погребение у с. Шандровка) могли попасть из Таганрогского поселения, а заключение, что греческая керамика первой половины VI в. до н. э. могла поступать в варварский мир только из поселения на о. Березань (Вахтина, 1993), нуждается в корректировке. Важно отметить, что греческая керамика во второй и третьей четверти VI в. до н. э. поступала в равной мере как кочевникам правобережья, так и левобережья Дона. Особо следует обратить внимание на отсутствие в Нижнедонских степях надежно датированных греческой керамикой кочевнических погребений, хронология которых укладывалась бы в период с последней четверти VI в. до конца первой четверти V в. до н. э. Поэтому предположение, что дата появления нового населения на левобережье Дона (иксоматов-язоматов) сузится до рубежа VI—V в. до н. э. (Лукьяшко, 1992), не находит подтверждений в археологических комплексах. Новое скифское население, оставившее Елизаветовский могильник, подчиняет себе Нижнедонские степи не ранее конца первой четверти V в. до н. э., и в погребальном обряде не прослеживается генетическая преемственность комплексов Елизаветовского могильника и комплексов VI в. до н. э.

Amisos is the least well-studied of all the major Greek colonies situated around the Bllack Sea (PWRE «Amisos», Hirschfeld; M. I. Maximova, Antichnye Goroda Yugo-Vostochnogo Prichernomorya, 1956, 52ff, 62ff, 87—8; D. D. Kacharava and G. T. Kvirkvelia, Goroda i Poselenia, Tbilisi, 1991, 18-20). Sited about 170 km east of Sinope and 60 km east of the R. Halys (Kizyl Irmak) it was overshadowed by that sity for most of its history, including the periods when it formed part of the larger spheres of interest of Persia, Athens, Pontus and Rome. Present-day Samsun, however, is the largest port on Turkey's Black Sea coast, and it is large-scale harbour works (1956—1960), which have brought the latest access of archaeological material (G. Bean, TTKB 20, 1956, 215-6; SA. 1964, 3, 180-3; R. Stillwell, ed. Princeton Encyclopaedia of Classical Sites, 1976, (D. Wilson).

Ancient Amisos occupied a large area of the hill Kara Samsun, and the slopesdown to the harbour; rows of tumuli are on the higher hills beyond the R. Lykastos to the north-west, reminding Rostovtzev (BSA 22, 1918, Iff) of the general lie of the land at Kerch (Pantikapaion). In the [25] first century A. D. Amisos controlled the regions of Saramene and Gazelonitis, the former including the flood-plains of the Rivers Thermodon and Iris (the areas of Themiskyra and Sidene), and the latter being in the rich valley some 40 km inland, whose centre was Gazelon (mod. Bafra). Along the coast it stretched for some 150 km. — Strabo noted the numerous olive groves (II.1.15), but the city had other sources of wealth-high-grade iron, miltos andslaves, traded from the Khalybes of the coast and the Kappadokians inland.

Apart from a legendary link with Amazons and the Homeric Enete (Strabo, XII.3.10; Zenodotus, apud Eustathius, schol. Iliad II.852), and finds of the Hittite Bronze age and Kappadokian Earty Iron Age (Maximova, VDI 1948, 4. 227ff; JNES 10, 1951, 74-81), the history of Amisos begins 560—550 В. С. Ps-Skymnos (II. 917ff) dates it four years before Herakleia, which he assigns to the time of Kyros' conquest of Media (559 trad., perhaps as late as 547 B. C). He says that is was a colony of the Phokaians, though there is a lacuna in the text, where other participants may have been mentioned. Strabo (XII.3.14) quotes Theopompos to the effect that Milesians founded Amisos, (perhaps Milesians at Sinope gave a halping hand to Phokaians at a difficult time for them in Lonia). Then Kappadokians occupied lit (in the early fifth century?), and thirdly Athenokles with a party of Athenians colonised it and it was re-named Piraeus (436 В. С).

Amisos is not mentioned by any ancient writer earlier than the first century W. C., Theopompos in Strabo's text excepted. Neither Herodotus nor Xenophon nor Ps-Skylax (mid-fourth century В. С). sees fit to refer to it However, it is clear that by the fourth century В. С it had attained considerable importance, based partly on its position at the northern end of the land-route across Asia, which ran via Amaseia, Zela, Caesarea to the Gulf of Issos (Hdt. 1.72). By 370 В. С it was in the Persian sphere of influence again; Datames, the satrap, thought it the nearest city where coins might be minted (Polyainos VIII.21). Alexander 'freed' it from Persia (App. Mithr. 83) and Asander, satrap of Karia towards the end of the fourth century, besieged it as, a citly supporting Antigonos (Diod. Sic. XIX. 57). Some fifty years later Mithridates II, son of Ariobarzanes, of Pontus; used it as a supply point for his kingdom and had to be helped with provisions by the Herakleiots against Galation raids (Memnon 16.1 ). Yet he too was thwarted in his designs on Amisos by Rhodian intervention (Polyainos, IV, 56.1). Appian (Mithr. 83) mentions a 'democracy' at Amisos before it became subject to the Pontic kings. Most of our sources give episodes from the Third Mithridatic War in which Lucullus and Pompey drove Mithridates Eupator from Pontus (Appian, Mith. 74, 78, 83; Memnon, 24, 45; Plut. Luc. 19; Cass. Dio. XLII. 46, 48). Amisos was 'freed' by Lucullus, Pompey, Caesar and Octavian, in the last case from a tyrant named Straton 30 В. С. In the first two centuries it was a flourishing city (Strabo, XII. 3. 13-14; B. McGing, The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator King of Pontus, Leiden, Brill, 1986, 4-8), and was Libera et Foederata (Pliny, NH VI. 7; Epp. X. 92; 110). In Byzanitine times (then called Aminsus) it was an episcopal centre. Along with Paphlogonia it was expected to keep Kherson in the Crimea going with supplies of grain (Constatine Porphyrogennetos). Aminsus was sacked by the Arab emir of Malatya in A. D. 863 and taken by the Seljuk Turks in 1194, Yet, the Genoese were still trading in force on this coast in the fourteenth century and fired it in 1425, when it was under attack by the Ottomans.

Amissos' overseas contacts can only sketchily be traced by studying the silver and bronze coinage (Malloy, Coinage of Amisos, 1970; Price, [26] SNG IX, London, 1993, plates XL-XLV), some of which have been found at Tyras, (VDI 1961, 4, 109) and in Kolkhis (G. Dundua, Numismatilka Antichnoi Gruzii, 1987, 35) and as far afield as Old Nysa. Amisan silver, and even more so the bronze, issues of the early 1 st century В. С. are common finds at Olbia, Chersonesos and on the Bosporus (Maximova Ant. Goroda... 187-8), reflecting Mithridates Northern Pontic Empire dating from 110 В. С (Golenko, Klio 46, 1965, 307-22; Num. i Sphragistika 2, 1965, 41 ff; VDI 1969, 130-54; Gilyevich, Tskhaltubo III, 1985, 608-17). Honorary and funerary inscriptions, mainly of the first century В. С to second century A. D., indicate Amisenoi abroad at Olbia, Pantikapaion, Chersonesos and in the Mediterranean basin at Achens, Pergamon, Phodes and Tarsus (Maximova, map 2 opp. p. 88). Clay figurines from Amisos are fairly numerous (Hamdy-Bey, Catalogue des figurines de terre-cuite, Constantinople, 1908, 3508-44), and a distinct class of figured vases has been studied (Tuchelt, Tiergefässe in Kopf- und Protomengestalt, 1962, 64, 90-4). Sculpture from Amisos is largely in Istanbul, and some recently discovered is in Samsun itself, (G. Mendel, Catalogue des sculptures Musees imp. Ottomans, Const. 1912; Hind, SA 1964, 3, 183-4). Various museums in Europe have holdings of jewellery from Amisos of the fourth century В. С. onwards (H. Marshall, Catalogue Brit. Mus. 1911; L. Pollak, Sammlung Nelidow, Leipzig, 1903). In view of what Strabo says of Amisos' extensive olive production, it may be that some of the amphorae of unknown origin, dating to the fourth, third and second to first centuries В. С., which are found on North Pontic sites were products of Amisos. Some tile production has also been suggested to be of Amisos (I. B. Zeyest, KSIA 1.16, 1969, 42-3; VDI 1951, 106; MIA 83, 1960, 23-24; 30-31 plates XXVI-XXVII). This Amisan production sill remains to be proved and much of the export from Amisos may have been of metal-work. (Antichnye Gosudarstva Severnogo Prichernomorya, ed. Koshelenko, 1984, 181). One should mention the find at Amisos of a fragment of E. Greek pottery in a variant of the Wild Goat style, dating perhaps to the first half of the sixth century В. С. hence to the date affirmed by the literary evidence (Louvre, Paris, SA 2244). Its style is reminis-centof pottery from Massilia, giving some confirmation also to the Phokaian origin of the colonists (Vasseur, Origine found some 18 km south-west of Amisos at a fortified hill-top, with a settde Marseilles rl. VII). More orthodox Wild Goat style pottery has been lement belom it Ak Alan, which also contained a temple with terra-cotta antefixes in an archaic N, Ionic style (Th. Macridy, Mitt. d. Orientgesellschaft 1907, 1-9; Ist. Mitt. 26, 1976, rl. 6-9). The native character of this site, which is not far from the route south to the Issos Gulf, is confirmed by the predominance of so-called 'Phrygian', (better 'Kappadokian') bichrome ware (French, Thracia Pontica IV, 1991, 237-40).

|

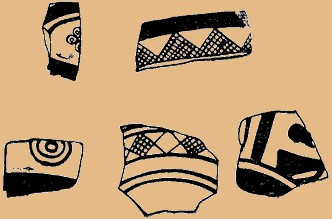

Sherds from Samsun |

| Sherd is M. W. g. Style [27] |

На настоящем этапе исследований не подлежит сомнению тот факт, что, обсуждая историю греческой колонизации, следует изучать этот процесс в рамках разных, отдельных и специфических географических микрорегионов. Такими, уже четко выделяющимися микрорегионами, были, к примеру: лиман Днестра, Бугский лиман, дельта Дона, дельта Родана, а также Циренаика в Африке.

В этих микрорегионах, как в западной, так и в восточной части ойкумены (oikumene) мы, с одной стороны, наблюдаем множество особенных характерных примет, вытекающих из специфических условий: демографических, этнических, исторических. Однако, с другой стороны, мы замечаем в них много общих характеристик. Одна из них — это перемещение главного населенного пункта в границах данного конкретного микрорегиона. Этот феномен выступает в разных периодах, от VIII в. до н. э. до эллинистического периода, а также, как было упомянуто, в разных частях ойкумены. Ввиду того, что это явление уже было подтверждено многими примерами, можно судить, что оно не случайное, а представляется нам как некоторая историческая закономерность. В 1971 г. на коллоквиуме в Страсбурге, посвященном античным городам, я уже обращала внимание на этот вопрос (A. Wasowicz, 1971). А теперь, еще раз, находясь среди спецалистов по вопросам греческой колонизации, я желала бы вернуться к беспокоящему меня вопросу, по моему мнению, не разрешенному до сегодняшнего дня. Необходимо задуматься о причинах появления этого феномена как на Востоке, так и на Западе.

Рассмотрим несколько примеров. Первым может послужить дельта Дона и ее ближайшие окрестности. Передовые исследования Т. Книпович, Д. Шелова, И. Брашинского, К. Марченко, В. Копылова и других археологов ясно указывают динамику греческой и варварской колонизации этой территории, что особенно важно для нас, перемещение главного населенного пункта (Книпович, 1949; Шелов, 1970, 1972; Brasinskij, Marcenko, 1984; Копылов, 1990). С конца VII и во второй половине VI в. до н. э. — это первая греческая колония в этом регионе — Таганрогское поселение; с конца первой четверти V в. по первую треть III столетия до н. э. доминирует [28] крупное, важное Елизаветовское поселение, а с III в. до н. э. по первые века н. э. главную роль в этом районе играет боспорская колония Танаис (ныне Недвиговка). Не касаясь дискуссионных проблем о политическом статусе этих центров, а также этнических вопросов, подчеркну только факт изменения доминирующего центра региона на протяжении нескольких веков.

Второй пример. Всем хорошо известен факт перемещения главного населенного пункта в течение VII—VI вв. до н.э. в районе Днепро-Бугского лимана из Березани в Ольвию.

Третьим примерам может послужить история Мегары Гиблейской на Сицилии (I. Berard, 1957; G. Vallet, F. Villard, P. Auberson, 1970). Мегарийцы из Греции поселились сперва, по словам Фукидида (VI, 4, 1-2), в местности, называемой Тротил (Trotilon), идентифицированной с теперешним Бруколи, а после, через короткий промежуток времени, переселились в местность, называемую Фапс (Thapsos), идентифицированной с полуостровом Магнизи, и, наконец, в третий раз основали колонию Мегара Гиблейская в том месте, где французская экспедиция (G. Vallet, F. Villard) открыла город. Это последнее перемещение произошло при полной поддержке царя сиканов Гиблона, что является важным фактом, свидетельствующим о взаимоотношениях греков и туземцев, в данном случае вполне дружеских. Все упомянутые перемещения при основании Мегары Гиблейской происходили на территории протяженностью около 10 км.

Что касается происхождения Эмпория на Иберийском полуострове — это наш четвертый пример — мы наблюдаем аналогичную ситуацию, а именно: поиски греками самого выгодного пункта для основания устойчивой колонии. Первая колония фокейцев, прибывших из Массалии, появилась в первой половине VI в. на маленьком острове San Martin d'Ampurias диаметром около 300 м и называлась Палаиаполис (Palaiapolis); в V в. колонисты переселились на материк, основав Неаполис, т. е. колонию, называемую Ампуриас или Эмпорий (A. Garcia у Bellido, 1948).

Пятым примером может служить происхождение Кирены в Ливии, великолепно описанное Геродотом. По словам этого автора (Herod, IV, 156), поиски соответствующего места для будущей колонии продолжались на нескольких этапах. Греческие колонисты с острова Фера сперва поселились на небольшом острове Платея (Platea) у берегов Киренаики (идентифицированным с островом Бомба), и только оттуда они переселились на материк, вначале в местность, называемую [29] Азирида (Aziris), а впоследствии на место будущей большой апойкии Кирена. Это последнее переселение было согласовано, что следует подчеркнуть, с местным населением. Все эти события имели место, по Геродоту, в VII в. до н. э.

Несомненно, явление перемещения главного населенного пункта микрорегиона в начале греческой колонизации, было последствием действия различных взаимосвязанных факторов. Среди них были, разумеется, изменения в географической среде, например в структуре берега, русла реки у ее устья и др. Важное значение на ранней фазе имел стратегический фактор, так как безопаснее было создавать колонию на острове, а не на материке.

Значимы были также экономические факторы, которые изменились спустя некоторое время. Возможно, что на начальном этапе, при малой численности колонистов, населяющих остров или полуостров, обладание сельскохозяйственной округой и в более широком смысле — широкой экономической базой не было еще необходимым. Такая потребность появлялась с экономическим и политическим развитием колонии.

Существенную роль также сыграли демографические и этнические элементы. Постепенное формирование определенных отношений с аборигенами, о чем ясно свидетельствуют как Геродот, так и Фукидид (к примеру, Массалия из южной Галии), позволяло колонистам закрепиться на новых землях и приобрести довольно большую территорию, т. е. необходимое жизненное пространство.

Все упомянутые факторы, как и многие другие, в совокупности способствовали перемещению главного населенного пункта в определенном микрорегионе, выделенном греками как самое подходящее место для колонизации. Этому содействовали, конечно, и меняющиеся функции первого поселения колонистов, преобразующегося из небольшого поселка в крупное автономное государство, выполняющие разные функции: экономические, политические культурные и религиозные.

Отмеченное мною явление, т. е. перемещение главного населенного пункта, можно охарактеризовать как специфическое для греческой колонизации. Подобные изменения, как мне известно, не наблюдаются в процессах колонизации финикийской, римской или позднейших. Поэтому изучение происхождения этого явления вполне заслуживает нашего внимания, а дальнейшие изыскания по этой проблеме следует базировать на компаративных исследованиях ввиду того, что [30] рассматриваемое явление характерно как для восточной, так и для западной части ойкумены.

При изучении международных отношений в бассейне Черного моря в древности исследователи немало внимания уделяли проблемам греко-варварских контактов на его северных берегах. Нам хотелось бы остановиться на одном из частных аспектов этой многообразной и разносторонней проблемы, а именно на этническом составе населения античной Феодосии, который ранее никогда специально не рассматривался. Важнейшим источником по данному вопросу является лепная керамика, которая также ранее никогда не подвергалась специальному изучению. Довольно значительная ее коллекция была собрана в ходе работ Феодосийской экспедиции ИА АН СССР под руководством Б. Г. Петерса в 1975—1977 гг.

Наиболее выразительна керамика архаического периода. Прежде всего, выделим фрагменты венчиков лощеных и нелощенных горшков тюльпановидной формы второй половины VI — начала V в. до н. э. с прорезным геометрическим орнаментом в виде заштрихованных ромбов и треугольников. Ближайшие аналогии они находят на синхронных поселениях кизил-кобинской культуры горного и предгорного Крыма, а еще раньше подобный орнамент встречается у догреческого населения Северного Причерноморья. На Боспоре он известен на лепной посуде второй четверти VI — первой половины V в. до н. э. из Мирмекия и Тиритаки, в слоях IV—III вв. до н. э. на поселении у с. Марфовка и у с. Айвазовское в окрестностях Феодосии.

Нельзя не обратить внимания и на фрагмент верхней части горшка второй половины VI — начала V в. до н. э. с отогнутым наружу венчиком, на который нанесен выполненный по сырой глине орнамент в виде вдавлений миндалевидной формы. Подобный орнамент был весьма распространен на лепной керамике в Ольвии, Нижнем Побужье и в лесостепной зоне Северного Причерноморья уже во второй половине VII — VI вв. до н. э. Известен он и на Каменском городище на Днепре. Как считалось ранее, на Боспоре он впервые появляется на [31] раннескифской керамике VI—V вв. до н. э., однако в Феодосии он отмечен в слоях того же, а может быть, и более раннего времени. Позднее он встречается на горшках IV в. до н. э. из Мирмекия и первых веков н. э. с поселения у с. Михайловка и в Патрее.

Немногочисленные фрагменты мисок этого времени имеют полукруглую форму с загнутыми внутрь краями. Одна из таких мисок имеет налеп по венчику. Подобный тип орнаментации находит соответствия на посуде из архаических комплексов Торика, Мирмекия, Патрея, а также на Елизаветовском городище и на меотских памятниках Прикубанья.

В эллинистический период встречаются такие же, как и в предшествующий период, горшки тюльпановидной формы с отогнутыми наружу венчиками, но без следов орнаментации, и миски той же формы и также неорнаментированные.

Эти же формы являются преобладающими и в первые века н. э. Вообще же лепная керамика этого времени крайне немногочисленна и невыразительна. Отчасти это объясняется тем, что непотревоженных слоев римского и позднеантичного времени при раскопках обнаружено не было. Упомянем только фрагмент стенки горшка с прилепной ручкой в виде петельки, имеющей многочисленные соответствия на Боспоре.

В заключение отметим, что лепная керамика из Феодосии обнаруживает наибольшие черты сходства с лепной посудой окружающих варварских народов, прежде всего тавров и скифов, а также, возможно, имеет какие-то связи с земледельческими племенами Прикубанья.

Факт широкого распространения в среде северопричерноморских греков, и в частности ольвиополитов, оружия типологически идентичному скифскому в науке давно известен и неоднократно комментировался. Обычно он приводится в доказательство положения о присутствии скифов в составе населения Ольвии (Капошина, Пятышева) или же доминирования принципов скифского военного искусства у ольвиополитов (Черненко).

Основная масса предметов вооружения так называемого [32] скифского типа представлена бронзовыми литыми наконечниками стрел и железными кинжалами-акинаками. Такое оружие встречается в архаических комплексах Ольвии, Березани и Ягорлыцкого поселения. Это может свидетельствовать о том, что эллины-колонисты, прибывшие на северное побережье Понта, уже располагали так называемым скифским вооружением, а не позаимствовали его у местного населении.

Скорее всего, этот комплекс вооружения (который включал и чисто эллинские образцы оружия) сложился еще в метрополии — в Малой Азии, акинаки же и наконечники стрел могли быть восприняты от персов, под протекторатом которых находился Милет, или же от скифов во время их переднеазиатских походов. Тактика же, как нам представляется, в основе своей оставалась эллинской. В пользу этого свидетельствуют изображения гоплитов и находки деталей греческого оружия на памятниках ольвийского региона.

Сравнение основных параметров скифских и греческих мечей, предназначенных в основном для использования в качестве колющего оружия, обнаруживает их функциональную близость. Классический ксифос только несколько более удобен для нанесения рубящего удара. Рубящее клинковое оружие, характерное для эллинов (махайра), присутствует в комплексе вооружения ольвиополитов. Необходимо подчеркнуть, что далеко не всякий вид оружия античной паноплии мог замещаться варварским эквивалентом. Отдельные узкоспециализированные виды оружия остаются неизменными до тех пор, пока не устаревают морально (меняется тактика). Для гоплитов — это большие круглые щиты и шлемы.

Тем не менее, не исключается и возможность получения оружия (в первую очередь, клинкового) непосредственно от скифов в обмен на какие-то греческие товары, однако переоценивать этот источник пополнения запасов вооружения не стоит. Собственная производственная база Ольвии вполне могла покрыть потребность в подобных предметах, и в отношении наконечников стрел мы имеем прямое тому доказательство.

В последнее время в исторической науке возрос интерес [33] к проблеме взаимодействий и взаимовлияний. Выделение отдельных связей поможет нам еще лучше понять, была ли античная ойкумена единой сложной системой, все параметры которой, функционируя по собственным законам, в конечном счете взаимообусловлены. Выявление того, что объединяет, на первый взгляд, несопоставимые части этого, способствовало бы лучшему пониманию этого целого. Этим и обусловлен интерес к проблеме контактов Карфагена с центрами Северного Причерноморья.

Отдельные аспекты данной проблемы уже рассматривались рядом ученых (Шифман, 1958; Алексеева, 1982; Житников, Марченко, 1984; Яковенко, 1985; Островерхов, 1985; Копылов, 1988). Усложняет работу исследователей в этой области и то обстоятельство, что характер основного карфагенского экспорта таков, что не оставляет ясных археологических следов, ибо речь в основном идет о тканях, подушках, одежде и т. п. (Циркин, 1987).

Основные выводы по проблеме существования контактов Карфагена с центрами Северного Причерноморья делаются с привлечением имеющегося археологического материала: «лицевых» бус и других предметов, которые ряд исследователей считают пуническими (Quillard, 1979; Житников, Марченко, 1984), найденных при раскопках северопричерноморских центров. Вероятными контрагентами Карфагена в Северном Причерноморье были такие центры, как Тира, Ольвия, Пантикапей, Нимфей, Неаполь Скифский и др., а также возможно и Елизаветовское поселение на Нижнем Дону.

Принимая положение, что определенные контакты существовали, и располагая имеющимся археологическим материалом, можно сделать вывод о том, что временем их существования был IV в. до н. э. Именно для этого периода мы располагаем точно датированными предметами пунического производства.

IV в. до н. э. можно считать, вероятно, и периодом наиболее интенсивных контактов, т. к. к нему относится большая часть пунического материала. Кроме того, в это же время лицевые бусы проникают в Приднепровье (Яковенко, 1985; Островерхов, 1985), на Северный Кавказ и Закавказье, а также поднимаются вверх по Дону до Частых курганов (Гороховская, Циркин, 1982). Вероятно, это можно каким-то образом связать с расцветом, усилением в Причерноморье скифской державы. [34]

Затруднительно ответить на вопрос о том, были ли эти контакты прямыми, непосредственными или же пунический материал попадал в северопричерноморский регион при посредничестве других центров. Если предположить существование более ранних контактов — с V в. до н. э., то пунический импорт мог проникать сюда при посредничестве Афин (Циркин, 1987) или Милета и Родоса (Яковенко, 1985). С IV в. до н. э. можно предположить и самостоятельные плавания карфагенян в Черном море. Подтверждением этому может служить декрет из Истрии II в. до н. э., в котором говорится о карфагенском купце, торгующем в городе и окрестности (Шифман, 1958).

Необходимо отдельно коснуться материалов Елизаветовского городища на Нижнем Дону. На территории городища обнаружено 32 обломка лицевых бус (строительный комплекс датируется первой половиной — серединой IV в. до н. э.). Предположительно, данный строительный комплекс является «лавкой» торговца украшениями (Житников, Марченко, 1984), а само городище являлось посредническим специализированным центром торговли украшениями (Островерхов, 1985). Елизаветовские находки имеют общие черты с типами 462 и 463 в своде Алексеевой (1982), которые она датирует IV—III вв. до н. э.

Деятельность данной лавки в дальнейшем, вероятно, каким-то образом можно будет связать с уникальной для Северного Причерноморья амфорой IV в. до н. э. пунийского типа, обнаруженной на том же участке акрополя городища, что и лавка торговца украшениями. К этим предметам, вероятно, можно добавить и ойнахою «финикийского стекла» из кургана № 7 Елизаветовского могильника, датируемого первой половиной IV в. до н. э., которая была открыта А. А.Миллером в 1908 г.

Весь комплекс сегодняшних археологических материалов позволяет предположить для этого времени (IV в. до н. э.) не только торговые связи при посредничестве Боспора (обычная форма торговли для городища), но и широкие непосредственные связи с дельтой Дона ряда античных центров (Брашинский, 1980), например Карфагена.

Более тщательное исследование коллекций в музеях страны, может быть, поможет обнаружить и другие следы контактов Карфагена с центрами Северного Причерноморья. [35]

Доклад посвящен новому варианту трактовки термина «гекаторюг», дважды употребленному в херсонесской надписи об аренде земельных участков (IРЕ, I2, № 403). По традиции, идущей от Ф. Ф. Соколова и Б. Кайля, гекаторюг обозначал меру площади, подобно гектару. В разное время В. Д. Блаватский (1951), С. Ф. Стржелецкий (1959), Г. М. Николаенко (1983) предложили свои версии вычисления этой меры площади. Недавно Ю. Г. Виноградов и А. Н. Щеглов (1990) предложили оригинальный вариант перевода как специфического агрикультурного термина, отметив, что неизвестны случаи, когда бы меры площадей становились нарицательными для самих участков. Следовательно, вопрос о мере площади для размежевки земельных участков на хоре Херсона по-прежнему остается открытым.

Представляется необходимым отметить, что имеющееся противоречие имеет, скорее, методический, чем терминологический характер. Необходимо строго разграничить принципиально разные понятия: площадь и величина, применяемые обычно к земельным участкам. Наиболее раннее в античной литературной традиции свидетельство о мере площади, заимствованной греками у египтян (аруре), и принципе ее вычисления содержится у Геродота (II, 109). При определении величины, т. е. общих габаритов объектов, античные авторы (Геродот, Страбон, Полибий, Павсаний и др.) практически без исключения указывают их линейные параметры по окружностям или периметрам.

Метрологические исследования, проведенные Г. М. Николаенко, позволили выявить модуль, с учетом которого велась размежевка как всего Гераклейcкого полуострова (1983), так и более ранних наделов Маячного полуострова (Щеглов, 1993). Этим модулем был участок, размерами 52,5*52,5 м, площадью 2,25 плетра, выявленный также и при обмерах городских кварталов Херсонеса (Николаенко, 1983). Г. М. Николаенко первой правильно установила и полное тождество этого модуля египетской аруре, справедливо воздержавшись от их терминологической идентификации — измерять участки на Гераклее в арурах (1985). Могли ли их измерять в плетрах? Общая площадь надела родового гражданина была ведь кратна целому числу плетров — 36 или равна 1 гекаторюгу [36] (1983). Однако Ю. Г. Виноградов и А. Н. Щеглов также верно указали на отсутствие необходимости параллельного существования в одном полисе двух мер площади — плетра и гекаторюга.

Представляется, что ответить на этот вопрос можно следующим образом. Любая мера площади должна быть кратной всем остальным участкам, т. е. являться модулем. Этот модуль, равный по площади аруре, был верно установлен Г. М. Николаенко. Следовательно, именно арура (100*100 египетских локтей), а не плетр (!) и был положен в основу всей системы размежевки. Отметим также, что плетр как мера площади (100*100 футов) имел, вероятнее всего, аттическое происхождение.

Парцелляция города и хоры была произведена по единому регулярному плану. К первой половине IV в. до н. э. гипподамова система планировки была уже хорошо известна в греческой градостроительной практике, в Херсонесе была апробирована в размежевке первых наделов на Маячном полуострове. Обращение к египетскому стандарту связано скорее всего с тем, что архитектор, разработавший проект планировки полиса (в границах города и его ближней хоры) или происходил родом или обучался в каком-то малоазийском (ионийском) центре. В последних египетские стандарты были популярны, к IV в. до н. э. воспринимались уже как местные (самосские) и известны по памятникам монументальной архитектуры, по крайней мере, от VI в. до н. э., в т. ч. и в ионийских (милетских) колониях на Понте. Скорее всего, на практике произошло совмещение разных по происхождению мер площади — египетской, принятой в малоазийских центрах (аруры) и аттической (плетра, причем в египетской или самосской системе мер). Это не противоречит наверняка имевшему место факту сочетания аттических и малоазийских строительных приемов и традиций в материнском полисе Херсонеса — Гераклее, первые из которых могли быть перенесенными туда в процессе мегарской колонизации. Решить эту проблему, с моей точки зрения, может признание гекаторюга тем самым модулем, равным по площади аруре, который и являлся кратным всем участкам, независимо от их размеров. Величина гекаторюга тогда действительно будет равна 100 оргиям по периметру (52,5*4), а площадь — 1 аруре.

Следовательно, земельные участки на Гераклее измеряли не плетрами, не арурами, а гекаторюгами, равными по площади последней. Т. е., гекаторюг действительно являлся местным [37] названием меры площади, используемым в малоазийском регионе аналогично заимствованным также из Египта мерам длины. Необходимо отметить, что сочетаемость нескольких стандартов малоазийского и аттического происхождения (полистандартность) в целом характерна для всей метрологии домитридатовского Херсонеса.

Новое обширное освоение ольвиополитами аграрных территорий в Нижнем Побужье на рубеже V—IV вв. до н. э. было связано с изменениями в земельном кодексе, происшедшими после свержения тирании (Зуц, 1970; Рубан, 1979; Виноградов, 1981; Отрешко, 1982; Рубан, 1985; Виноградов, 1989; Крыжицкий, 1989). Существуют различные мнения относительно демографического потенциала, участвовавшего в реколонизации хоры. Большинство исследователей склонно считать, что ольвиополиты только за счет собственных людских ресурсов не смогли бы справиться с подобной задачей (Отрешко, 1982; Рубан, 1985; Крыжицкий, 1989).

В. М. Отрешко возросший демографический потенциал связывает с эмиграцией в Нижнее Побужье, вызванной излишком населения Эллады в IV в. до н. э., концом Пелопонесской войны, в которой принимало участие множество держав Средиземноморья и Южного Причерноморья. Окончание войны способствовало активизации межполисной торговли, общему улучшению экономической конъюнктуры и главное — облегчило эмиграцию в Нижнее Побужье (Отрешко, 1982). Эту идею с аналогичной аргументацией развивает В. В. Рубан, указавший конкретные районы, из которых происходили миграции, — Восточное Средиземноморье и Малую Азию, греческие полисы которой вновь попали под владычество Персии (Рубан, 1985).

Что касается нового контингента колонистов из греческих полисов Малой Азии, то возможность их участия в заселении хоры Ольвии в этот период не вызывает особых возражений. Гораздо сомнительнее и наименее обоснованным является предположение В. В. Рубана об эмигрантах в Нижнебугский [38] регион из Восточного Средиземноморья, и в частности из Аттики.