выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

| Сайт подключен к системе Orphus. Если Вы увидели ошибку и хотите, чтобы она была устранена, выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. |  |

Живая старина, 2005, № 4.

{32} – начало страницы.

OCR OlIva.

{32}

1.

Сентенция, вынесенная в заглавие статьи, может рассматриваться в качестве одной из тех чрезвычайно сходных или совпадающих по своей структуре «малых форм» фольклора, которые способны функционировать в двух различных жанровых качествах [1], в данном случае — загадки и поговорки. Действительно, данную фразу можно произнести и как загадку (текст, имеющий прямой смысл; отгадка: блоха), и как поговорку, предполагающую метафорическое толкование значения (ситуация, согласно которой даже самое ничтожное существо/обстоятельство/явление имеет ощутимое воздействие на персону, обладающую максимальным величием/достоинством); тогда раскрытие образа не составляет загадки (оно известно заранее). При этом текст может быть трансформирован, например, следующим образом: «Черненькое, маленькое, а царя шевелит» (т.е. с подчеркиванием противопоставленности двух его частей); правомерность такой операции косвенно подтверждается сербской версией той же паремии: «Манье од мака, а дигне jyнaкa» («Меньше мака, а поднимает юнака») [2. С. 196-197], ср. поговорку: «Не величка блошка, а спать не дает» [3. С. 21]. В этом случае рассматриваемое изречение читается примерно так: «[Блоха — существо] черненькое, маленькое, [а самого] царя шевелит». К подобной расшифровке его семантики я вернусь несколько позднее, но сначала остановлюсь на более общем значении блохи в фольклоре (и, в частности, на ее символике).

Согласно эмпирическим наблюдениям над обликом и повадками блохи, основные семантические признаки этого насекомого суть следующие: бессчетность — дробность — множественность; подвижность — проворность — прыгучесть; чернота; малый размер; способность кусаться [2. С. 196-197]. Символическое значение выводится из ее непосредственно наблюдаемых качеств (или, по крайней мере, соотносится с ними) — как они представлены в наивной картине мира. Так, в силу неотвязности блохи в текстах народной культуры она обозначает навязчивую мысль, навязчивую заботу, навязчивое желание: «У всякого своя блошка» (= своя забота) [4. С. 99; 5. С. 459], «Посадить кому-либо в ухо блоху» — внушить кому-либо мысль или желание, которые больше не оставят его в покое («Кто посадил ему эту блоху в ухо?») [6. S. 420]; озаботить, а также сделать что-либо назло [4. С. 99; 2. С. 196-197], ср.: «Не укусывала тебя своя блоха (вошь)», т.е. не видал еще ты горя [4. С. 99].

Житейский опыт свидетельствует, что блоху очень трудно поймать. Поэтому она символизирует чрезвычайно трудное/невозможное/безнадежное дело (впрочем, и дело вообще: «В чужой сорочке блох искать» = заботиться о чужом деле [4. С. 99]). Отсюда — фольклорные мотивы всяческого собирания и ловли блох/вшей [Mot. J2415.2], собирание разноцветных блох [Mot. H1129.10.1], задание собрать полный кулак блох [Mot. H1129.10], хранить полный мешок блох и др. [7. S. 1307]; часто с разбегающимися прочь блохами сравнивается быстрая трата денег [6. S. 420]. С другой стороны, отношение ко времени, затраченному на ловлю блохи, как к потерянному, приводит к тому, что сама блоха начинает обозначать безделье и шалость: «Лучше блох ловить, чем бездельничать» [8. S. 89], «В нем (в тебе) много блох» (т.е. озорства) [4. С. 99]. Наконец, на основе наблюдения о сезонности максимального количества блох («Когда ласточка прилетит — мети хату, чтобы блох не было», «Избави Бог от майских блох» [3. С. 21] и т.д.) складывается их прогностическая семантика. Соответственно, символика блохи широко используется в приметах — она предсказывает погоду, является предвестником письма (блоха, прыгнувшая на ладонь — к письму из дальних краев), а также войны [9. S. 1634]; в толкованиях снов — к беспокойству, неприятностям, обману, тревоге, ссоре [2. С. 196-197].

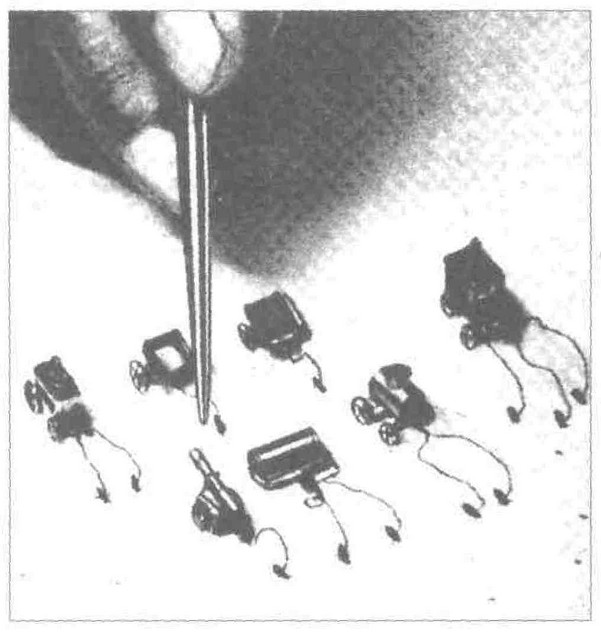

Вообще, большая часть семантики блохи, как и прочих насекомых-паразитов, находится в поле отрицательных значений («Дай вам Бог // Тараканов да клопов... // Дай вам Бог // Вшей до ушей, // Тараканов без ушей...» — из «плохого» отпева при ритуальном обходе [10. С. 16]). Это напрямую связано с устойчивым представлением о демонизме блохи [9. S. 1631-1632; 11. С. 250-252]. Блох надлежит искать ночью, при лунном свете, так как он притягивает их к себе [9. S. 1632-1633]. Апотропеи, используемые для изгнания блох, — сезонные и не имеющие сезонной обусловленности (ослиное молоко, сало лисы и ежа, кровь козла и ежа и пр.), — также скорее лежат в области отрицательных значений. В мифологических сюжетах насекомые-паразиты (блохи в первую очередь) устойчиво ассоциируются с дьяволом, который считается и их создателем (в числе прочих вредоносных насекомых), а имя Вельзевул (ветхозаветный бог филистимлян Баал-Зебуб) этимологизируется как «повелитель мух». По некоторым поверьям, дьявол сам является огромной блохой; именно подобную огромную блоху изобразил по наброскам Гофмана гравер К.Ф. Тиле на передней и задней страницах обложки его «Повелителя блох» (1822).

По мнению Г.-Й. Утера, блоха (как и прочие докучающие человеку кусачие и кровососущие насекомые) оставила мало следов в ранних письменных текстах; в источниках же Нового времени и в фольклоре она фигурирует лишь на периферии, а неприятные последствия блошиных укусов редко тематизируются [7. S. 1305].

Это не совсем точно, по крайней мере по отношению к устной традиции. Фольклорно-мифологические повествования обсуждают разные особенности облика и свойства блохи, чему посвящен ряд этиологических сюжетов (почему «лицо» у блохи красное [Mot. А2330.5], почему блохи прыгают [Mot. А2441.3.2] и др.); значительное место в разработке «блошиной» тематики занимают провербиальные формы. Скажем, наблюдение о той легкости, с которой блохи от животных переходят к человеку, имеет свое отражение в пословицах: «И от доброй собаки блох наберешься», «С собакой ляжешь, с блохами встанешь», «Из собаки блох не выколотишь» [3. С. 21] и др., а в поговорке «Слышать, как блоха кашляет» {33} [6. S. 420] использован образ блохи как наименьшего из возможного. Кстати, в этом ее значении народная фантазия («пропорционализирующая», по выражению Г.-Й. Утера) сводит блоху в партнерские отношения с особенно крупными животными [7. S. 1306-1307], например, с верблюдом, угнездившись на спине у которого, она в своем самомнении считает, что заставляет его нести себя [Mot. J 953], а также со слоном — например, в поговорках «Из блохи (или из мухи) слона сделали» [4. С. 991], «Из мухи слона делать, из блохи верблюда»; ср. изречение, приписываемое Эразму: «Блоху со слоном сравнивать» [5. С. 137, 138] и т.п.

|

|

|

|

Гравюра К.Ф. Tилe на передней обложке первого издания книги Э.Т.А. Гофмана «Повелитель блох» (1822) |

Гравюра К. Ф. Тиле на задней обложке первого издания книги Э. Т.А. Гофмана «Повелитель блох» (1822) |

Хотя отношения блохи с другими животными (как и со сказочными персонификациями болезней и т. д.) — относительно редкая тема народных рассказов [7. S. 1306], подобные сюжеты и мотивы все же встречаются в определенном корпусе текстов разных жанров (паремий, песен, сказок и присказок, преимущественно детских). Таковы рассказы об обмене жильем, ночлегом или местом деятельности (сначала — с негативными последствиями для обеих сторон): Блоха и лихорадка меняются ночлегами [Mot. J612.1], Муха и блоха меняются местами [AaTh 282 А*, В*], Блохе плохо у мужика в деревне, мухе — у барина в городе; меняются местами [СУС 282 А* («Блоха и муха»)]; у русских и поляков вообще распространено мнение, что блохи уходят из деревни в город, поскольку там люди жирнее и дольше спят [9. S. 1632]. В одном из текстов подобного рода [12. № 82], представляющем собой вариант популярной сказки «Терем-теремок», жители «терема мухи» появляются в соответствии с градационной последовательностью их размеров — от наименьших до наиболее крупных (вошь, блоха, муха, мышь, ящерица, заяц, лиса, волк, медведь) [СУС 283 В*]. Таким образом, интервал между самым мелким насекомым и самым крупным животным (здесь это медведь) оказывается густо заполнен «промежуточными» случаями, как бы снимающими остроту контраста наименьшего и наибольшего.

В свою очередь начальный перечень насекомых в этой сказке отсылает к другой теме — к теме «маленького народца» с его бытом, занятиями и взаимоотношениями, прежде всего, в прибаутках: «Блошка по саду гуляла, вошка кланялась, да блошка чванилась», «Блоха проскочила, стол повалила» [4. С. 99]; «Воробей дрова колол, таракан баню топил, мышка водушку носила, вошка парилася, приушмарилася; бела гнида подхватила, на рогожку повалила; сера блошка подскочила, ножку подломила, в предбанок вошку выносила...» [12. № 537]. Блоха вообще специфически связана с темами бани (поскольку является одним из олицетворений грязи) и свадьбы (вероятно, в силу ряда эротических коннотаций данного образа [11. С. 251-253]); ср. сюжеты: Комар женится, вошь и блоха топят баню [СУС 2019*], Блоха охотно сопровождает мужика в корчму, а в баню не желает [13. *282 D*], Блоха справляет свадьбу с вошью [AaTh 2019*], а также мотивы: Блошиная свадьба [Mot. В285.5], Вошь и блоха хотят пожениться [Mot. Z31.2] и др. «Брачными партнерами» в подобных сюжетах (как и вообще партнерами в любых других сюжетных ситуациях) являются существа разных видов — скажем, блоха и вошь, как это, впрочем, бывает и в других анималистических сказках, в целом нечастых [AaTh 103А («Кот и лиса»); СУС 282** («Пчела и шмель»)]. Непосредственной разработкой темы «микромира» насекомых можно считать распространенные некогда «блошиные аттракционы», а ее литературное продолжение мы находим в «Повелителе блох» Гофмана.

2.

Вернемся к нашей исходной «загадко-поговорке». Само по себе сопряжение в рамках одного мотива или сюжета блохи (вши) и короля используется в фольклоре и литературе не столь уже редко (Блоха кусает короля, спасая его от ограбления [Mot. B521.3.3]; Человек {34} награжден за то, что снял вшу с королевской мантии [Mot. J2415.2] и т. д.). В рассматриваемой паремии блоха «шевелит» или, как уточняется в болгарской традиции, поднимает с постели царя («Мъничко, черничко, царя от постеля дига» [14. С. 161]). Уточнение существенное, поскольку все подобные события фольклор, как правило, относит именно к ночному сну и к постели; вспомним, например, загадку: «Друг мой // Спит со мной, // В трауре ходит // Не знаю по ком» (отгадка: блоха) [15. С. 190] или прибаутку из записных книжек Евг. Замятина: «Как отцу-архимандриту// Блошка спать-и-не дает: // Ум она его кусает // Целу ночь-и-напролет...» [16, с. 15].

«Что блошиные театры действительно существовали, в том сомневаться не приходится. Автор видел такой театр в качестве музейного объекта в Моленовском институте для паразитологических исследований проф. Нетталя (Nuttal) в Кембриджском университете» (Павловский Е.Н. Паразитологические мотивы в художественой литературе и народной мудрости. Л., 1940. С. 19).

В «блошиных аттракционах» блохи изображали военные действия: «Затейщики накладывали на блоху золотую цепочку, впрягали ее под золотую тележку и серебряную пушечку, превышающую вес блохи до 80 раз, животное двигалось спокойно» (Магазин естественно-исторический. № 1-2. 1825-1826).

«Помню, мы <...> как-то в Ялте долго стояли и не могли оторваться от всевозможных фокусов, которые проделывали дрессированные блохи» (Книппер-Чехова О.Л. Воспоминания и статьи. Переписка с А. П. Чеховым (1902-1904). Ч. 1. М., 1972. С. 60).

Обратим внимание, что в последнем случае к паре блоха—царь добавляется пара блоха—священник, которого насекомое не просто поднимает с постели, но и которому оно тревожит «ум», а это, как мы помним, в полной мере соответствует традиционной символике блохи, вообще обозначающей навязчивую мысль/заботу/желание. Более того, и «поднятие с постели», и «тревога уму» суть повествовательные мотивы; следовательно, приведенные здесь провербиальные формы могут определенным образом соотноситься и с какими-то соответствующими им литературно-фольклорными нарративами.

Речь должна идти прежде всего о следующем сюжете, представляющем собой одно из описаний занятий и взаимоотношений «маленького народца»: Блоха следует приглашению вши полакомиться кровью человека, в постели/в одежде которого она живет; для хозяйки это кончается трагически — блоха кусает спящего и отпрыгивает прочь, а вошь оказывается раздавленной [AaTh 282 С*; Mot. J2137.1]. Круг текстов, заключающих в себе данный сюжет (индийские, арабские, испанские, европейские exempla и др.), говорит о его книжном источнике [7. S. 1306]. Самую раннюю фиксацию мы находим в древнеиндийской «Панчатантре» (первая половина I тыс. н.э.), причем во всех ее основных версиях [17. S. 12, 269, 322, 343, 420], в том числе в персидской редакции сборника — «Калила и Димна» (VI в.). В русскую традицию басня «Вошь и блоха» попадает в составе книги «Стефанит и Ихнилат» (с XV в.) [18. С. 20, 73], представляющей собой перевод греческой версиии «Калилы и Димны» (XI в.) [19. С. 105, 108, 112]. Судя по количеству сохранившихся списков, она была достаточно популярна в России.

В большинстве версий «Панчатантры» речь идет именно о царе (в «Калиле и Димне» и в восходящих к ней редакциях — о вельможе), однако в некоторых версиях, прежде всего, центральноазиатских, фигурирует отшельник: Вши дают обет не кусать аскета пока тот погружен в созерцание; блоха соглашается соблюдать это условие, но нарушает его и успевает удрать; отшельник же изгоняет вшей, считая именно их нарушителями договора [20. С. 47]. В свете дальнейшего литературного развития данная тема оказывается весьма перспективной, причем отнюдь не только на Востоке. Так, у Рабле [21. Кн. 3, гл. XXI] престарелый мудрец Котанмордан сообщает, что он изгнал «целое стадо гнусных, поганых и зловонных тварей», которое своими укусами отвлекало его от погруженности в сладкие думы, позволяющие предвкушать «счастье и блаженство, уготованное господом богом для избранных и верных ему в иной, вечной жизни» [21. С. 344]. Легко заметить, что речь здесь идет о том же мотиве медитации, от которой отвлекают кусачие насекомые; вспомним о блохе, ночью «тревожащей ум» отца-архимандрита.

Итак, сюжеты, в центре которых находится пара блоха и король, и сюжеты с блохой и отшельником/священником в какой-то момент расходятся. Как уже говорилось, в основе сюжетов о блохе и короле, известных скорее по литературным источникам, оказывается контраст максимальной ничтожности и максимального величия, разрабатываемый прежде всего в юмористическом или даже сатирическом ключе [11. С. 246-257]. Рассказы о блохе и отшельнике/священнике также распространяются в большей степени по книжным каналам и фольклоризуются по мере попадания в устную традицию [7. S. 1306]. По-видимому, на каком-то этапе своего развития они встречаются с агиографическими сюжетами, включающими семантически и морфологически сходные мотивы страдания от насекомых. Этими насекомыми в житийной литературе обычно оказываются комары (тоже кровососущие!), а сами страдания являются звеном аскетического подвига. Это по своей функции противоположно сюжетам, восходящим к «Панчатантре» — даже тогда, когда речь в них идет об аскезе отшельника: в одном случае укусы насекомых препятствуют его подвижничеству, в другом — прямо предписаны ему.

В русской традиции данная тема попадает на благодатную почву, удерживаясь здесь как один из характерных мотивов агиографической традиции. Например, в житии Ефрема {35} Перекомского (XVI или вторая половина XVII в.) рассказывается: «Къ сему нощию изъ келии изхождаше и тело свое до пояса обнажаше, множество комаровъ и мшицъ все тело его кусающе и кровъ пияху. Стояше же съвятый неподвиженъ и не преступая с места на место, донде день возсияваше, и тамо преждЪ всехъ обреташеся въ церкви» [22. С. 171]. Как повествует житие переславского чудотворца Никиты Столпника, он в начале своего послушания специально отправляется в болотистое место и также отдает свое тело на истязание комарам и мошкам; там и находят его — нагим, облепленным насекомыми и окровавленным (мотив повторяется в устных вариантах жития) [23. С. 36-39]. С другой стороны, согласно, скажем, «Житию и страданиям преподобномученицы Евдокии», изнурение ею плоти выражалось помимо всего прочего в умышленном лежании в холоде и во вшах [24. С. 21]. Таким образом, комары и нательные насекомые-паразиты оказываются в одной и той же морфологической позиции и обнаруживают свое семантическое и функциональное тождество.

Интересный поворот темы предстает в собственноручном жизнеописании пустозерского инока Епифания. Последнее мучение, которое насылает на старца дьявол, — это «черьви-мураши», которые нещадно кусают его, причем исключительно в «тайные уды», не трогая ни рук, ни ног; справиться с ними он не в состоянии и спасается только, вознеся молитву Богородице [25. С. 181-205]. Подобное «адресное» истязание позволяет предположить, что здесь речь может идти об искушении плотским вожделением, для которого, кстати, является весьма подходящим символом блоха, а она, как упоминалось в культурных традициях специфически связана именно с женским началом, и иногда прямо имеет эротические ассоциации. Это предположение косвенно подтверждается скабрезной городской песенкой, заключающей в себе сходный мотив: «Однажды было дело: // С улыбкой на лице // Блоха фокстрот запела // У деда на яйце // ... // Старик, кляня Европу, // Поковырял в паху // И вытащил за ж... // Веселую блоху» [26. С. 429], а в шуточном «Житии блохи от дня чудесного ее рождения и до дня прискорбной кончины» Евг. Замятина блоха, рожденная иноком Замутием, является прелестной девицей, источником соблазна для всех окружающих (прежде всего, для монахов) [27].

Вообще, рассматриваемый сюжет имеет свое продолжение в русской литературе XX в. Так, в повести Савватия (Н.И. Потапенко) «Силы жизни» (1925) [28. С. 101-102] молодой офицер, кутила и развратник Андрей Хвалынский, разбогател, получив наследство, вел разгульный и беспутный образ жизни, а когда «его посетила совесть <...> стал жить в избе с клопами <...> бежал в монастырь...», стал подвижником, но был непрерывно искушаем вожделением к женщине. В пародийном «Рассказе о гусаре-схимнике *****» («Двенадцать стульев», 1927) граф Алексей Буланов, оставивший свет, чтобы постичь смысл жизни, стал схимником, носящим вериги и спящим в дубовом гробу, но из состояния просветления его вывели клопы, неистребимость которых вынудила его оставить отшельничество и пересмотреть свои взгляды на смысл жизни [29. С. 99-103, 187-191 (комм.)].

Рассматривая паремии, происходящие из басен, А.А. Потебня [30. С. 95-99] различает два случая. Пословицей становится, согласно первому случаю, «конечное изречение» из басни, а согласно второму — ее «все содержание». Таким образом, паремия по-своему резюмирует повествование, и этот процесс можно расценить как своего рода сжатие сюжета (не только басни, но также анекдота, притчи и ряда других жанров) до короткой сентенции. При этом паремия способна сохранять основные детали исходного повествования (примеры А.А. Потебни: «Кобыла с волком тягалась, только хвост да грива остались», «Он и долотом рыбу удит» и др.).

В принципе, нет ничего невозможного в том, чтобы наша «загадко-поговорка» (о царе, которого «шевелит» блоха) или стишок об отце-архимандрите («ум» которого она тревожит) оказались краткими проекциями упомянутых выше сюжетных повествований. Однако вероятнее другое: наблюдаемые совпадения порождены действием общих механизмов текстообразования, в основе которых лежит логика развития образов, обусловленная их семантикой. Иными словами, нет никакой необходимости обращаться к басне «Вошь и блоха» (и к ее устным переложениям), чтобы получить сентенцию «Черненькое, маленькое, царя шевелит», равно как не являются необходимыми рассказы о мучимых насекомыми монахах-отшельниках для сложения прибаутки об отце-архимандрите. Семантика блохи в народной традиции не только допускает, но и даже прямо подразумевает возможность их независимого, спонтанного возникновения.

Выражаю признательность Е.Е. Жигариной за помощь в работе над статьей.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Форда (грант № 1015-1063-2)

1. Николаева Т.М. Обобщенное, конкретное и неопределенное в паремии // Малые формы фольклора: Сб. ст. памяти Г.Л. Пермякова. М., 1995. С. 311-324; Дандис А. О структуре пословицы // Паремиологический сборник. Пословица. Загадка (Структура, смысл, текст). М, 1978. С. 13-34; Загадко-пословицы и проблема паремиологической трансформации [реферат статей М. Кууси, Дж. Мильнера, М.И. Башгёза, Г.Л. Пермякова] // Там же. С. 315-318.

2. Терновская О.А. Блоха // Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5-ти томах. М., 1995. Т. 1.

3. Павловский Е.Н. Паразитологические мотивы в художественной литературе и народной мудрости. Л., 1940.

4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979. Т. I.

5. Михельсон М.И. Ходячие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний). СПб., 1896.

6. Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Hrsg. und bearbeitet vom Wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Dudenredaktion unter Leitung von G. Drosdowski. Mannheim; Wien; Zürich, 1983.

7. Uther H.-J. Floh // Enzyklopädie des Märchens. Bd. 4. Berlin; New York, 1984.

8. Beyer H., Beyer A. Sprichwörterlexikon / Байер X., Байер А. Немецкие пословицы и поговорки. Leipzig; M., 1989.

9. Riegler [R]. Floh // Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Berlin;Leipzig, 1927— 1940. Bd. 2/1, 1929/1930.

10. Кирюшина Т.В. Егорьевские обряды и песни на Костромской земле // ЖС. 2005. № 3. С. 14-18.

11. Неклюдов С.Ю. Блоха и король: паразитологический экскурс в литературную традицию // Arbor Mundi. № 6 [К 80-летию Е.М. Мелетинского]. М., 1998.

12. Народные русские сказки, собранные А.Н. Афанасьевым. М., 1958. Т. 1-3.

13. Арайс А., Медне К. Указатель типов латышских народных сказок. Рига, 1977.

14. Седакова И.А. Эпитет в структуре и семантике болгарских пословиц и загадок (Опыт сравнительного анализа) // Исследования в области балто-славянской {36} духовной культуры. Загадка как текст. 2. М., 1999.

15. Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII—XX веков. М.; Л., 1961.

16. Замятин Евг. Записные книжки. М., 2001.

17. Hertel J. Das Pa□catantra. Seine Geschichte und seine Verbreitung. Berlin, 1914. {квадрат в журнале. OCR}

18. Стефанит и Ихнилат. Средневековая книга басен по русским рукописям XV— XVII веков. М, 1969.

19. Гранстрем Е.Э., Шандровская B.C. Греческий текст «Стефанита и Ихнилата» / / Стефанит и Ихнилат. Средневековая книга басен по русским рукописям XV—XVII веков. М, 1969.

20. Ёндон Д. Сказочные сюжеты в памятниках тибетской и монгольской литератур. М., 1989.

21. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М„ 1966.

22. Федотова М.А. К вопросу о житии Ефрема Перекомского // Книжные центры Древней Руси. Севернорусские монастыри. СПб., 2001.

23. Мороз А. Б. «Комариный столбик рассыпался...». Народное почитание преп. Никиты Столпника, переславского чудотворца // ЖС. 2005. № 4.

24. Шантаев Александр (свящ.) Святые блаженные-калеки в современной православной агиографии (Рассмотрение основных типологических признаков). М., 2001.

25. Житие Епифания // Пустозерская проза: Сборник. М., 1989.

26. Уличные песни. Сост. Т.В. Ахметова. М., 2000.

27. Записанное Евг. Замятиным Житие блохи от дня чудесного ее рождения и до дня прискорбной кончины, а также своеручное Б.М. Кустодиева изображение многих происшествий и лиц. Л., 1929

28. Савватий [Н.И. Потапенко]. Краткая повесть о минувшем вздоре. Силы жизни. Paris, 1925.

29. Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Роман. Щеглов Ю.К. Комментарии к роману «Двенадцать стульев». М, 1995.

30. Потебня А.А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка // Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М.,1990.

AaTh — Thompson S. The Types of the Folktale. Helsinki, 1973 (Folklore Fellows Communication. № 184).

Mot. — Thompson S. Motif-Index of Folk-Literature. 6 vols. Copenhagen; Bloomington, 1955-1958.

СУС — Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979.

Написать нам: halgar@xlegio.ru