выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

| Сайт подключен к системе Orphus. Если Вы увидели ошибку и хотите, чтобы она была устранена, выделите соответствующий фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. |  |

Средняя Азия в древности и средневековье. История и культура. М., 1977.

{95} – конец страницы.

Каждая археологическая находка несет в себе определенный запас информации о прошлом. Но как часто эта «информация» не доходит по адресу лишь потому, что в свое время сама находка не могла быть сопоставлена с другими археологическими и письменными источниками. Оставаясь годами непонятой, она терпеливо ждет в запасниках и витринах музеев, пока общий ход развития исторической науки не побудит исследователя прочесть давно полученные «сигналы информации» заново.

К числу таких нераспознанных предметов принадлежит оригинальный экспонат, поступивший некогда в Туркестанский публичный музей (ныне Музей истории Узбекистана) в Ташкенте (рис. 17). В инвентарной книге Самаркандского музея за 1910 г. этот же предмет записан под № 448 в качестве находки, сделанной в «окрестностях г. Самарканда около арыка Даргом».

Загадочный экспонат этот представляет собой внушительную отлитую из бронзы переднюю ногу верблюда высотой 107 см при диаметре в бедренной части около 17 см, в колене 12,5 см, в ступне 25,5 см. Толщина литья от 10 до 15 см, поверхность шероховатая, покрыта зеленой патиной, цвет металла в распиле — светлой бронзы. О технике литья говорит продольный шов, который идет вдоль передней и тыльной стороны ноги по всей ее длине. Колено и запястья утолщены, копытная часть несколько раздвоена. В своей верхней части нога прикреплена к толстой неровной пластине с рваными краями (20*21 см), составлявшей видимо, часть туловища крупного животного.

В экспозиции Ташкентского музея наш экспонат закреплен за разделом сакских древностей в качестве «ножки бронзового котла».

Версия эта давно уже требует пересмотра, а в свете археологических открытий последних лет сам предмет входит в круг культурно-исторических и художественных проблем совсем другой эпохи и в ином значении. Но сначала о сакской версии. Известно, что сакские котлы подпирались ножками, трактованными в «зверином стиле», и изображали головы и передние конечности горного барана или козерога [12, рис. 17, 18]. Здесь же размерам ноги верблюда мог соответствовать лишь очень большой сосуд, не уступавший в размерах разве что известному котлу из мечети Ходжа Ахмеда Ясеви (1399 г.), диаметр которого составляет 245 см., а емкость — около 3000 л [5, стр. 225-235]. Для сакского литья подобное исключено.

В трактовке художественных форм здесь нет и следа «звериного стиля». Да и ареал употребления сакских котлов, характерных для Семиречья и лишь отчасти Ташкентской области и Ферганы, не распространялся так далеко на юг. Остается вернуться к мысли, что перед нами не фрагмент литой ножки бронзового котла, а часть статуи верблюда, выполненной в натуральную величину.

В свете археологических открытий последних лет сам по себе факт обнаружения на территории Согда очень грубой бронзовой статуи животного не представляется чем-то исключительным. Крупное отлитое из бронзы ухо животного было обнаружено и в одном из храмов Пенджикента [17, табл. 51, 2].

Изваяния человеческих фигур из глины, алебастра, камня, дерева представлены в настоящее время внушительным числом произведений местной античной и раннесредневековой пластики. Некоторые изваяния сохранили раскраску [14; 15] или следы {95} позолоты [10]. Последние подтверждают указания древних и средневековых авторов о наличии здесь в прошлом покрытых золотом крупных изваяний из камня. Имеются указания тех же авторов на существование в Средней Азии ряда скульптурных произведений большого размера, выполненных из драгоценных металлов и сплавов. Сюань-Цзян, посетивший Среднюю Азию в VII в., сообщает о технике изготовления больших статуй из металла, что «части статуй были отлиты из сплава и соединены вместе» [22, стр. 38]. Об одной из статуй, изготовленной из камня, сказано, что она «цвета золота и сверкает со всех сторон».

В резиденции владения Восточного Цао, названного «древней кангюйской землей», где правил сын «владетеля Кан» (Самаркандский Согд, возможно, Челек), отмечалась большая статуя «в образе золотого истукана», которому поклонялись «во всех владениях», лежащих от западного моря (Каспия) на восток [4, стр. 275]. В Пайкенде в глаза громадного идола были вставлены, согласно Табари, жемчужины необыкновенной величины и блеска. Естественно, что статуи и изваяния, выполненные из драгоценных металлов, дошли до нас лишь в небольших образцах или фрагментах; известно со слов арабских и персидских авторов, что арабы, вторгнувшись в Среднюю Азию, расплавили местных «идолов» и исчисляли свою добычу в больших количествах слитков золота, серебра. Возможно, что были переплавлены на металл и скульптурные изваяния из бронзы.

Отливка статуи крупного животного в натуральную величину была делом сложным и незаурядным. Такая затея могла оправдаться лишь серьезностью поставленной задачи. Поскольку других подобных крупных изваяний из металла мы в Средней Азии пока не знаем, естественно заключить, что аналогии самаркандской статуе верблюда следует искать прежде всего в других видах монументального искусства.

В 1947 г. В. А. Шишкиным была вскрыта часть монументальной росписи в одном из залов летней резиденции правителя Бухары на городище Варахша. Фрагмент опубликованной им вскоре настенной живописи VII в. (рис. 18) изображал повернутую вправо голову странного животного с короткими ушами и высоко посаженными дугами надбровий [18, стр. 62-70]. Из рисунков той же публикации видно было, что округлая в основании челюсть животного переходила в относительно узкую морду. Между ушками, вдоль шеи, спускалась гладко расчесанная грива. Бедро передней ноги и бок туловища прикрывал щиток в чешуйках, отороченный каймой из перлов; из-под щитка выбивались длинные, завивавшиеся на концах вперед и назад, перья.

Вполне отчетливо вырисовывалось некое фантастическое крылатое животное с высоко поставленной головой, короткими ушами, округлыми в основании челюстями, сравнительно длинной шеей и с большим горбом на спине. Или же, если отбросить элемент фантастики, животное какого-то вполне реального вида, переднюю лопатку и бок которого прикрывает род щита с перьями. Они образуют крылья, придающие реальному животному фантастический вид.

Второе, парное первому, изображение животного, повернутое в обратную сторону, сохранилось хуже, но общий характер композиции можно было угадать. Крылатые животные составляли украшение ножек, трона, на котором восседала огромная фигура правителя. Сам трон драпировался великолепными тканями, богато украшенными вышитыми на них рисунками и орнаментами.

Как это ни странно, но ни В. А. Шишкину, именовавшему это животное «желтым грифоном», ни М. М. Дьяконову, высказавшему первым предположение, что босой персонаж росписи № 7 объекта III в Пенджикенте, сидящий на «звере», — не одинок и что, «по-видимому, тот же сюжет будет раскрыт в Варахше», где, надо ожидать, «центральная фигура восседает на богатом троне, сделанном в виде фантастического зверя» [7, стр. 139, 95], не приходило в голову, что «зверь» этот — крылатый верблюд.

В докладе, зачитанном нами в 1955 г. в секторе археологии Института истории и археологии АН УзССР, было высказано предположение, что в «Зале грифона» Варахши (именуемого впоследствии Восточным залом) фигурирует не грифон, а крылатый верблюд. Догадка эта совпала с выводами, к которым пришел к этому времени и В. А. Шишкин. Однако он и впоследствии предпочитал называть своих крылатых верблюдов «желтыми грифонами с верблюжьими головами, шеями и ногами» [20, стр. 159], в то время как схожие изображения на известном кувшине из Мальцева [16, рис. 84] называл просто «крылатыми верблюдами». По существу же, там и здесь — одно и то же сказочное животное с головой не хищной птицы (грифа), а верблюда, и, следовательно, в обоих случаях крылатый верблюд.

Вопрос о верблюдах-небожителях как мотиве украшения трона правителя получил свое дальнейшее развитие, когда выяснилось, что в росписях того же зала имеется еще одно изображение царя, который сидит на спине продольно лежащего верблюда. Сцена эта {96} помещена на конической подставке курильницы-жертвенника. К сожалению, приведенный В. А. Шишкиным рисунок нельзя считать удачным [20, рис. 76]. Помимо того что верблюд лежал головой влево, а не вправо (рисунок перевернут), нельзя сказать, что человек на нем сидит «скрестив ноги»; драпировка ног передает, скорее, узкие крылья по упрощенной схеме, известной сейчас в изображении крылатых верблюдов и на других открытых недавно росписях.1)

Во всяком случае, в поле зрения исследователей вошло еще одно изображение тронов в виде верблюда (реального или сказочного) и сами троны в виде животных стали множиться в вариантах трактовки.

В результате вопрос о верблюдах в изобразительном и прикладном искусстве Согда расщепился на две отдельные темы. Одна трактует о «зооморфных тронах» и истоках связанной с ними традиции, другая — о мотиве изображения верблюда вообще и крылатого особенно как образцов, специфичных для художественной культуры Согда и его княжеств.

В отечественной литературе вопрос о «зооморфных тронах» в изобразительном искусстве Средней Азии получил специальное освещение в статьях А. М. Беленицкого и Г. А. Пугаченковой. А. М. Беленицкий охарактеризовал местные троны трех типов: в виде скамьи, ножками которой служат двое животных (крылатые верблюды Варахши, обращенные головами в разные стороны, или два фронтально стоящих крылатых барана Пенджикента на объекте III), затем — сиденья в виде лежащего льва, спина которого покрыта ковром (Пенджикент III, 7; VI, 1), и, наконец, в виде сросшихся спинами двух фантастических рогатых львиноподобных животных с головами в профиль, обращенными в противоположные стороны (резное дерево Пенджикента) [2, стр. 14 и сл.].

Троны в виде сиденья прослежены на чашах и монетах с первых веков нашей эры, когда они имели своим содержанием мифы, близкие образу богини-матери Реи-Кибелы, почему А. М. Беленицкий и видит в них следование определенной культовой традиции, но допускает также и отражение в них реальных обычаев эпохи. Что касается двух других типов трона — в виде скамьи, поддерживаемой фигурами животных, и в виде сросшихся спинами животных, то они хорошо известны по многим произведениям сасанидского металла, где фигурируют крылатые кони, грифоны, особенно львы, но где нет тронов типа Варахши и Пенджикента.

А. М. Беленицкий показал, что источником мотива львиных тронов была в основном буддийская скульптура эпохи кушан. Форма тронов эволюционировала при этом от античного кресла с высокой спинкой к низкой скамье или табурету на фигурных подставках. Эта эволюция связывается им со вкусами той полукочевой среды, из которой вышли предки кушан. Между тронами кушан и правителей Согда VII—VIII вв. устанавливается, таким образом, определенная преемственность династийных регалий.

Г. А. Пугаченкова коснулась больше другой стороны вопроса, не затронутой А. М. Беленицким. Рассматривая тронную сцену на терракотовом медальоне из Халчаяна (I — начало II в. н. э.) и привлекая изображения тронов на львах в скульптуре кушанских областей, она устанавливает роль и значение кушан и парфян в формировании сасанидской иконографии вообще, тронных сцен в частности, а также тех вариантов, которые дает согдийская живопись Варахши и Пенджикента, наскальный рельеф Духтар-и Нуширвана, ряд иранских драгоценных сосудов в Лувре и Эрмитаже. В этой связи показаны изменения стилистического порядка от живых духовных связей с эстетикой эллинистического искусства, чьи художественные принципы предстают в органическом слиянии с азиатским началом (которое в конечном счете восторжествует), к господству непрерывного закона фронтальности, типичного для позднекушанской пластики и позднейшей плоскостной двухмерности, геральдической симметрии изображения и профильного расположения фигур [13, стр. 88 и сл., 95].

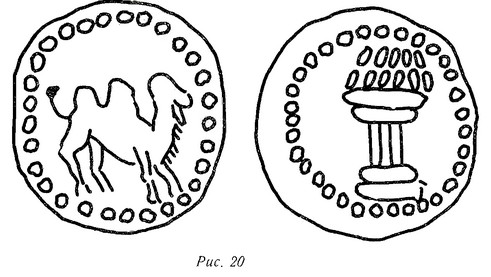

А. М. Беленицкий рассматривает зооморфные троны как инвентарь, для которого требуется предметная и смысловая атрибуция. В. А. Шишкина заинтересовало сочетание мотивов верблюда и алтаря огня (на подставке курильницы правитель на верблюде держит в руке переносный алтарь огня, подняв его {97} на уровень лица; на небольших медных монетах без надписи чекана бухарских правителей, по-видимому, V—VI вв. на одной стороне изображался идущий верблюд, на другой — ступенчатый алтарь огня) [20, стр. 203].

Г. А. Пугаченкова расширила круг подобных сопоставлений и существ, связанных между собой какими-то внутренними отношениями, не получившими еще объяснения. Она рассмотрела место и значение фигурки Ники-Виктории в общей композиции тронной сцены и тем указала путь к расшифровке ее в целом. Она проследила развитие образа парящей богини типа Ники или Тихе к образу стоящей богини Хванинды и от нее через греко-римские прототипы к мотиву парящих дэвов. Наблюдения эти представляются нам плодотворными, особенно в связи с истолкованием большой тронной сцены в росписях Восточного зала Варахши. Элементы этой сцены были описаны В. А. Шишкиным раздельно: остатки изображения огромной фигуры царя с прямым мечом, поставленным между ног, драпировка трона, ножки которого украшены «грифонами» (крылатыми верблюдами), фигуры других персонажей, связанных с жертвоприношением. Между тем в общую композицию с огромной фигурой царя входил еще и своеобразный балдахин. Его арку или свод поддерживали крылатые гении. Головку одной из этих «кариатид» В. А. Шишкин не без оснований считает едва ли не самым ярким проявлением высокого мастерства среднеазиатских живописцев раннего средневековья, их тонкого чутья линии [20, стр. 163]. Образец стоящих (а не парящих) крылатых фигур восходит, видимо, к давним изображениям богини Победы, но не Ники или Виктории, а местной Хванинды.

Итак, верблюд, алтарь огня или курильница и богиня Победы — таков, оказывается, семантический пучок образов, каждый из которых имеет свой скрытый смысл, но, будучи связан с другими, находит в них развитие и дополнение.

Ключ к сочетанию всех этих образов следует искать, видимо, в методе художественного мышления, диктующего художнику свои законы изобразительности. Если художественная идея, лежащая в основе композиции, еще поддается некоторому истолкованию (олицетворение в данном случае власти царя-мага и владетеля фарра как дарованной ему свыше благодати), то метод художественного мышления, протекающего в категориях пространства, времени и формы, остается для современного зрителя во многом загадочным и недоступным. Как ни существенно внешнее описание приемов изображения, сам «метод мышления» остается чаще нетронутым; в особенностях его состоит, видимо, сокровенная сущность искусства, не приемлющего голое мастерство.

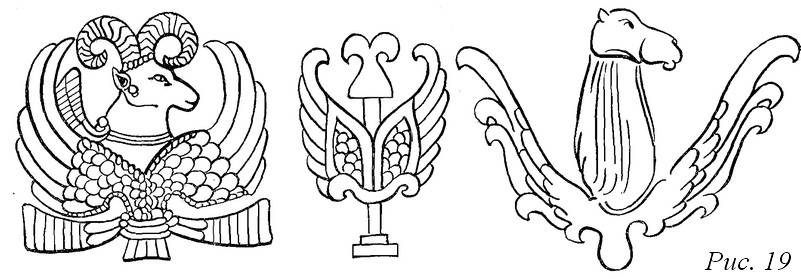

Помимо настенных росписей изображение верблюда занимает определенное место также и в глиптике согдийских княжеств. В собрании гемм музея истории Узбекистана в Ташкенте имеются две геммы из коллекции, собранной некогда И. Т. Пославским на юге Туркестана. Здесь представлены гемма с изображением двугорбого верблюда, повернутого головой вправо, и бронзовая прямоугольная печать с изображением мчащегося верблюда. Но особый интерес вызывают две геммы того же музея, на одной из которых изображена верблюжья голова меж двух крыльев (рис. 19в), на другой — сцена из цикла Бахрам-Гур и Азаде (Бахрам и его наложница мчатся на верблюде).

Оттиск печати с двугорбым верблюдом, над которым проставлен условный знак владетеля (?), имеется и на керамическом фрагменте сосуда из Мунчак-Тепе [6, стр. 74]. Этим перечень подобных изображений верблюда в искусстве Согда не исчерпывается. Но и сказанного достаточно, чтобы заметить широкое распространение изображений в таких разных видах искусства, как настенная живопись, монеты, геммы, художественный металл. Все это характеризует данный мотив изображений как род иносказаний, имевших универсальное значение. На протяжении веков образ верблюда (и его крылатого двойника) проделал определенную эволюцию в своем содержании и формах его выражения. Исторически он прошел ряд этапов, которые наслаивались друг на друга и в VI—VIII вв. сосуществовали уже в переосмысленном виде. Отсюда и сами изображения эти могут рассматриваться как бы послойно, в аспекте своей исторически определившейся функции.

А. М. Беленицкий полагает, что представления о животных, ставших основанием зооморфных тронов в буддийском искусстве, относительно ясны (исследователи видят в них олицетворение солнечного мифа). Что касается памятников Варахши и Пенджикента, то, по его словам, что-либо определенное о них исследователь «в настоящее время с уверенностью сказать не может». Наиболее вероятной он считает здесь связь с пережитками тотемных представлений [2, стр. 27]. Но такое однозначное истолкование правильно лишь с точки зрения первобытной семантики всех животных изображений и не может быть приложено к древности и раннему средневековью с их высоким уровнем развития художественного {98} мышления и сознания в категориях нравственных, этических, религиозных.

С нашей точки зрения, образ верблюда в ходе своего развития прошел на почве Согда определенную эволюцию — историческую, смысловую, художественную. Результаты этого развития предстают в нескольких аспектах

Аспект первый — мифологический. Согласно авестийским сказаниям-мифам, божество индоиранского пантеона Варахран (Веретрагна) воплощается то в человеке, то в разных животных. Веретрагна предстает в них в образе верблюда, «сильного, ногами брыкающегося, косматой шерстью людей одевающего, у которого крепкие ноги, жирный горб, большие глаза, умная голова, прекрасная, высокая, сильная. Стоит (он), поглядывая во все стороны, как мощный правитель» (Бахрам-яшт 3. Перевод Е. Э. Бертельса). Образ его олицетворял мощь, неукротимость, необузданную силу бога войны и победы. В этом аспекте верблюд и его крылатый двойник являет собой, таким образом, космическое божество.

Аспект второй — династийный, знаковый, геральдический, связанный с духом героического эпоса, его символами и аллегориями.

В искусстве Согда VII—VIII вв. образ верблюда едва ли сохранил значение, навеянное мифами Авесты. Образ чудовищного посланника неба перекликался с дружинным эпосом раннего средневековья и современными ему культами. О них мы знаем мало. Можно лишь предполагать, исходя из тех же росписей и вотивных статуэток (терракот), что культы эти заключали учение о мироздании как борьбе сил света и тьмы, веру в духов — покровителей и божеств природы. В числе их были фантастические существа, обитавшие в космосе, защитники праведных, носители славы, дарующие своим поборникам всяческую благодать.

В раннесредневековых хрониках постоянно указывалось на то, что каждый правитель имел своего избранника в мире животных — реальных и фантастических. Владетель Бухо, Бугэ (Бухара) восседал на троне в виде верблюда в 7-8 футов высотой. Во владениях Фухо перед троном владетеля стояли семь золотых верблюдов «каждый о три фута величиной» [4, стр. 272]. Владетель Кучи (Кашгар) сидит на престоле в виде золотого льва, владетель Гибиня (Кабул) — на престоле в виде золотого коня [4, стр. 267], владетель Хэ (Кушания), Унагэ (Мерв), Бохань (Фергана), Босы (Хорасан) — «на престоле, представляющем золотого барана» [4, стр. 274-276].

Язык символов распространялся и на предметы — курильницы, штандарты, флаги.

Эпическое предание, отраженное в «Шахнаме», передает, что на стяге Туса был изображен слон, на стяге Гудерза — голубая фигура льва, на стяге Гиза — золоченый волк. На стягах других эпических героев красовались фигуры кабана с серебряной луной, дракона и льва с золотой головой и т. д. Видимо, и крылатый верблюд рассматривался в ряду образов геральдического (знакового) значения и был связан с родословной царствующего дома. Изображения верблюда на среднеазиатских монетах встречаются впервые в группе монет Кадфиза I, основателя государства Кушан [11, стр. 42]. О владетелях Дома Кан (Самаркандский Согд) в названных ранее хрониках говорится, что они были потомками «Кангюйского дома» — выходцев из «Дома Юечжей», правивших ранее владениями Ань (Бухарский Согд), Меймург, Кушания, Вардана и др. [4, стр. 271]. То же родство ряда владений подтверждают некоторые монеты из Бухарского оазиса, на которых М. М. Явич читает надписи К'н (Кан) [21, стр. 213].

М. Е. Массон любезно предоставил нам прорисовку двух бронзовых монет из Бухарского оазиса (рис. 20), на аверсе которых изображен в точечном кружке верблюд, а на реверсе, тоже в точечном кружке, — алтарь огня. Монеты эти связывают с эфталитами и индо-сасанидскими правителями. Однако, судя по специфически согдийской форме алтаря огня на этих монетах и по месту находки в пределах Бухарского оазиса, М. Е. Массон и В. А. Шишкин склонны считать их произведениями местного чекана, относить к долине Зеравшана и датировать V—VII вв. По наблюдениям М. Е. Массона, на монетах того же типа раннемусульманского времени изображение алтаря огня заменяется арабской молитвенной формулой.

Таким образом, изображение верблюда имело и узкодинастийное значение, им подчеркивалась историческая преемственность, связывавшая владетелей Согда с их пред-шественниками-эфталитами, заимствовавшими эту эмблему власти еще у ранних Кушан.2) Исторические свидетельства, данные нумизматики и изобразительного искусства получают общее осмысление. Они показывают, что изображение двугорбого верблюда было, ко всему ранее сказанному, еще и знаком-символом правящего Дома Кан. Дом этот, по словам той же хроники Бейши, считался сильным государством, и ему покорилась большая часть владений в «Западном крае» [4, стр. 271].

Мотив этот известен и в Пенджикенте, где {99} на терракотовых плитках изображен правитель на троне, представлявшем лежащего верблюда; подняв ладонь на уровень лица, человек держит на ней, как на подставке, фигурку верблюда. (Из устного сообщения Б. И. Маршака нам известно, что и в росписях Пенджикента обнаружена недавно тронная сцена с двумя божествами, одно из которых тоже держит на поднятой ладони фигурку верблюда.)

Но есть и другая линия, связывающая династийный аспект с мифологическим. На позолоченных бляхах из Ак-Бешима наряду с каноническими изображениями Будды имеются изображения царственных особ — мужчины и женщины, сидящих перед алтарем; подняв ладони на уровень лица, они держат сообща, как на подставке, фигурку верблюда. Изображение верблюда (или верблюжонка) в виде жертвенного приношения (или объекта питания) связано в этих случаях скорее всего с древними культами и мифами, из запаса которых и черпало свои образы искусство всего древнего населения Средней Азии — от Амударьи до Семиречья.

В аспекте династийном изображение верблюда проделало тот же путь, что и другие подобные символы. Достаточно вспомнить резной штук из дворца в Кише I, где голова барана помещена в виде герба меж двух птичьих крыльев (рис. 19а). В росписях Балалык-тепе голову барана заменяет (в рисунке на имитируемых тканях) двурогий знак меж тех же крыльев (рис. 196), а на штуке из Ктезиефона происходит замена головы животного монограммой, снова помещенной меж крыльев. Голова верблюда меж распахнутых крыльев (ее мы отмечали на отпечатке геммы и на монетах эфталитов) стоит, видимо, среди целого ряда подобных символов эпохи раннего средневековья, и ее культово-династийное значение очевидно.

Аспект третий — декорационно-зрелищный. Мы уже указывали, что в росписях из Варахши крылатый верблюд изображен с приставными крыльями, убранными длинными, волнистыми, как у страуса, перьями, прикрепленными к щиту и с какими-то полосками крепления. Будь перед нами только сказочное существо, художник, писавший росписи Варахши, изображал бы крылья вырастающими естественно из туловища животного; он не вводил бы полосок с кружочками, напоминающими сбрую, и не наталкивал зрителя на сомнения — присущи ли верблюду крылья, или эти крылья надеты на него к данному дню. Какие-то соображения насчет того, что животных изображали не в их природном виде, имелись, видимо, у В. А. Шишкина еще при вскрытии им «зала белых слонов», когда он заметил, что грифоны эти носят «какой-то абстрактный, орнаментальный характер».

В статье, подводившей итоги раскопкам 1938—1939 гг., он писал, что реальные изображения животных не дают все же права говорить о том, что здесь были изображены просто реальные звери. Некоторые сомнения в этом внушали ему также украшения, нарисованные на фигуре тигра [19, стр. 262]; на нем он отмечал «нечто вроде попоны, белой с черными рисунками», а на сохранившихся конечностях шествующей в том же ряду лошади (или осла) — копыта, окрашенные в разные цвета.

Не разъяснит ли нам такую странную окраску животных следующее свидетельство Клавихо, относящееся к представлениям, устроенным в 1404 г. по случаю победного возвращения Тимура из индийского похода: «В этот день... раскрасили слонов, которые были у царя, зеленым и красным цветом и на разные другие лады» [8, стр. 292].

И тогда же, по свидетельству Шереффеддина, «они [самаркандцы] вывезли много верблюдов, сделанных из дерева, камыша, веревок и паласов. Умело они сделали остов верблюда и спрятались в нем, дабы наглядно показать свое мастерство жителям мира» [3, стр. 194].

Быть может, крылья из щитков с прикрепленными на них перьями были такой же принадлежностью мистерий с участием животных, как и маски в культово-сценических действах, приуроченных к определенным дням года. Им мог быть и Михрган — шестой день месяца Михр, установленный, согласно доисламскому преданию, царем Афридуном в память победы над Зохаком, когда устраивались инсценировки определенных преданий, повествующих о подвигах, смерти, воскрешении сказочных героев.

Со временем древние мистерии исчезали, а принятые церемонии сохраняли форму обычая, которому следовали уже по традиции.

Все три названные выше аспекта — культовый, династийный и игровой — отвечают вместе с тем историческому развитию образов мышления: мифологического, эпического, фольклорного. Они проявляются в том, что один и тот же объект изображения переходит из эпохи кушан к эфталитам и от них — в тюрко-согдийскую среду. Его развитие сопровождается переосмыслением образа и переоформлением жанра. Искусство культовое переходит в династийное, мифология — в эпос, последний удерживается в фольклоре, питает собой басенное творчество, сказку, отражается в народном декорационном искусстве, закрепляется в детской игрушке, особо стойкой в {100} веках. Во всех этих переходах имеется некая закономерность. Она не теряет своего значения от того, что преемственность форм и мотивов при этом нарушается. Образы и эмблемы не просто перетекают по известной схеме поступательного движения, но и сосуществуют в разные эпохи и в разном значении, переплетаются и развиваются то дальше, то «обратным ходом». Существо дела от этого не меняется. Сложность и запутанность хода сопровождают развитие мифологии, эпоса и фольклора постоянно.

Однако древние образы не исчезают веками. Вот наглядные тому иллюстрации, разделенные промежутком почти в два тысячелетия. Хроника Цяньханшу сообщает, что при дворах правителей Бухо, Буго (Бухары), Тухоло (Тохаристана) содержались удивительные птицы, схожие по виду с верблюдом. Это страусы. Время от времени их отсылали ко двору Хань, падкому на диковины [4, стр. 311]. Ряд других сообщений, более поздних (650 и 713 гг.), трактует снова о птице, ноги которой «как у верблюда» и которая обыкновенно называется «верблюд-птица» [4, стр. 321]. Интересно, что на таджикском языке страуса и сейчас именуют шутур-и мург. Ясно, что как быстрый бег страуса приписывался крепости его ног и крыльев, так и крылатый верблюд представлялся олицетворением силы и быстроты. Подобная этимология отражала, видимо, представления, существовавшие в Согде издавна. Народные прозвища и эпитеты вообще метки и прочны. Об этом говорит и такой эпизод, относящийся уже к нашему времени. В глухом углу Кашкадарьинской области (в песках за селением Касби) в ходе работ экспедиции 1961 г. автор этих строк натолкнулся на гончара, изготовлявшего глиняные раскрашенные игрушки [1, стр. 6]. Среди них главное место занимала свистулька в виде крылатого верблюда (рис. 21); она была окрашена потеками красной краски и фиолетовых чернил. Видимо, образ этот в народной среде не исчезал веками; народное прикладное искусство, близкое фольклору, донесло этот древний образ с миром сказок до наших дней.3)

Мотивы, ставшие традицией, не рождаются каждый раз заново. Они имеют своей почвой вековые образы, проверенные и осмысленные опытом устного, письменного и художественного творчества одновременно. В этом залог их устойчивости. И вся кажущаяся случайность их появления исчезает, как только каждый из этих мотивов приходит в связь с породившей его этнокультурной, исторической и социально-бытовой средой.

На этом можно было бы закончить изложение вопроса, указанного в заголовке статьи. Однако по ходу изложения была выдвинута мысль относительно метода художественного мышления, в особенностях которого автор видит ключ к пониманию сущности согдийского искусства, а с ним и того места, которое занял в нем целый пучок образов, прослеженный в данной статье.

Главным содержанием средневекового искусства вообще была, видимо, «картина мира» — в масштабах космогонии и феодальных установлений. Обходится реальная природа, пейзаж, исключен всякий историзм в передаче прошлого (его быта, костюмов, вооружения), нет индивидуальностей, их возмещают ярко очерченные типы людей (довлеют социальная иерархия, сословные признаки и привилегии). Уплотняются и концентрируются до полной противоположности категории добра и зла, тьмы и света (без полутонов и переходов одних качеств в другие). В самом способе видения исключено трехмерное пространство, глубина, довлеют плоскость, неглубокие кулисы, уплощенный ракурс. За всеми особенностями в выборе объекта изображения и способом видения стоит система.

В росписях Варахши и Пенджикента можно проследить, как ортогональ совмещается с проекцией, т. е. вид спереди с видом сверху. Возникает новый тип пространственного мышления. Огромная фигура царя и малые фигуры его приближенных и слуг подчеркивают социальную иерархию. Таков закон построения «картины мира» и в то же время ее вечный, вневременной смысл. Фиксируется не эпизод, не исключительная сцена, а непреходящее во времени, т. е. то, что не имеет ни вчера, ни сегодня, ни завтра, то, что всегда. И только оно, непреходящее, — реально. Фиксируется то, что принадлежит миру, — земному и миру сверхчувственному, потому что и то и другое вынесено за пределы конкретной сцены и только в таком отвлеченном виде реально. Т. е. для мастера раннего средневековья реально как раз то, что для человека ренессансного (а с ним и современного) мышления уже нереально. И то, что у него отсутствует пространственная и линейная перспектива, не составляет момента неполноценности его знаний,скорее наоборот, это признак целостности и последовательности его метода видения как системы, которую ренессансный {101} метод (метод современного европейского видения) мог только исказить и нарушить. Нерасчлененность образа, знака-символа и понятия составляет самую главную и отличительную, на наш взгляд, особенность мышления людей раннего средневековья, так ярко выраженную в творениях почти непревзойденных на всем современном им Среднем Востоке живописцев, какими были согдийские мастера.

Размеры статьи не позволяют нам расширить истолкование метода видения художника-согдийца, но и сказанного, кажется, достаточно для того, чтобы пояснить, почему трон, алтарь огня, богиня Победы (или дэвы-охранители), а также небожитель-верблюд — суть образы, во-первых, многозначные и, во-вторых, взаимосвязанные и взаимопроникающие.

В них кристаллизуются понятия и представления мифологического, эпического и фольклорного происхождения, получившие религиозное и феодально-светское преломление. Пространство, время, движение, образ и понятие, реальная действительность и сверхчувственные представления — все они, будучи не расчленены, имели исходным пунктом действительность, выраженную своей эпохой и в категориях своего времени. Такова природа средневекового реализма вообще, а с ним и отправной пункт согдийского наследства, поднявшего этот способ художественного мышления на ступень совершенства.

(нумерация общая по сборнику)

1. Р. Р. Абдурасулаев и Л. И. Ремпель, Неизвестные памятники архитектуры бассейна Кашка-Дарьи (Из материалов искусствоведческой комплексной экспедиции Института искусствознания АН УзССР — 1961), — «Искусство зодчих Узбекистана», вып. 1, Ташкент, 1962

2. А. М. Беленицкий, Зооморфные троны в изобразительном искусстве Средней Азии, — ИООН АН ТаджССР, 1 (28), Душанбе, 1962.

3. А. М. Беленицкий, Из истории участия ремесленников в городских празднествах в Средней Азии в XIV—XV вв., — ТОВЭ, II, Л., 1940.

4. И. Я. Бичурин (Иакинф), Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, ч. II, М.-Л., 1950.

5 М. С. Булатов, Шедевр мастера Абдаль Ази-за, — СА, 1969, №2.

6. М. М. Дьяконов, У истоков древней культуры Таджикистана, Сталинабад, 1956.

7. Живопись древнего Пенджикента, М., 1954.

8. Рю Гонзалес де Клавихо, Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403—1406 гг., — ОРИЯС АН, т. XXVIII, СПб., 1871.

9. Б. И. Маршак, Согдийское серебро, М., 1971.

10. М. Е. Массон, Находка фрагмента скульптурного карниза первых веков н. э., — «Материалы Узкомстариса», вып. 1, Ташкент, 1937.

11. М. Е. Массон, Происхождение монет безымянного «царя-царей-великого-спасителя», — «Труды САГУ», вып. XI, Ташкент, 1950.

12. Н.-Б. Нурмухаммедов, Искусство Казахстана, М„ 1970.

13. Г. А. Пугаченкова, Образ чаганианского правителя на терракотовом медальоне из Халчаяна, — ВДИ, 1962, № 2.

14 Г. А. Пугаченкова, Скульптура Халчаяна, М., 1971.

15. Г. А. Пугаченкова, Халчаян, Ташкент, 1966.

16. Я. А. Смирнов, Восточное серебро, СПб., 1909.

17. «Труды Таджикской археологической экспедиции», т. I, М., 1950 (МИА 15).

18. В. А. Шишкин, Археологические работы 1947 г. на городище Варахша, — Изв. АН УзССР, 1948, № 5.

19. В. А. Шишкин, Архитектурная декорация дворца в Варахше, — ТОВЭ, IV, Л., 1947.

20. В.А.Шишкин, Варахша, М., 1963.

21. М. М. Явич, О неисследованном среднеазиатском алфавите, — ТОВЭ, IV, Л., 1947.

22. Memories sur les Contrèes occidentales par Hiouen Thsang trad. M. Stranisal Yulien, I. Paris, 1857.

ИООН АН ТаджССР — «Известия отделения общественных наук АН Таджикской ССР», Душанбе.

ОРИЯС АН — Отделение русского языка и словесности Академии наук, СПб.

САГУ — Среднеазиатский Государственный университет.

ТОВЭ — «Труды отдела Востока .Государственного Эрмитажа», Л.

1) Речь идет об изображении крылатых верблюдов, обнаруженных в росписях Пенджикента в 1967 и 1969 гг. на объектах XVII, XXIV и стенах дворца в цитадели [9, рис. 3]. Б. И. Маршак отмечает как особенность крылатых верблюдов Пенджикента, что «у них, однако, не птичий хвост» [9, стр. 41, прим. 2], — как будто в росписях Варахши хвост птичий, что совсем не так. Верблюд с «птичьим хвостом», а точнее, погрудное изображение крылатого верблюда с выброшенными вперед ногами, драпируемый оперением, отмечен только на кувшине из Мальцева. Б. И. Маршак утверждает далее, что в Варахше еще одно изображение крылатого верблюда «входит в сцену жертвоприношения, где это фантастическое существо витает в воздухе» [9, стр. 41, дается ссылка на 20, табл. XIV, XV]. Крылатого коня-пегаса Б. И. Маршак здесь принял за верблюда [ср. 20, стр. 162]. К тому же конь-пегас в этой росписи не один, их не менее двух [там же].

2) Отметим, что у семиреченских саков образ верблюда также сочетался с курильницей-алтарем.

3) У коренного населения Самарканда, как нам любезно сообщила О. А. Сухарева, сохранилось рассказываемое сейчас уже в шутку старинное поверье, что во сне «главный святой» предстает человеку в образе верблюда, а дьявол в виде черной лошади. Это поверье, видимо, сколок весьма древнего представления, отраженного в предании.

Написать нам: halgar@xlegio.ru